Michael Unterguggenberger

Die tiroler Kleinstadt Wörgl schrieb 1932/33 mit der Einführung des Wörgler Freigeldes als umlaufgesicherte regionale Zweitwährung ein Kapitel weltweit beachteter Wirtschaftsgeschichte. Die mutige, erfolgreiche Initiative in Zeiten der großen Depression dient noch heute auf internationaler Ebene als Vorbild für viele regionale Geld und Tauschinitiativen und inspiriert seit Jahrzehnten Kunst und Kulturschaffende.

„Lindert die Not, gibt Arbeit und Brot“ steht auf den Arbeitswertscheinen der Wörgler Nothilfe, mit denen die Gemeinde ein Infrastruktur-Bauprogramm finanziert. Ziel des Nothilfe-Programmes ist, Arbeit zu schaffen und Arbeitslosen und ihren Familien das Überleben zu sichern. Die 1929 ausgelöste Weltwirtschaftskrise trifft Wörgl und die Region hart, die Arbeitslosenzahlen steigen ständig. Staatliche Unterstützung wird nur wenige Wochen gewährt, danach sind die Gemeinden für das Überleben der Familien zuständig.

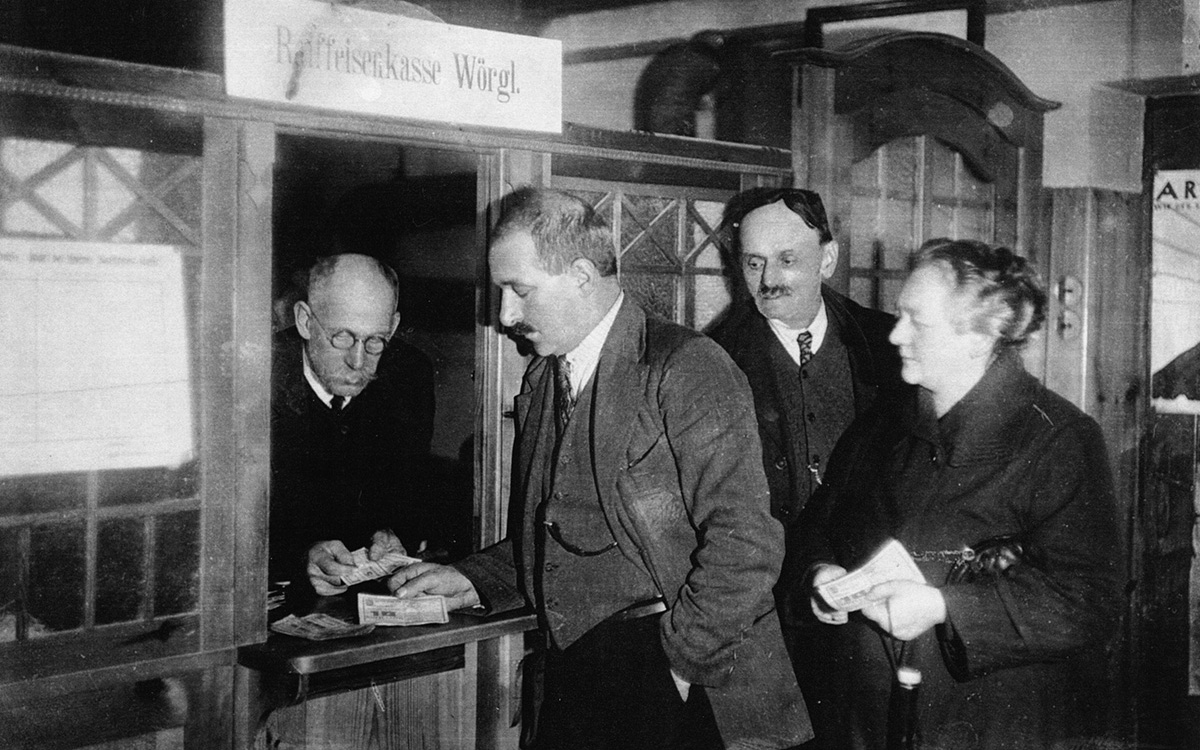

Eine leere Gemeindekasse, unerledigte Arbeiten und 400 Arbeitslose, 200 davon bereits in der Armenfürsorge der 4.200 Einwohner zählenden Gemeinde – in dieser aussichtslosen Lage schlägt 1932 der Wörgler Bürgermeister Michael Unterguggenberger dem Gemeinderat ein Experiment vor: Die Gemeinde führt ein Straßen- und Infrastrukturbauprogramm durch, beschäftigt dafür Arbeiter und gibt, um das alles auch bezahlen zu können, Freigeld entsprechend der Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell aus. Das Wörgler Schwundgeld wird mit einer monatlichen Notabgabe von 1% des Nennwertes ausgestattet, um den Umlauf anzuregen. Um dem Banknoten-Ausgabemonopol der Nationalbank zu entsprechen, hinterlegt die Gemeinde den Gegenwert der ausgegebenen Arbeitswertscheine in Schilling bei der örtlichen Raiffeisenkasse. Die Arbeitswertscheine sind also Geld-Gutscheine, ausgegeben im Wert von 1, 5 und 10 Schilling, wobei sie durch das monatliche Aufkleben von Stempelmarken ihren vollen Wert behalten.

Die Freiwirtschaftsgruppe Wörgl bereitet das Experiment vor und der Gemeinderat beschließt das Reglement 1932 einstimmig. Im Juli 1932 startet das erste Bauprogramm. Gemeindebedienstete und Bauarbeiter erhalten Freigeld als Lohn. Sie kaufen damit in Wörgler Geschäften ein. Diese tragen mit Freigeld ihre Steuerschulden bei der Gemeinde ab, bezahlen Abgaben oder örtliche Zulieferer. Die Notabgabe wirkt dabei als Schwungrad – niemand will am Monatsende die Scheine besitzen und die Stempelgebühr zahlen und so steht das Geld rasch für weitere Baumaßnahmen zur Verfügung. Zunächst werden Straßen repariert, Abwasserkanäle und Straßenbeleuchtungen errichtet, dann folgen Einrichtungen für den Tourismus wie Wanderwege, ein Schluchtenerlebnissteig und eine Sprungschanze sowie im Frühjahr 1933 einGebäude und eine Stahlbetonbrücke.

Die Arbeitswertscheine können für den Zahlungsverkehr außerhalb Wörgls jederzeit in Schilling gewechselt werden, wobei eine Gebühr von 2% fällig wird. Um den Außenhandel zu ermöglichen, gibt die Raiffeisenkasse aus der Deckung Darlehen zu einem Zinssatz von 6% an die Geschäftsleute, die damit auswärts Waren einkaufen. Sämtliche Einnahmen der Aktion – Klebemarkengebühr, Rücktauschgebühr und Zinseinnahmen – verwendet die Gemeinde zweckgebunden für Armenfürsorge, etwa für den Betrieb der Notstandsküche. Das „Wörgler Laufgeld“ ist 9 bis 10 Mal schneller in Umlauf als die Nationalbankwährung. Das lokal gültige Zahlungsmittel bleibt im Ort und sorgt für Wertschöpfung und Kaufkraftbindung. Während in Österreich die Arbeitslosigkeit im Zeitraum der Freigeldaktion um 19% ansteigt, geht sie in Wörgl um 16% zurück

Der Erfolg sorgt international für Schlagzeilen. Im Mai 1933 wollen rund 200 österreichische Gemeinden dem Wörgler Beispiel folgen und fordern das Parlament auf, den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen. Der Nationalrat ist zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits ausgeschalten, Österreich am Weg zu Bürgerkrieg und Diktatur. Die Nationalbank setzt im September 1933 das Verbot durch und dreht Wörgl den im Ort sprudelnden Geldhahn zu. Der Erfolg des Geld-Experimentes führt zu regelrechtem Freigeldtourismus. Volkswirtschaftler und Journalisten überzeugen sich ebenso wie Frankreichs Ex-Premierminister Edouard Daladier von der Wirkungsweise dieses Geldes, das durch den eingebauten Schwund eine andere Dynamik als das herkömmliche Geld entwickelt. Anstatt durch Zinseszins weiter anzuwachsen und das Geldhorten zu belohnen, regt das mit „Liegegebühr“ ausgestattete Freigeld den Geldumlauf an. Es ist als Tauschmittel für die Realwirtschaft besser geeignet, da es ebenso wie Waren und Dienstleistungen den Wertverlust einprogrammiert hat. „… in der Tat liegt hier der Hase im Pfeffer. Der Staat braucht nicht borgen wie Wörgls Bürgermeister nachwies“ schreibt Ezra Pound in seinen 1945 unter dramatischen Umständen verfassten Pisaner Gesängen. Nach antikem Vorbild wollte der amerikanische Dichter die Menschheitsgeschichte in 100 Gesängen darstellen und schuf damit Weltliteratur. Er verurteilte den Wucher und sah im Wörgler Geld-Experiment einen Ausweg aus Kapitalismus und Kommunismus. Pound kam nach Wörgl, um sich selbst vom Erfolg des zinseszinslosen Geldes ein Bild zu machen. Vermittlerin war dabei Rosa Unterguggenberger, die sprachgewandte Frau des Bürgermeisters, die sich selbst italienisch und französisch beigebracht hatte und von Anfang an als Ladenbesitzerin eines Konfektionswarengeschäftes bei Vorbereitung und Durchführung des Geld-Experimentes tatkräftig mitwirkte.

Mit ihrem jüngsten Sohn Silvio im Arm steht Rosa mit Ezra Pound vor ihrem Geschäft, das sie bis zu ihrem Tod 1961 weiterführte. Doch das ist es nicht, was ihr Lebenswerk überdauert – sondern das Andenken an ihren Mann Michael inklusive des bürgermeisterlichen Schriftverkehrs in alle Welt, den Rosa zuhause aufbewahrte und vor der Vernichtung in der NS-Zeit rettete. Was Rosa begann, führte ihre Tochter Lia weiter. Auf den Spuren des 1936 mit erst 52 Jahren früh verstorbenen Vaters suchte sie dessen Wegbegleiter. Während Silvio 1951 seine Diplomarbeit übers Wörgler Freigeld-Experiment verfasste, wirkte Lia 1951 bei der Organisation eines Freiwirtschaftskongress in Wörgl federführend mit und sammelte fortan alles, was an das bald vergessene Wörgler Geld-Experiment erinnerte, u.a. trat sie mit Ezra Pounds Tochter Mary de Rachewiltz auf der Brunnenburg in Meran in Kontakt. Ihre eigene Berufskarriere als Bildhauerin stellte Lia der Familie zuliebe hinten an – so sind nur wenige künstlerische Arbeiten öffentlich zu sehen. Etwa eine Anna Plochl-Skulptur beim Grazer Landhaus sowie ein Bronzerelief ihres Vaters am steinernen Unterguggenberger-Denkmal in der Wörgler Bahnhofstraße. Wer Kunst als soziale Skulptur begreift, wird als Lias bedeutendstes Werk ihr umfangreiches Wissen über die Freiwirtschaft, ihr Archiv und die vielen Gespräche zur Vermittlung jener Idee eines anderen Geldes und Wirtschaftens sehen, das angetrieben durch neuerliche Wirtschaftskrisen wieder vermehrt seinen Weg in die praktische Umsetzung findet – ob als Regionalwährung, Tauschsystem oder virtuelle Währung, Komplementärwährungen boomen weltweit. Das Wörgler Freigeld-Experiment inspiriert auch Kunst- und Kulturschaffende seit Jahrzehnten: Beim „Knochengeld-Experiment“ 1993 in Berlin mit Beteiligung von rund 60 Künstlern zirkulierte Freigeld ebenso wie 1995 bei der Kunstaktion „Welkende Blüten“ der Künstlergruppe Herzgehirn in Köln.

1998 füllte Henning Venske und Liederjan Hallen mit dem Kabarettprogramm „Eine Reise nach Wörgl“. Im Wörgler Freigeldjahr 2007 zählte zu den zahlreichen Kultur- und Bildungsprojekten eine Intervention des Künstler-Kollektives Wochenklausur in Form des wissenschaftlichen Dialoges „weitsichtig.wirtschaften“ und beim Steirischen Herbst war Lia Rigler beim Schwarzmarkt für nützliches Wissen und Nicht-Wissen als Expertin im Einsatz. Zu jenen Regionalwährungs-Initiativen, die nach Vorbild des Wörgler Freigeldes seit der Jahrtausendwende entstanden sind und ihre Gutscheine als Geld mit sozialem Mehrwert sehen, zählt der Hallertauer in Pfaffenhofen in Bayern. Die Regiogeld-Macher verstehen sich als soziale Skulptur im Sinne von Joseph Beuys und feierten 2015 ihr 10-jähriges Bestehen inklusive Musik-CD-Präsentation und neuer Gutscheinserie, die Gemeinwohl-Pioniere abbildet – darunter Wörgls Freigeld-Bürgermeister Michael Unterguggenberger. Geld gestaltet unsere Beziehungen zueinander und zur Natur, durchwirkt alle Lebensbereiche und stellt in seiner jetzigen Form die Basis für ausbeuterische Strukturen dar. Dass Geld auch gestaltet werden kann, diese Erkenntnis wächst erst langsam – auch dank aufgeschlossener kreativer Köpfe, die dieses große Tabu-Thema unserer Zeit zum Gegenstand ihrer Kunst machen.