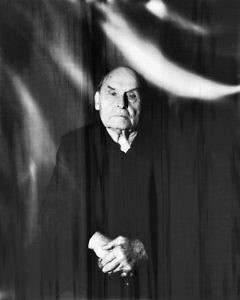

Im Interview

Oswald Oberhuber und die „Permanente Veränderung“, angelehnt an Leo Tortzkis Begriff der „Permanenten Revolution“, gehören zusammen. Anlässlich der Retrospektive im 21er Haus in Wien treffen wir den ersten informellen Künstler Österreichs und sprechen mit ihm über den radikalen Bruch mit einer Idee, wie Kunst gelehrt werden kann und warum aus seiner Sicht der WienerAktionismus nichts verändert hat.

Welche Kernaussage steckt in der permanenten Veränderung?

Da spielen viele Momente herein. Ich möchte keine Wiederholungen und ich glaube auch nicht an Wiederholungen. Das ist die Ausgangsbasis meiner Kunst, dass ich verlange, dass jedes Bild neu erstellt werden soll, aber neu auch in der Formulierung. Es muss immer eine eigene Aussage haben und getrennt sein vom Vorhergehenden. Die Kunsthistoriker suchen nach Zuordnungen, um den Künstler sichtbar zu machen und daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht an den gleichbleibenden Vorgang, einer Idee nachzuhängen. Es gibt dann keine neue Möglichkeit sich zu äußern, sondern man bleibt in dieser gleichen Aussage. Das ist der Grund mich gegen Wiederholungen zu wehren. Ich bin einer Idee gegenüber untreu.

Ihr Kunstschaffen vollzog sich stets fern jeder Stilrichtung. Wie erlebt man das als Künstler?

Es gibt keinen Stil. Diese Begriffe, die im 18. und 19. Jhd. eingeführt und auch vorherverwendet wurden, das ist im Grunde eine Festlegung, damit man einen Faden hat, um die Künstler einzuordnen. Aber eigentlich sind die Künstler nicht einzuordnen. Picasso hat sich dagegen gewehrt, indem er einfach immer etwas anderes gemacht hat. Das ist ein innerer Vorgang.

Hat der Wiener Aktionismus in Ihren Augen etwas verändert?

Überhaupt nicht. Ich habe die Situation miterlebt. Der Wiener Aktionismus hat überhaupt nichts verändert. Die informelle Malerei war eh schon vorher da und im Grunde haben die nichts anderes getan als diese Zerstörung des Bildes nachzuvollziehen, indem sie es radikaler gemacht haben als andere Maler. Ich sehe das ganz nüchtern und eher als Nachfolge, als etwas, das schon war und nochmals zum Ausdruck kommt.

Wie finden Sie zu den Themen Ihrer Kunstwerke?

Es gibt alle möglichen Vorgänge wie man zu Themen kommt und man darf das nicht so tiefgreifend sehen. Das ist meiner Meinung nach der Fehler überhaupt. Es hat auch keine größere Bedeutung für mich. Es entstehen Serien, aber eher als Experiment. Wenn die Serie zu Ende ist, dann ist es aus. Ich reise auch viel. Von diesen Eindrücken rufe ich oft Bilder ab.

Jede Lösung, jede fertige Auffassung ist nach Fertigstellung auf jeden Fall falsch und sofort wieder in anderer Weise zu lösen.

Gab es in Ihrer Kindheit prägende Ereignisse für Ihre künstlerische Laufbahn?

Ich glaube nicht, dass man als Kind viele Erlebnisse hat die vorzeichnend auf die Kunst hinweisen. Mit 12 Jahren wurde ich als Ministrant von den Kapuzinern gefördert und durfte auf die Kunstschule gehen. Ob das prägend war, weiß ich nicht, aber zumindest hat es einen gewissen Weg vorgezeichnet. Ich habe auch jeden Tag in einer Buchhandlung ein Buch von Picasso angesehen. Ein Buch kann einem oft mehr sagen als irgendein Lehrer. Die Anregung ist wichtig. Lehrer wollten mich nur behindern. Man wehrt sich gegen ein Diktat, dem man nicht entspricht. Ich habe mich gegen das Diktat der „Ismen“ aufgelehnt. Ich hatte Recht, denn mittlerweile wollen alle Künstler anders sein.

Sie haben auch an der Universität gelehrt. Wie haben Sie den Unterricht gestaltet?

Tatsache ist, dass ich mich nie eingemischt habe in die Tätigkeit der Studenten, weil ich der Meinung bin, jeder soll sich selbst finden. Ich habe immer Abstand genommen von der Einbringung meiner selbst. Meine Haupttätigkeit war es, den Studenten Kunst zu zeigen. Jeder Schüler von mir ist eine eigene Persönlichkeit geblieben, beispielsweise Ernst Caramelle, Franz West, Franz Graff, Eva Schlegel u. a. Viele sind durch meine Hände gelaufen, ohne dass sie Oberhubers geworden sind. Was mir auch ein Anliegen war.

Sie haben sich mit Kunst auch als Sammler, Galerist und Kurator auseinandergesetzt. 1968–1970 gründeten Sie sogar die Oberhuber-Zeitung. Wie kam es dazu?

Ja, ich habe damals viele Ausstellungen gemacht und wollte eine Art Katalog dazu. Ich habe diese Zeitung immer selbst geklebt und dann drucken lassen. In der Zeitung ging es um alle möglichen Ausstellungen, wie z.B. „Kunst ohne Künstler“, eine Ausstellung, die mir persönlich sehr wichtig war.

Rückblickend auf Ihre Meilensteine, was würden Sie als das bedeutendste Ereignis in Ihrem bisherigen Leben bezeichnen?

Ganz einfach, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Das ist das Spannendste und das Schönste für mich. Was die Kunst betrifft, so erlebt man ständig Höhenflug und Depression. Das geht gar nicht anders.

Ihre Retrospektive im 21er Haus war ein sehr großer Erfolg, welche Emotionen weckt so eine Ausstellung in Ihnen?

Man hat eine Freude, man ist froh, dass es erkannt wird. Es hilft nichts, wenn man nur selbst an sich glaubt, man braucht jemanden, der das sieht. Es ist so, dass man nichts mehr spürt, aber im positiven Sinne. Es wäre ja negativ, wenn ich jetzt in Kritik ausarten würde. Ich kritisiere nicht, weil ich völlig zufrieden bin. Es ist eine ganz große Leistung, die hier vollbracht wurde.

Zum Künstler

Oberhuber lernte zunächst von 1945 bis 1949 Bildhauerei an der Bundesgewerbeschule Innsbruck. Im Anschluss daran war Oberhuber an der Akademie der bildenden Künste in Wien Schüler von Fritz Wotruba und an der Akademie in Stuttgart von Willi Baumeister. 1972 war Oberhuber der österreichische Vertreter auf der Biennale von Venedig. 1964/65 war er künstlerischer Berater der Galerie nächst St. Stephan, die er 1973 von Otto Mauer übernahm und bis 1978 leitete. Oberhuber nahm 1977 an der documenta 6 und 1982 an der documenta 7 teil. 1973 wurde er zum Professor an die Hochschule für angewandte Kunst in Wien berufen, der er bis zu seiner Emeritierung 1998 angehörte. Von 1979 bis 1987 und von 1991 bis 1995, leitete er als Rektor die Hochschule. Oberhuber stellte mit Objektmöbel, Entwürfe, Zeichnungen (1989) und Malerei (1992) zwei Mal in der Galerie Vorsetzen aus. Die Stuttgarter Akademie ernannte ihn 1982 zum Ehrenmitglied, 2004 zum Ehrensenator.