Wenn die Besucher*innen den Eingang des Felix-Nussbaum-Hauses durch die schwere Eisentür betreten, die sich automatisch öffnet, um dann mit einem schweren Donnern zuzufallen, finden sie sich in einem dunklen, schmalen Gang von groben, rauen Betonwänden wieder. Nach wenigen Schritten in der Enge fällt Licht durch ein türhohes Fenster in die Düsternis. Durch dieses blicken sie in den Raum der Gegenwart, in dem sich die Installation „Existenz“ von Brigitte Waldach in die Daniel-Libeskind-Architektur legt.

Wie ein Bild rahmt das Fenster einen Ausschnitt der Installation als Prolog zur künstlerischen Intervention: Im oberen Drittel des Rechtecks werden schräg im Raum verlaufende rote Linien sichtbar, deren Anfangs- und Endpunkt aus dieser Perspektive unklar sind. Dahinter zieht der von Daniel Libeskind errichtete Raum mit seinen in Sackgassen führenden Wänden in die Tiefe. Im Vordergrund steht ein Wort geschrieben: Existenz. Im Hintergrund, auf dem Fenster, das sich im Raum zur Natur öffnet, findet sich ein weiterer Begriff: Welt. Darunter ein Satz: „Der Mensch ist absichtlich so eingerichtet, um das nicht zu sehen, was er nicht sehen soll.“

Bereits an dieser Stelle wird in der klugen Verschränkung von Innen und Außen, von Vorder‑, Mittel- und Hintergrund neben der Vielschichtigkeit der Installation ebenso Waldachs Interesse an dem Raum bildlich. Im Atelier befragt Waldach auf Papier, mitunter auf wandfüllenden Formaten, die Facetten von (Bild-)Raum: den landschaftlichen, architektonischen oder auch den unendlichen Raum des Universums; in ihren Raumzeichnungen verlässt sie die Fläche und verspannt Bänder für die dritte Dimension, wo sie unter Einbezug von Sound auch sinnlich multidimensional arbeitet und einen Wahrnehmungs- und Erfahrungsraum erschafft.

Beim Betreten des Raumes der Gegenwart wird der Ursprung der Lineatur sichtbar: ein raumhohes Objekt mit Fenstern, aus dessen Innerem es intensiv rot strahlt. Die festinstallierte, von Libeskind entworfene Vitrine wurde von der Künstlerin ins Zentrum ihrer Installation gerückt.

Neben den Punkten, aus welchen die Linien aus der Wand treten, sind Orte zu lesen: Berlin, Brüssel, Rom, Ostende, Saint Cyprien und weitere. Nur eine der vielen Linien führt von der Wand zur Decke und schlägt dann senkrecht in den Boden ein. Sie entspringt dem Geburtsort Felix Nussbaums: Osnabrück. Der Blick in die Vitrine zeigt auf deren Rückwand einen Block von Jahreszahlen, die mit 1904 beginnen und mit 1944 enden, die Lebensdaten Nussbaums. Hier nehmen die Linien ihren Anfang. Hinter 1944 setzt eine chiffreartige Zahlenkombination den Schlusspunkt: XXVI/284/285. Die Verbindung von Jahreszahlen und Orten durch die gespannten roten Bänder verräumlicht die Biographie Nussbaums. Aus der Vielzahl der Städte, an denen Felix Nussbaum gelebt hat – zuerst freiwillig in Hamburg oder Berlin, ab 1933 im Exil und auf der Flucht zum Beispiel in Ostende, Paris oder Brüssel – entsteht eine Kartographie, die sich über die Wand in den Raum fortführt.

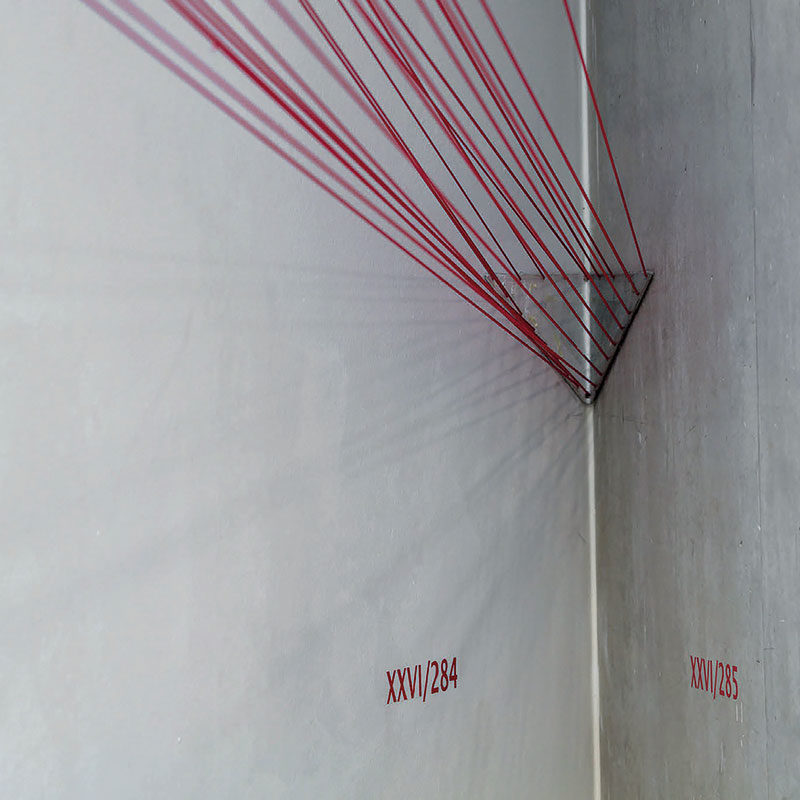

Die roten Linien enden in der gegenüberliegenden spitzen Ecke des Libeskind-Raumes, wo sie sich zu einem Dreieck verdichten. Das Dreieck ist neben dem Hexagramm und dem Pentagramm eines der auf wenige Striche reduzierten Symbole in der Installation, das viele Bedeutungen trägt. Mit der Spitze nach unten steht es für das Feminine, für Materie oder das existenzielle Element Wasser. Auch war es das Symbol, das Häftlinge in den Konzentrationslagern kennzeichnete. In dieser Ecke begegnet man den Nummern XXVI/284 und XXVI/285 wieder – es sind die Deportationsnummern von Felix Nussbaum und seiner Ehefrau Felka Platek. Eine Männerstimme erklingt: „Ist man nicht eigentlich immer einsam?“, „Glauben Sie ja nicht, dass Fremde Heimat ist“, „Ob hier oder dort – ohne Echo zu schaffen ist bedrückend“. Einem inneren Dialog vergleichbar sind Nussbaums Gedanken, die er in Briefen aus dem Exil schrieb, in der Ecke hörbar.

Auf dem Weg zu dem Gedicht von Heiner Müller wird man auf eine dritte Hörstation aufmerksam. Gesprochene Zitate aus Nussbaums Briefen quellen aus der angelehnten Tür der Vitrine. Sie werden überlagert von kaum wahrnehmbaren Sätzen, nur noch einzelne Worte sind aus den Gedanken und Reflexionen extrahierbar. Hier vermischen sich Nussbaums Aussagen mit denen Walter Benjamins und Franz Kafkas, so dass eine akustische Textwolke entsteht, der man in schriftlicher Form in Waldachs Zeichnungen begegnet. Einzelne Sätze der Soundcollage spiegeln sich auf den Wänden wider: „[…]plötzlich fängt der Raum an zu stottern. … wird unsicherer Grund.“

Sound und Text sind leitmotivisch in Waldachs Installationen. Die Stimmen binden die von Linien durchschnittene Architektur, verdichten sie zu einem Gedankenraum. Mit dem Sound navigiert Waldach die Personen im Raum in die verschiedenen Richtungen. Die leise gesprochenen Worte ziehen in die sackgassenähnlichen Ecken hinein, wo die Enge körperlich bedrängt. „Dead ends“ sind in der Architektursprache Daniel Libeskinds ein wiederkehrendes Stilmittel: Im Berliner Jüdischen Museum endet die Achse des Holocaust in einem leeren, kalten, nur durch einen schmalen Lichtschlitz beleuchteten Turm. Im Felix-Nussbaum-Haus, dem „Museum ohne Ausgang“, verlaufen sich Besucher*innen in spitz zulaufenden Ecken, Gänge enden vor einer Wand; als „Irrweg“ (FAZ) wird das Museum empfunden, das „Klaustrophobie“ (Rheinischer Merkur) erzeuge. Einen Rundgang gibt es nicht, am Ende heißt es umkehren.

Im Raum der Gegenwart füllt Brigitte Waldachs Idee der „Existenz“ die Leere, die das architektonische Prinzip Daniel Libeskinds mit sich führt, als würde sie ein langes Schweigen brechen; Worte, Linien, Farbe scheinen das Fragmentarische des Ausstellungsraumes zu verklammern. Eigenständig, doch im Einklang mit der Sprache Libeskinds passt die Intervention wie ein Schlüssel in die Architektur und öffnet sie. Waldachs Installation spinnt die Geschichte, die in den Räumen geborgen ist, weiter. “Architectural space, as I see it, has to be part of the story it’s trying to communicate. It’s not just a container to be filled; it’s part of the symbolism of the building. And the symbol transports you beyond the material reality and, in architecture, toward that which language itself cannot fully articulate.”

Nicht nur Libeskinds Architektur prägen tiefen Fluchten, Sackgassen oder verzerrte Formen, genauso ist dieses gestalterische Prinzip im Werk von Nussbaum präsent, was eine intime Gegenüberstellung von Waldach zeigt. An der engsten Stelle der Architektur, seitlich von der Vitrine, schafft Waldach Raum für eine persönliche Betrachtung zweier Werke von Nussbaum: Sie überträgt das Selbstbildnis mit Judenpass, um 1943, und Jaqui auf der Straße, 1944, mit einer feinen, roten Linie auf die Wand und verspannt die verschiedenen Ebenen der beiden Werke mit roten Bändern: Auf einer ersten Ebene verknüpft Waldach die perspektivischen Fluchtpunkte der beiden Werke; auf einer zweiten verbindet die Künstlerin die beiden Davidsterne der Verfolgten; als drittes ziehen Linien von den Ecken des bei Waldach leeren Judenpasses zu den Ecken des Jaqui-Gemäldes. Die Gegenüberstellung wirft Fragen auf, die an das Leben und Werk von Nussbaum gerichtet sind und ihn als Menschen und Künstler thematisieren: Wie ein Spiegel ist der Ausweis leer und projiziert das Bild des Jaqui auf die gegenüberliegende Seite als Befragung eigener Identität, während Nussbaums Augen den/die Betrachter*in aus dem Selbstbildnis anblicken und in den Dialog ziehen.

Für diesen neuen Kontext löst Waldach die bekannten Gesichter des Werks von Nussbaum aus der vertrauten Umgebung. Dadurch kann selbst sein berühmtestes Werk, das Selbstbildnis mit Judenpass, neu entdeckt werden. Statt weiterer Figuren, die Waldach häufig in ihre Werke einzeichnet, sind es im Felix-Nussbaum-Haus die Betrachter*innen selbst, die sich als Zeugen der Gegenwart durch die Raumzeichnung bewegen.

Als Teil der Installation erleben sich die Menschen im Raum besonders intensiv im hinteren Abschnitt. Hier spannen sich auf der Rückseite der Vitrine, von einem Davidstern ausgehend, schwarze und weiße Linien längs über eine Strecke von 15 Metern von Wand zu Wand, fächern sich auf, treffen auf die Wand, werden dort umgelenkt, drehen sich, bündeln sich am Fenster oder führen als Linie in die Ecke.

Der Davidstern ist seit dem Holocaust Zeichen der Verfolgung und Unterdrückung. In seiner Geschichte3 steht das Hexagramm auch für eine Ganzheit, für das Zusammenführen von Gegensätzen. Es vereint das nach oben und das nach unten gerichtete Dreieck und damit das Maskuline und das Feminine, Feuer und Wasser, das Geistige und die Materie. Da das Hexagramm eine Gesamtheit verkörpert – die Alchemie hat dieses Symbol wegen des Zusammenschlusses aller vier Elemente geschätzt – ist es auch Zeichen für den Makrokosmos, für das Universum. Indem Waldach aus dem nach oben weisenden Dreieck weiße Bänder verspannt und aus dem anderen schwarze, hebt sie die originäre Bedeutung des Symbols und seine Kraft hervor.

Die Kombination der hellen und dunklen Strahlen, die über den Köpfen hin und her sausen und an den Körpern vorbeiziehen, mit dem abfallenden bzw. aufsteigenden Boden von Daniel Libeskind entzieht dem Menschen im Raum seine Bezugspunkte, sodass ihn Schwindel ergreift und er sich tastend durch den Raum bewegt – wieder kommt Walter Benjamin in den Sinn: „[…] plötzlich fängt der Raum an zu stottern. … wird unsicherer Grund.“ Optischen Halt geben die roten Senkrechten, die sich gegen den Sog der Masse stellen, sich aus dem Gewebe herauslösen, um vertikal in den Boden einzudringen und den Menschen zu verankern. So ist der rote Faden Zeugnis des Individuellen im Universellen, verknüpft die Positionen Felix Nussbaum – Daniel Libeskind – Brigitte Waldach und führt den/die Betrachter*in durch Werk, Architektur und zeitgenössische Rezeption.