PIONIERINNEN FÜR GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL

Die Verbindung zwischen Kunst und Menschenrechten ist vielschichtig. Einerseits braucht es für die Ausübung von Kunst gewisse Grundfreiheiten, andererseits ist Kunst selbst Ausdruck von Freiheit. Was kann Kunst für Menschenrechte also tun? Vieles.

Kunst kann durch Kritik am Bestehen-den und kreatives Ergründen des Möglichen Pionierinnenarbeit für gesellschaftlichen Wan-del leisten. Kunst mag in diesem Sinne Miss-stände aufzeigen oder neue Horizonte, Utopien und Visionen ertasten. Damit kann Kunst dynamische Begegnungen zwischen Ästhetik, Politik und Gesellschaft schaffen und gesellschaftspolitische Veränderungen einleiten. Seit der Jahrtausendwende wird außerdem von einem „social turn“ in der Kunstwelt gesprochen, der eine Veränderung der Kunst in Richtung eines prozessbezogenen und partizipativen Engagements mit sich bringt. So etabliert sich Kunst zunehmend als eine soziale Praxis, die Menschenrechtsthemen in ihren Fokus rückt und häufig dort aktiv wird, wo Handlungsräume fehlen. Dies verdeutlicht beispielsweise der Projektentwurf der fiktiven Jean-Monnet-Brücke des nicht ganz unumstrittenen Zentrums für Politische Schönheit, die als erste direkte Verbindung zwischen Afrika und Europa das Sterben im Mittelmeer beenden könnte. Selbstreflektiert, wenn auch provokant, wirft das Kunstprojekt die Frage auf, ob es wirklich die Kunst sein muss, die das Recht auf Leben verfechtet. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Kunst dank ihrer künstlerischen Freiheit in der Fiktion aktuelle politische Diskurse durch Kontroversen befeuert und gleichzeitig über die Grenzen des politischen Aktivismus hinausgeht.

Kunst ist damit oft die Manifestation einer gesellschaftspolitischen Position. Generell geht einem politischen Protest meist ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wertewandel voraus, der oft in der Kunst- und Kulturszene viel eher sichtbar wird. Kunst kann dank ihrer symbolischen Kraft und Freiheit in der Fiktion die Untermauerung einer politischen Idee darstellen und diese kraftvoll durch emotional-kognitives Storytelling nach außen tragen. So generiert Kunst kollektive Wirkungskraft im sozialen Raum und trägt zur zivilgesellschaftlichen Mobilisierung bei. Indem komplexe Thematiken vielschichtig aufgefächert werden und subjektiv Erlebtes in ein kulturelles Kollektiv eingebettet wird, kann und will Kunst auch jenseits der Fiktion und des Symbolischen ein Mittel des Widerstands, ein Motor gesellschaftlichen Wandels oder ein Instrument zur Emanzipation sein.

MENSCHENRECHTE: EINE TURBULENTE HISTORISCHE ENTWICKLUNG

Auch Menschenrechte spiegeln das Emanzipationsbestreben verschiedener Gesellschaftsgruppen wider und sind, im heutigen Sinn verstanden, das Produkt einer turbulenten historischen Entwicklung. Sie entfalteten sich aus basalen Gesellschaftsregeln des alten Mesopotamiens hin zu universellen Rechten aller Individuen. Dabei gilt die Institutionalisierung der Eigentumsrechte, die sich in Europa und insbesondere im Englischen Königreich dank der fragmentierten und von Aufständen geprägten Machtverhältnisse durchsetzen konnte, als entscheidender Faktor. Die Charter of Liberties (1100) und die Magna Charta Libertatum (1215) limitierten bereits die Macht des englischen Königshauses und legten damit die Grundpfeiler für die heutige Form der Demokratie. Das Ende des Absolutismus durch die Glorious Revolution (1688) trug schließlich zur Herausbildung pluralistischer Institutionen, zur Konsolidierung der Eigentumsrechte und eines funktionierenden Zentralstaats bei. Zwei große Revolutionen waren für die heutige Idee der Menschenrechte allerdings noch zentraler: die Amerikanische und die Französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Die amerikanische Bill of Rights (1791), der Grundpfeiler des Liberalismus, garantierte bereits fundamentale Rechte in Form von negativen Freiheiten des Einzelnen, die es gegenüber der Staatsmacht zu schützen galt: Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Zwei Jahre später unterzeichnete die französische Nationalversammlung die Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, die auf der in Europa stark vertretenen Naturrechtsphilosophie basierte und von der natürlichen Angeborenheit gewisser Rechte des Menschen ausging. Dieses Gedankengut wurde im Napoleonischen Kodex (1804) wieder aufgegriffen und durch Napoleons Feldzüge in ganz Europa verbreitet. Im 19. Jahrhundert fanden einige Menschenrechtsprinzipien schließlich in den Verfassungen der neu gegründeten Nationalstaaten Einzug, doch erst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und seinen entmenschlichenden Atrozitäten, wurden Menschenrechte zum Fundament der modernen Demokratie. Die Rechte der Einzelnen wurden mit der universellen Deklaration der Menschenrechte von 1948 durch die Vereinten Nationen niedergeschrieben und auf internationaler Ebene verankert.

Waren anfänglich negative Freiheiten wie zivile und politische Rechte wichtig, wurde in den 60er Jahren die zweite Generation der Menschenrechte geboren: positive Freiheiten in Form von Sozialrechten und Wohlfahrt. In einem dritten Schritt kamen kollektive Rechte dazu, wie das Recht auf eine gesunde Umwelt, Frieden und Nachhaltigkeit, sowie kulturelle Rechte wie Nutzungsrechte natürlicher Ressourcen durch indigene Völkergruppen oder Freiheiten in Bezug auf sexuelle Orientierung und Gender-Identität. Die aktuell heiß diskutierten Rechte vierter Generation setzen sich hingegen einerseits mit dem technologischen Fortschritt, mit Datenschutz-rechten, Biotestamenten und Biotechnologie auseinander, aber andererseits auch mit Rechten, die nicht-menschliche Spezies vor Ausbeutung schützen sollen. So werden Tierrechte seit den 80er Jahren immer prominenter, und natürliche Entitäten wie Flüsse, Gletscher und Berge wurden etwa in Indien und Kolumbien als legale Personen unter Rechtsschutz gestellt. Die Gewährleistung von Rechten über den Menschen hinaus geht auf ökologisch-holistische Denkansätze in den Wissenschaften zurück, die mit dem Begriff des Anthropozäns die Stellung des Menschen im Ökosystem neu definieren.

Dieses Umdenken, ein Paradigmenwechsel der Weltanschauung, wird auch in der Kunst aufgegriffen, verbildlicht und greifbar gemacht. Darüber hinaus sind es oftmals auch Künstlerinnen und Künstler selbst, die sich für die konkrete Erweiterung von Rechten einsetzen. Die Amerikanerin Amy Balkin definiert in ihrem Kunstprojekt beispielsweise Luft als einen frei zugänglichen Park für die Öffentlichkeit, der das Recht hat, durch finanzielle, rechtliche und politische Aktivitäten erhalten zu werden. Ihr Ziel ist die Eintragung der Erdatmosphäre als UNESCO-Welterbe und damit auch ihr besserer Schutz.

DAS POTENTIAL DER SYMBOLISCHEN BEFREIUNG

Menschenrechte stehen damit in stetigem Wandel und obwohl sie weitgehend auf eine westliche Ideengeschichte zurückgehen, können sie von allen Individuen jeder Kultur angeeignet werden. Menschenrechte sind aber keineswegs a‑kulturell, sondern spiegeln bestimmte Gesellschaftsstrukturen und Werte wider. Zwar sind sie in der Realpolitik oft leere Worthülsen oder strategisch-taktische Druckmittel, dennoch können Menschenrechte aufgrund ihrer Universalität als Instrumente für die Emanzipation einzelner Gruppen und Individuen dienen. Menschenrechte haben da-mit das Potenzial zur Befreiung unterdrückter Gesellschaftsschichten. Indigene Völker zum Beispiel machten sich das Menschenrecht gegenüber westlichen Kolonialmächten zunutze. Dabei spiel(t)en auch künstlerische Aktivismen eine große Rolle. Das Kollektiv Mujeres Creando nutzt Kunst beispielsweise als Medium, um bestehende Dogmen in Frage zu stellen und durch Streetart und Community Work Teilhabe am öffentlichen Raum einzufordern. Das Beispiel „La Virgen Barbie“ verdeutlicht den Widerstand indigener Frau-en gegenüber sexistischen, rassistischen und kolonialistischen Unterdrückungsformen durch Religion. Damit wird nicht nur Kritik an den vorherrschenden patriarchalen Strukturen geübt, sondern es werden auch Deutungsmuster entwickelt und Mythen neu erzählt. Da Fiktion ein wichtiger Teil an indigenem Kollektivwissen darstellt, werden somit auch Identitäten neu verhandelt. Wo Kunst den Raum der Fiktion eröffnet, kann ein mächtiges Werkzeug entstehen, um eine Botschaft zu übermitteln: Symbole ebnen den Weg für Interpretationen, die Reaktion formiert sich im Kopf der Betrachten-den. Durch die Fähigkeit, Bedeutungen aufzufächern, Emotionen zu filtern und die Grenzen der Realität zu verschieben, kann Kunst somit soziale Emanzipationsbestrebungen stärken.

MENSCHENRECHTE, MENSCH-SEIN UND KUNST ALS SYSTEMKRITISCHE DISKURSE

Die gesamte Entwicklung der Menschenrechte ist vom Streben nach Anerke-nung der Rechte gewisser Bevölkerungsschichten geprägt. Dieses lässt sich am besten mit einer zentralen Frage veranschaulichen: Wer ist Mensch? So waren die Rechtssubjekte in England ausschließlich Lords und Grundbesitzer, im Zuge der französischen Revolution ausschließlich mündige Bürger, wobei nur mündig war, wer auch männlich war. Als die Frauenrechtlerin Olympe de Gouges 1791 ihr Manifest Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne veröffentlichte, in dem sie forderte, dass Menschenrechte auch den weiblichen Bürgerinnen zugeschrieben werden sollten, war wohl auch dieses Engagement mit ein Grund für ihre Verurteilung zum Tod durch die Guillotine. Frauen galten nämlich schlichtweg weder als mündige Bürgerinnen noch als vollwertige Menschen. Die Definition von Menschsein scheint für das Zugestehen von Rechten also zentral und spiegelt Vormachtstellungen in der gesellschaftlichen Hierarchie wider. Die feministisch-postkoloniale Literatur zeigt, dass sich die Definition von Menschsein kulturgeschichtlich durch Rationalität und die Fähigkeit, über der Natur zu stehen, auszeichnete. „Kultur“ und „Natur“ wurden somit zu binären Gegenpolen, und soziale Gruppen wurden im Kontinuum zwischen Vernunft (Kultur) und Körperlichkeit (Natur) verortet. Rassentheorien und die sozialdarwinistische Hierarchisierung von Individuen anhand von Geschlecht, Ethnie, Alter und Fähigkeiten verdeutlichen diese Vorstellung von „Mensch-sein“ versus „Tier-sein“ dabei am stärksten.

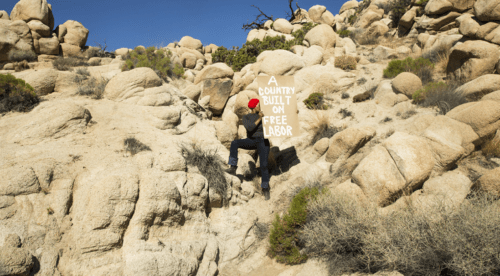

Bedenkt man, dass in den USA bis in die 70er Jahre – und in Südafrika sogar bis 1994 – Rassentrennung herrschte, und Ethnie und Hautfarbe den minderen Rechtsschutz von Schwarzen und Indigenen bestimmten, scheint die Menschenrechtsrhetorik der Vereinten Nationen von 1948 lediglich scheinheilig. Leider zeigt die Ermordung George Floyds und anderer schwarzer US-Amerikanerinnen und Amerikaner durch Polizeigewalt, dass strukturelle Diskriminierung und Rassismus in demokratischen Rechtssystemen fortbestehen. In diesem Zusammenhang will Xaviera Simmons mit ihrer Kunst Diskurse zum Ausdruck bringen, welche die Rechte von Schwarzen in den USA thematisieren. In „A country built on free labor“, stellt die Künstlerin Diskurse zeitgenössischer Akteurinnen und Akteure wie der Black Lives Matter-Bewegung bekannten amerikanischen Filmkulissen gegenüber. Interessiert daran, wie Bilder, Sprache und Landschaft Identitäten konstruieren, wirft ihre Kunst unbequeme Fragen auf und zeigt, wie sogar scheinbar universelle Menschenrechtsprinzipien wie Gleichheit und Würde people of color historisch ausschlossen und die Idee weißer Suprematie tief im kollektiven Bewusstsein der Menschen verankern.

POLITISCHE INSTRUMENTE DER PARTIZIPATION

In diesem Zusammenhang stellen Hannah Arendts Worte „das Recht haben, Rechte zu haben“ explizit die Frage nach der Möglichkeit, Rechtssubjekt zu sein. Denn nur positiv gesetztes und verbindliches Recht kann Rechte innerhalb eines Staatsgebietes oder eines supranationalen Rechtssystems, wie das der EU, konkret verwirklichen. Dabei ist es die politische Zugehörigkeit, sprich Staatsbürgerschaft, die den Schutz jeglicher Rechte und damit das Recht, Rechte zu haben, ermöglicht. Politische Zugehörigkeit ermöglicht somit die Übertragung der universalen Menschenrechtsprinzipien in partikulare Rechte und Freiheiten. Politische Zugehörigkeit ist dabei selbst ein Recht, das nicht allen zugänglich ist und entweder durch Blut weitervererbt, vom Staatsgebiet der Geburt abhängt oder durch langjährigen Wohnsitz oder Heirat erworben wer-den kann. Zwar ist das Recht auf Emigration und Flucht in internationalen Menschenrechtskonventionen verankert, das Recht auf Immigration, Aufnahme und Zugehörigkeit jedoch nicht. Aufgrund der Globalisierung und der steigenden Internationalisierung westlicher Gesellschaften, haben somit faktisch nicht alle Menschen, die in einem demokratischen Staat leben, dieselben Rechte. Das Prinzip der Gleichheit ist damit aufgrund von staatlichen Zugehörigkeitsbestimmungen beschränkt. Laut der Politikwissenschaftlerin Seila Behabib steht die Definition einer politischen Gemeinschaft allerdings in stetiger Veränderung durch das öffentlich-politische Agieren von migrantischen Einzelpersonen, die Zugehörigkeit durch ihre Diskurse über universelle Rechte neu verhandeln. Dieser dynamische und demokratische Prozess wird auch am Wirken der Künstlerin Tania Bruguera deutlich, die eine partizipative politische Bewegung initiierte, bei der in lokalen Community-Räumen Zugehörigkeit und Status von Migrantinnen auf transnationaler Ebene verhandelt werden. Kunst wird damit ein direktes politisches Instrument, das Bestehendes infrage stellt, Etabliertes neu definiert, den Möglichkeitshorizont erweitert und Menschenrechte stärkt.