Sammlung von „Baroness Henri“, Mathilde de Rotschild

SIE WAR ZWEIFELSOHNE EINE AUSSERGEWÖHNLICHE FRAU DES VORIGEN JAHRHUNDERTS, DIE DAS MAKABRE LIEBTE.

Die aus Frankfurt a. Main gebürtige Preussin, Maria Sophia Henrietta Weissweiler heiratete 1895 einen Spross der Rothschild Dynastie, der zufällig kein Banker, sondern Arzt war: Henri James Nathaniel Charles Rothschild und sie schenkte ihm vier Kinder. Aber das hinderte sie nicht, regen Anteil am gesellschaftlichen Leben ihrer damaligen Zeit zu nehmen, war bekannt für ihre charity events im Paris der Jahrhundertwende und als sie 1926 starb, galt sie als das progressivste Mitglied des sonst so konservativen Hauses Rothschild. Ihr Leben war ein sehr schillerndes, das einer modernen Frau, die jagte, Auto fuhr und kuriose Dinge sammelte. Als sie am 12. August 1926 in einem Alter von nur 54 Jahren starb, hinterließ sie eine umfangreiche Sammlung von 180 Objekten aus Knochen, Bergkristall, Koralle, Edelsteinen oder Holz oder Terracotta. die nur ein Thema zum Gegenstand hatten: den Tod.

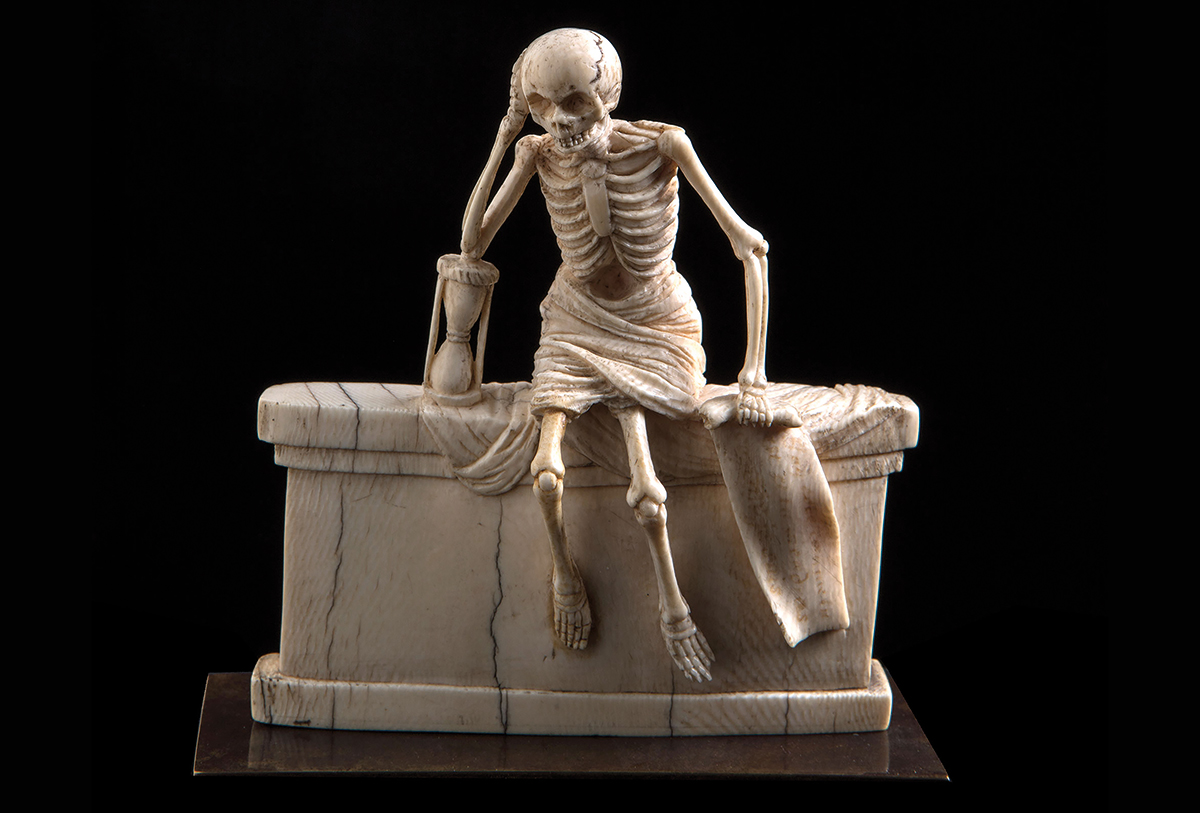

Sie vermachte die Sammlung, die sie in Jahrzehnten zusammen getragen hatte, dem Musé des Arts décoratifs in Paris, mit der Verpflichtung, sie wissenschaftlich aufzuarbeiten, und welche diesen Sommer der Öffentlichkeit in einem Museum der Stiftung Bemberg in Toulouse zum erstmal zugänglich gemacht wurde. Darunter befinden sich Gemälde, welche nicht nur das im Zusammenhang mit dem Tod immer sehr beliebte „Vanitas“-Motiv zum Gegenstand haben, sondern auch eine ganze Reihe kleinere Skulpturen, Netsuke aus Holz und Elfenbein, Perlen und Korallen, eine Unmenge kleinerer Totenköpfe, zum Teil in Form von Rosenkränzen, Kravattennadeln, Anhänger, Knäufe von Spazierstöcken und sogar bewegliche, höchst raffiniert gestaltetete Kuriosa, wie ein kleiner Totenkopf um 1900 von Briggs und Sohn aus Elfenbein, der die Augen rollen konnte, ein bewegliches Kiefer hatte und sogar grinsend die Zunge herausstreckte, wenn mann die Kinnlade herunterdrückte.

Als der Krieg ausbrach, meldete sie sich freiwillig als Krankenschwester und wurde damit notgedrungen auf eine etwas andere Art und Weise mit dem Tod konfrontiert: realer, unmittelbarer, weniger dekorativ oder ästhetisch.

„Quis evadet“ (Wer überlebt?) – lautet die Inschrift im Sockel eines ihrer Kleinplastiken, einen Putto darstellend, der auf einem Schädel sitzt und eine Fackel in den Händen hält. Ein Gleichnis der Vergänglichkeit, so wie das Vermächtnis der Baronin de Rothschild, daß alles im Leben, auch wenn man Geld hat wie Heu, nur für kurze Zeit geliehen ist…