Der Blick auf den Mann

IN EINER PRÄGENDEN KINDHEITSERINNERUNG BESCHREIBT FLORENTINA PAKOSTA, WIE IHR VATER SIE IM VORSCHULALTER GELEGENTLICH AUF EINEN SCHEMEL STELLT, DAMIT SIE DURCH DAS EBENERDIGE FENSTER DES HAUSES DAS GESCHEHEN AUF DER STRASSE BEOBACHTEN KANN. DURCH DIE HÖHE DES FENSTERS SIND FÜR SIE JEDOCH NUR DIE KÖPFE DER PASSANTEN ZU SEHEN. DER VATER ERFINDET ZU JEDEM DIESER KÖPFE EINE KURZE GESCHICHTE, EIN PSYCHOGRAMM. SO LERNT FLORENTINA PAKOSTA FRÜH GESICHTER ZU BETRACHTEN UND ZU DEUTEN.

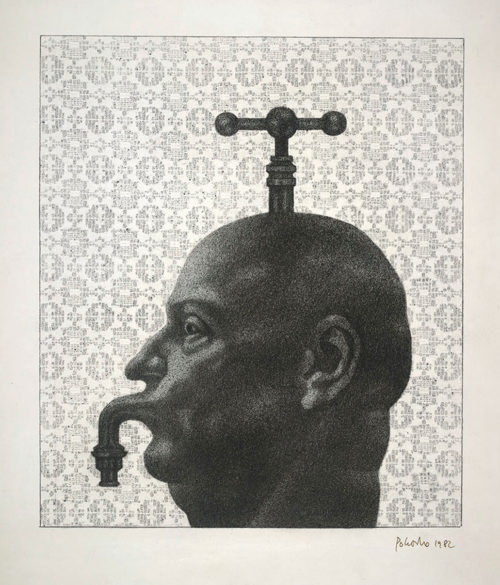

Auch ihr späteres Interesse an der Darstellung von Köpfen erklärt sie sich aus dieser Kindheitserfahrung. Doch vor allem ihre Zeichnungen kahler, beinahe geschlechtsloser Köpfe sind wohl auf den Umstand zurückzuführen, dass Florentina Pakosta selbst bis ins Schulalter hinein eine Glatze trägt, da die Eltern ihr in der Hoffnung, der spärliche Haarwuchs würde durch den wiederholten Schnitt üppiger werden, die Haare scheren lassen. Das Kind bemerkt, dass es von Seiten der Gesellschaft das Bedürfnis zu geben scheint, die Welt eindeutig in zwei Geschlechter einzuteilen. Sie selbst verspürt dieses Bedürfnis nicht.

In ihren satirischen Arbeiten prangert sie patriarchale Machstrukturen an, indem sie sie überzeichnet.

Ihr Anderssein als Künstlerin wird Florentina Pakosta erst nach ihrem Studium vermittelt, als sie erkennt, dass die Kunstwelt eine Männerdomäne ist, in der Frauen nur am Rande eine Rolle spielen. Sie, die sich bis dahin wenig mit Frauenrechten auseinandergesetzt hat, reagiert darauf und thematisiert dieses Ungleichverhältnis in ihren Arbeiten. Anders als Künstlerinnen wie Maria Lassnig oder Valie Export befasst sie sich jedoch nicht mit dem eigenen Körper als Projektionsfläche, sondern mit dem der mächtigen Männer.

Bereits in ihren frühen Arbeiten Anfang der 1950er Jahre befasst sich Florentina Pakosta eingehend mit Physiognomie und Gestik. Später dient der Künstlerin das eigene Spiegelbild als Ausgangspunkt ihrer Darstellungen menschlicher Gefühlszustände. Generell nimmt das Selbstporträt im Werk Pakostas einen hohen Stellenwert ein. „Wenn ich mich zeichne, existiere ich dreifach. Erstens als Person, das heißt als Subjekt und Objekt zugleich. Zweitens als Spiegelbild, welches meine Doppelgängerin und der Stabilisator der Wahrnehmung meines Seins ist. Und drittens als Zeichnung – der Beweis meiner Existenz.“

Immer wieder begegnen wir den Selbstbildnissen, die sie mal ernsthaft, mal selbstbewusst, mal kämpferisch zeigen. 1976 erscheint ihr Porträt hinter einem Maschendrahtzaun, ausgegrenzt, als Beobachterin von außen, der der Zugang zur Kunstwelt verwehrt bleibt. In dem Selbstbildnis „Zungenschlag“ hingegen stellt sie sich mit geöffnetem Mund dar, aus dem ein Arm mit geballter Faust herausschnellt. Florentina Pakosta nimmt nicht nur bestimmte Rollen ein, sie kehrt auch tradierte Rollen um. Über Jahrhunderte hinweg war es der männliche Künstler, der die Frau, die oftmals nackte Frau, porträtierte. Es war der männliche Blick auf Brüste, Genitalien und weibliche Rundungen, der das Bild der damaligen Frau in der Kunstgeschichte prägte und für die Nachwelt festhielt. Florentina Pakosta richtet nun folglich als Künstlerin den Blick auf den Mann. In einer Reihe von Zeichnungen konzentrierte sie sich ausschließlich auf das männliche Geschlecht, schaut gerade dort und nur dort hin.

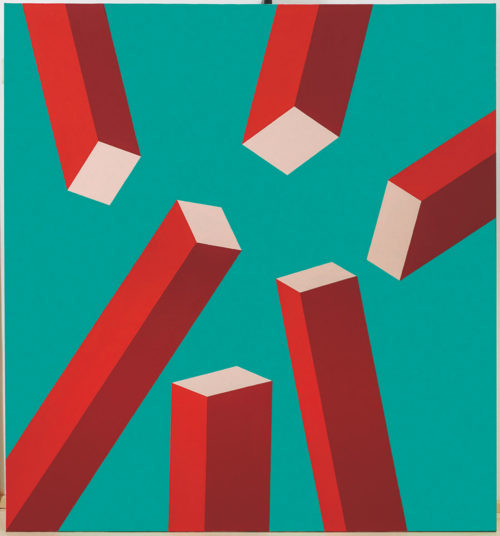

Ab etwa Mitte der 1980er Jahre wendet sich Florentina Pakosta von den schwarz-weiß gehaltenen und gegenständlichen Arbeiten ab und immer mehr einer geometrisch-abstrakten Formensprache zu: „Plötzlich und unerwartet veränderte sich 1989 die politische und somit auch die soziale Landschaft Europas. Unmögliches wurde wahr: Ein neues, bisher unbekanntes Lebensgefühl setzte sich durch. Neue Freuden, neue Hoffnungen und neue Gefahren und Ängste wurden wahrnehmbar – Höhenflug und Sturzflug zugleich. Nach und nach habe ich gemerkt, dass die bisher vertraute Form meiner Bilder und Zeichnungen kaum ausreichte, die neuen emotionalen Strukturen zu vermitteln. Daher bemühte ich mich um Farben und Formen, die sich mit meinem neuen Daseinsgefühl deckten.“ Mit den trikoloren Bildern findet sie zu einer neuen und für sie passenderen Symbolik. Die Werkserien, für die sie bekannt ist und geschätzt wird, führt sie nur mehr sporadisch fort. Ein mutiger und auch radikaler Schritt, der allerdings keinen Bruch mit dem bisherigen Schaffen bedeutet: „Im geglückten Zusammenspiel fordern die drei Farben vom Betrachter emotionale Flexibilität, Assoziationsvermögen, Imaginationskraft und Abbau verkrusteter Denkmodelle und Vorurteile.“