Am liebsten male ich an der Übermalung einer Übermalung

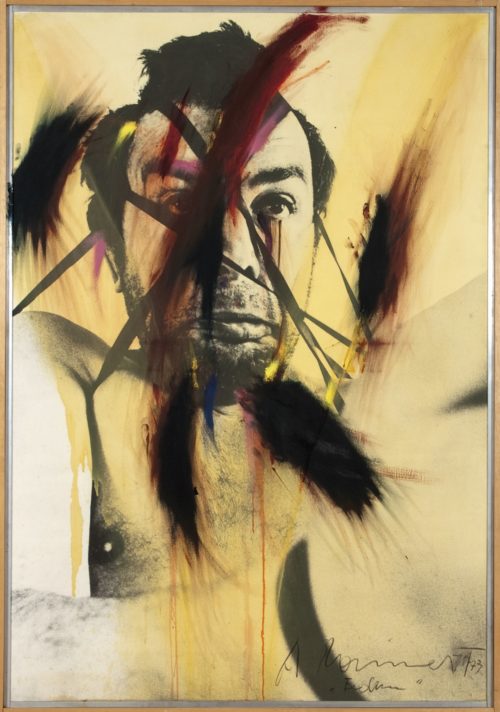

„Nach bestandenen Aufnahmeprüfungen ein Tag an der Hochschule für angewandte Kunst und drei Tage an der Akademie der bildenden Künste in Wien.“ So liest sich Rainers Biographie des Jahres 1949 als parallel dazu die Zeichnung „Sterbender Rainer“ (Abb. 3) entstand, eine finstere Vision, die den Gemütszustand des Künstlers spiegelt: Das Gesicht dunkel, die Haare ausfasernd in den kosmischen Raum, geschlossene Augenlider, röchelnder Mund und ein blinder Begleiter. Ein Zwanzigjähriger sieht sich am Ende, verzweifelnd an seinen Zukunftsperspektiven; verfolgt und geplagt von surrealen Traumwelten. Genau an diesem Punkt beginnt das Werk Arnulf Rainers, das ihm einen herausragenden Platz in der Kunstgeschichte verschafft hat. Er fängt 1951 an, die Bildfläche in vehementen Strichen zu durchfurchen, damit das Blatt zu trennen, zu spalten und aufzureißen, zugleich um Fixpunkte zu finden, die wieder zerstieben. Er sucht nach Ordnungen auf der Fläche, indem er mit farbigen Papieren Gliederungen anlegt, die er „Proportionen“ (1953/54) betitelt. Zeitgleich (ab 1952) entstehen die ersten Übermalungen, die emblematisch für das Werk von Arnulf Rainer stehen und heute am Kunstmarkt höchstbewertet werden. Jüngste Auktionen erzielten Rekordpreise. (Abb. 1 Rote Übermalung).

In einer Textbeilage zur Fotomappe „Perspektiven der Vernichtung“ schreibt Rainer 1951: Eine Wahl: das Schweigen gegen die Poesie, der Verlust gegen den Besitz, die Abwesenheit gegen Euch selbst. Der Tod gegen das Leben. Das Andere gegen die Welt. Das Nichts gegen Alles. – eine Aufzählung von Defiziten: Schweigen, Verlust, Abwesenheit, Tod, das Andere, das Nichts – tönt aus dieser Äußerung des 22-jährigen Künstlers, der von seinen Ängsten gefangen zu sein scheint oder der sich in einer von existenzialistischer Lebensauffassung geprägten Welt einzurichten beginnt. Haben wir damit einen Schlüssel, um zum Werk Rainers vordringen zu können? Allzu gern könnte man versucht sein, den Inhalt dieser Sätze auf seine Bilder anzulegen, um eine Bestätigung für die eine oder andere Vermutung zu bekommen, die sich weniger aus der Betrachtung des Werkes ergibt, als vielmehr durch die verbalen Äußerungen angeregt, auf seine Bilder applizieren lässt. Allerdings sollten wir gewarnt sein, den Selbstäußerungen Rainers in seinen Texten allzu sehr zu vertrauen, zieht er doch selbst die Belastbarkeit seiner eigenen Worte in Zweifel. 1968 äußert er sich so: Meine Kommentare sind keine wichtigen genuinen Äußerungen, sondern Tricks und Gebrauchstexte, um noch schlimmeren Interpretationen anderer vorzukommen. Und er fährt fort: Sie entstanden aus der Not, Missverständnisse hervorzurufen; sie dienten gleichzeitig dazu, mir selbstsuggestive Parolen zu schaffen.

Auf dieser Grundlage des Zweifels an der Richtigkeit einer Erfassung seines Werkes durch das Wort, versetzt Rainer jeden, der versucht sich seinen Bildern damit anzunähern, in noch größere Unklarheit. Der Zweifel des Malers gründet in der Skepsis gegenüber dem Wort, insbesondere wohl in der Eindeutigkeit des Begriffes und des damit Bezeichneten, da er doch auf die empfundene, sinnliche Präsenz seiner Malerei abzielt, die keine entsprechende Fassbarkeit kennt. Das Kunstwerk ist geheim… Selbstevidenzthese… (Rainer). In seiner großartigen Erzählung „Das unbekannte Meisterwerk“ schildert Honoré de Balzac das Verschwinden des Abbildes in der Malerei.

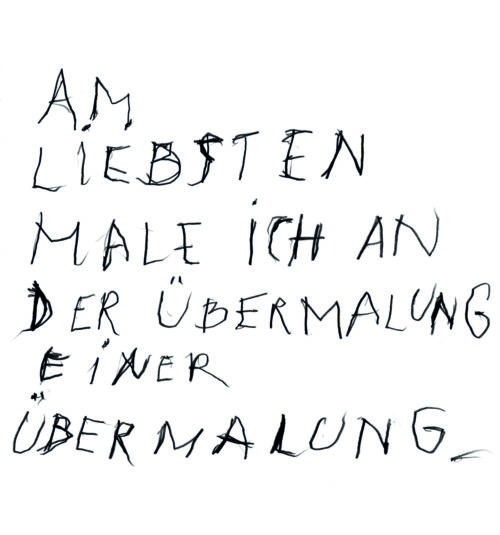

Das Bild verglüht gleichsam in einem Ansturm des Malimpetus des Künstlers in leuchtenden Farben. Schritt um Schritt versinkt das abbildhaft Erkennbare in einem Farbgewühl und gleitet damit ins Unfassbare. Das Bild als Erkennbares, das mit dem Anschein der äußerlichen Erscheinung von Wirklichkeit in Verbindung steht, wird abgelöst von der unmittelbaren Farbsetzung des Malers. Nun gestaltet Arnulf Rainer aber aus einer nahezu gegensätzlichen Position heraus, nämlich der eines Kampfes mit der Leere und gegen: das Nichts, die weiße Fläche. Ihm (Rainer) fällt es schwer, ein leeres Blatt, die Schönheit einer weißen Leinwand zu stören. Er wird verlegen, wenn er diese Stille verletzen soll. Erst angesichts anderer Bilder wird er zum Maler. Seine Inspiration schweigt vor der Natur, der leeren Fläche, vor Plakatwänden. Erst gegenüber Werken der Kunst stellt sie sich ein. Sie provozieren ihn. Das gilt nicht nur gegenüber den Bildern anderer, sondern auch gegenüber seinen eigenen Arbeiten. Wenn daher bei Rainer das stimulierende Bild als Substrat seiner Malerei dient, ja geradezu eine notwendige Grundlage darstellt, dann lebt hinter dem Wabern der Malschichten seiner Übermalungen immer der Glaube an das Bild. Das Bild aber äußert sich im geheimnisvollen Dunkel des Schwarz oder es glüht im Rot der Überdeckungen. Der organisch schöpferische Akt ist hier vielleicht noch wesentlicher als das fertige Bild. (Rainer) Das Bild wird ertränkt, aber zugleich bewahrt. Rainers Methode kommt dem Auswerfen von Netzen gleich, in deren Maschen sich das eine oder andere Stück verfängt, das sorgsam bewahrt wird, als Spur der Erinnerung. Seine Bildoberflächen verraten diese Malschritte, in denen er sich unterschiedlich intensiv mal einem Bereich des Bildes widmet, um sich nach der gewonnenen Veränderung des Bildes einem anderen, offen-sichtlich gewordenen Detail zuwenden zu können. Dieser Prozess kann sich über längere Zeiträume hinziehen. Am liebsten male ich an der Übermalung einer Übermalung. (Rainer)

Am liebsten male ich an der Übermalung einer Übermalung.

Abgrenzung von Farbflächen gehört zu den wesentlichen formalen Kriterien von Malerei. Dass Rainer aus dem Proportionsgedanken als ganzheitlicher Grundlage einer weitgreifenden Gestaltung „der visuellen Lebensarchitektur“ die Form des Kreuzes abstrahiert, lässt erkennen, welche Bedeutung der „Formfindung“ der Malfläche in seinem Werk zukommt. Die Form ist Physiognomie, deshalb kann sie auch Inkarnation sein. … Bevor es uns nicht gelingt, das Sakrale in der einfachsten Proportion sichtbar zu machen, ist die Darstellung der inkarnierten Gottheit unangemessen. Es wird jedoch der Blick auf die gekreuzigte und auferstandene Gottheit sein müssen, der uns diese Proportion finden läßt. Genauso wie es nur diese Beschauung ist, die die Figuration aus der Abstraktion herauswachsen lassen kann. … Wir müssen das verborgene Kreuz … „herausreissen“, im rechteckigen Bildplan, der für uns die Welt bedeutet, jenen Punkt erobern, in dem sich Horizontale und Vertikale schneiden. (Rainer 1955)

Die Kreuzform ist aber eine Bildform, die im Werk von Arnulf Rainer prägnant ist. Die Kreuzform, die Vertikale und Horizontale in sich verbindet, wurde seine Malfläche. Die Kreuzübermalung von 1956 in ihrem dichten Schwarz entfaltet sich auf mehreren, zusammengefügten Tafeln, die sich zur Kreuzform fügen. Aus der Nachtfinsternis leuchtet noch ein verlöschendes Glutrot am unteren seitlichen Rand, das von dem Maldrama spricht, welches sich abgespielt haben muss. Die Spuren der Erinnerung lassen sich in den schwarzen, häufig übermalten Bildpartien an Verdickungen und durchscheinenden Pinselstrukturen ablesen. Die Nacht hat das Kreuz erfasst.

1958 setzt Rainer auf ein Ausstellungsplakat den Satz: die sonne wird schwarz, was wird uns bleiben als niederfallen, um zu verbergen und zu erwarten. Vielleicht ein Anklang an den Buchtitel von Masuji Ibuse, „Schwarzer Regen“, in dem der Augenzeuge die Katastrophe von Hiroshima schildert, als nach dem Atombombenabwurf radioaktiver, schwarzer Regen fiel. Aus dieser Grundstimmung einer Welt, die die Verkehrung der Wirklichkeit erfahren hat, ließe sich Rainers Suche nach dem Bild im Nächtlichen verstehen.

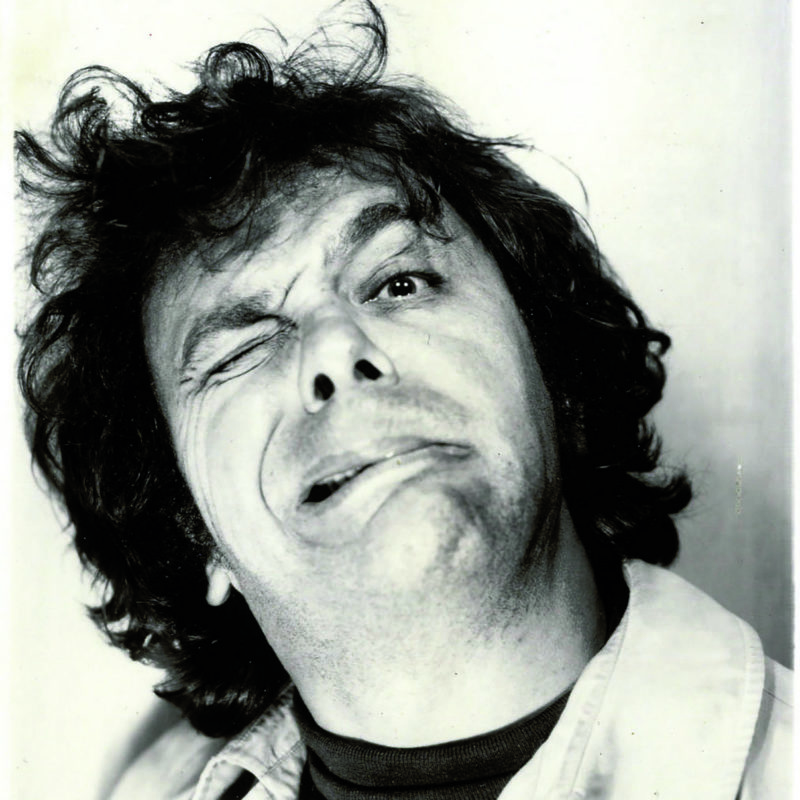

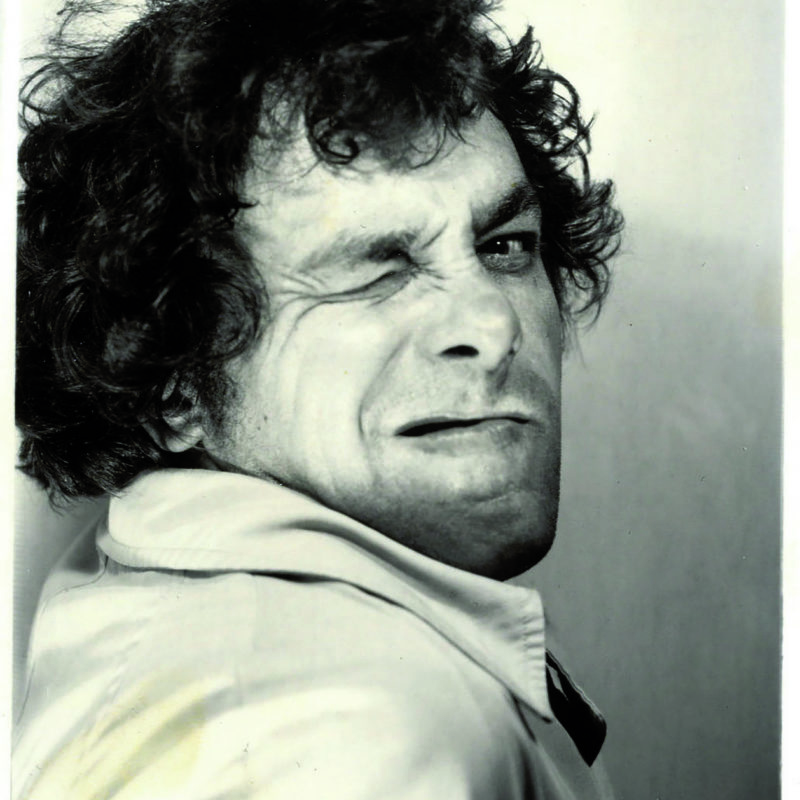

Stehen also hinter den Übermalungen Vorstellungen von Bildern, die in einem langwährenden Prozess verfinstert, ausgelöscht und von emotionalem Malgestus überlagert wurden, so sehen wir in einem anderen, umfangreichen Teil des Oeuvres von Rainer die Beschäftigung mit dem Abbild. Den entscheidenden Ausgangspunkt dafür bilden die Selbstbildnisse. Dabei stand das eigene, mit kräftigen schwarzen Linien bemalte eigene Gesicht (Abb. 4 bemaltes Gesicht), mit dem er sich 1967 in der Öffentlichkeit präsentierte, am Beginn der Entdeckung seines Selbstbildnisses. Eine Frage nach dem Medium, dem Bild-Träger wird hier in einer Aktion vorgetragen. Zunächst als Erweiterung von Papier und Leinwand wird die Befassung mit den Automatenfotos in den Jahren 1968/69 zu einem weiteren, großen Thema seines Schaffens. „Face Farces“ betitelt er diese Selbstbefassungen, die in Fotoautomaten (Abb. 7 Automatenfotos) am Wiener Westbahnhof aufgenommen wurden. Das Bedürfnis, einen bestimmten Ausdruck, eine besondere Spannung des inneren Zustandes nach außen zu bringen, führt Rainer in den performativen Selbstentäußerungen zu Bildern, die die Stärke besaßen, sowohl für sich zu stehen, als auch Ausgangspunkt einer weiteren, malerischen Bildbefassung anzunehmen. Die Resultate seiner „Selbstgespräche vor der Kamera“ sind Abbildungen, aus denen neue Bilder folgen konnten. Hier gelingt es Rainer, sich und seine Malerei im Selbstbildnis wieder zu erfinden. (Abb. 9 Face farces) Sein Reagieren auf das Bild wird an diesen auf Fotovorlagen basierenden Darstellungen nun anders wahrnehmbar, bleibt doch ein mehr oder minder deutbares „Vorbild“ bei aller Überstrichelung, Zerkratzung, Fingermalerei und Zuschüttung erhalten. Die Malerei misst sich nun am fotografischen Abbild und am Ausdruck der Bildvorlage.

Sich dem Unfassbaren zu nähern, bringt Arnulf Rainer wohl auch dazu, sich mit den wenigen Fotografien zu befassen, die unmittelbar nach dem Atombombenabwurf von Hiroshima entstanden waren. (Abb. 5 Hiroshima) 1982 unterzieht sich Rainer der Aufgabe und schafft einen Zyklus von über 70 Einzelbearbeitungen. Es ist ein Trauerschleier, der dem Ascheregen gleicht, den er über die Vorlagen legt, eine Zerstörung über dem Bild der Zerstörung. Rainers Motivation schreibt er in einem Vorwort zur Publikation des Hiroshima-Zyklus: „Wir ahnen heute alle, dass damals in Hiroshima das Ende der Menschheit eingeläutet wurde. Nicht nur als Metapher, als Hinweis, sondern bereits anschaulichst. Es war der Anfang. Ob wir es uns eingestehen oder nicht, so wird unabwendbar das Ende der Menschheit geschehen. Aussehen und vergehen. … Siebenundreißig Jahre danach versinkt Hiroshima längst aus unseren täglichen Bildern, Gedanken und Handeln. Auch mein Gehirn vergraut mir alles. Mehr als dieser Aschenschleier in uns, diese Vernebelung und Versteckung um uns ist auch in diesen Bildern nicht entstanden.“ (Rainer)

Arnulf Rainers Werk konfrontiert den Betrachter immer wieder mit dem Gegensatz von Bild und Abbildlosigkeit, ohne dass sich darin ein Widerspruch und unauflöslicher Gegensatz verbergen würde. Seine unerschöpfliche Gier nach neuen Bildern, die ihn stimulieren – „Sie provozieren ihn“ (Rainer) und eine Reaktion von ihm fordern, zeigen nicht zuletzt auch seine zahlreichen Überzeichnungen von Büchern und von Motiven. (Abb. 10 Piranesi) Das Hineinzeichnen in ein illustriertes, altes Buch, seine Kupferstiche oder Lithographien zu bestricheln, zu umkreisen und bemalen, um dabei die Vorlagen zu verändern und zu „verbessern“, gehört zu den echten Tabubrüchen. Kaum etwas könnte verbotener sein als dieser „Bilderfrevel“ im Buch, dem Kulturgut des Bürgertums schlechthin.

Die Begegnung mit dem Werk von Arnulf Rainer bietet stets Stoff für Überraschung. Seine Gemälde der 1990er Jahre überraschen und faszinieren durch die Buntheit des Farbauftrags, der Farbschleier. (Abb. 2 Geologica oder Schleier) Intensiv und heftig in den „Geologica“, farbiger, transparenter und leichter in den „Schleierbildern“ als die Übermalungen. Breite Farbspuren können sich über Bilder legen, stehen als große Malgesten souverän für sich. In ihnen scheint uns Rainer die Schichtungen seiner frühen Übermalungen transparent vorzuführen, als wolle er uns einen Blick in die Tiefe seiner Malerei erlauben.