ZUR ERMITTLUNG DES WERTES VON KUNSTWERKEN

VERSCHOLLENE BILDER: Nach dem Tod Olga Jägers im Jahr 1965 entdeckten ihre Erben im Safe vergilbte Zettel. Es handelte sich um Leihscheine der Neuen Galerie der Stadt Linz aus dem Jahr 1951. Danach hat Olga Jäger der Galerie die Klimt Zeichnung „Zwei Liegende“ und drei Bilder von Egon Schiele, nämlich die Zeichnung „Paar“, das Ölgemälde „Tote Stadt“ und das Aquarell „Junger Mann“, als Leihgabe überlassen. Die Erben wollten die Leihscheine einlösen, doch das Kunstmuseum konnte die Werke nicht mehr finden. Die Erben forderten daraufhin Schadenersatz, der Fall ging zu Gericht. Neben der Frage, ob die Stadt Linz überhaupt haftet, ging es darum, wie hoch die Schadenersatzzahlung denn auszufallen hat. Mit anderen Worten: Welchen Wert haben die Bilder?

DER WERT EINES KUNSTWERKES: Im Folgenden geht es nicht um den künstlerischen oder qualitativen Wert eines Kunstwerkes, sondern um dessen „Preis“, also den monetären Wert. Der Wert eines Kunstwerkes ist für Versicherungen, in Schadenersatzprozessen, Insolvenz- und Erbschaftssachen, aber auch im Steuerrecht von Bedeutung. Die jeweiligen Wertansätze müssen nicht ident sein. Der steuerliche Wert kann sich z. B. vom Versicherungswert unterscheiden. Bei Bildern handelt es sich oft um Unikate, die vielleicht noch nie oder nur vor langer Zeit auf dem Markt gehandelt worden sind. Die Ermittlung des Wertes ist daher keine einfache Sache.

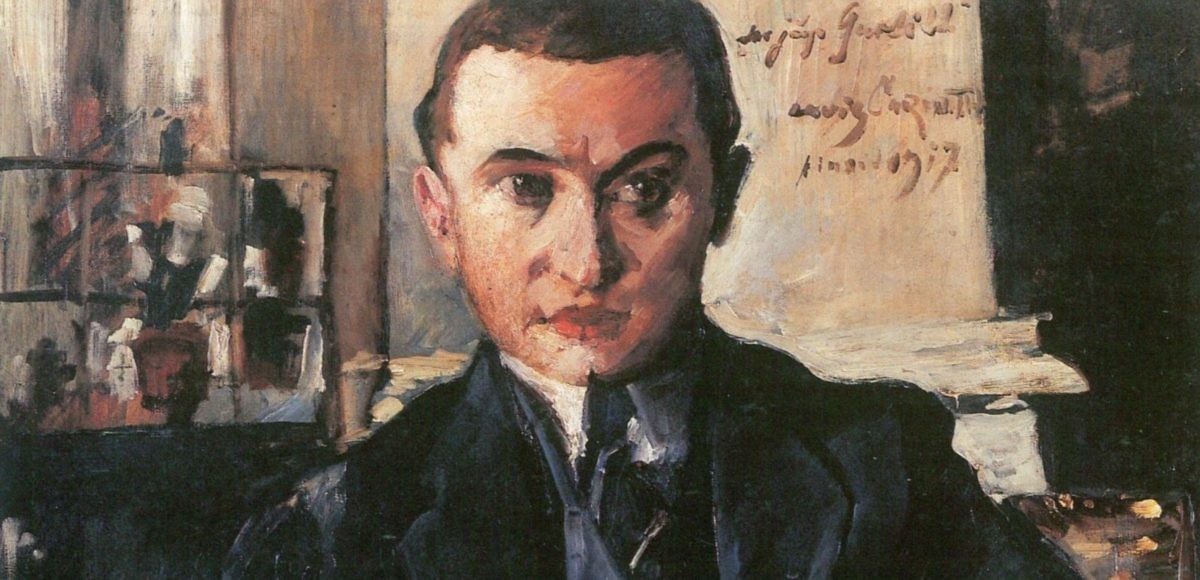

DER WERT DER VERSCHOLLENEN LINZER BILDER: Zunächst klagten die Erben die Stadt Linz auf € 100.000 Schadenersatz für den Verlust von Schieles Zeichnung „Paar“. Das Landesgericht (LG) Linz sprach diesen Betrag zu und der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte dieses Urteil. Der OGH stellte 2013 weiters klar, dass die Stadt Linz auch für den Verlust der restlichen drei Bilder aufkommen muss. Die Höhe blieb jedoch offen. Das LG Linz musste in Folge den Wert der drei verschollenen Bilder ermitteln. Die Streitparteien gaben dazu Privatgutachten in Auftrag. Die von der Stadt Linz beauftragte amerikanische Schiele-Kapazität Jane Kallir hielt das Bild „Tote Stadt“ zu 95% für gefälscht. Sollte es echt sein, betrage der Wert US-$ 200.000 bzw. US-$ 800.000, je nachdem, ob es aus der frühen oder „reiferen“ Schaffensperiode Schieles stammt. Der ehemalige Direktor der OÖ Landesmuseen, Peter Assmann, ging laut Medienberichten von einem Wert von lediglich einigen hunderttausend Euro aus und bezweifelte ebenfalls die Echtheit eines der Werke. Der Provenienzforscher des Leopold-Museums, Robert Holzbauer, hielt die „Tote Stadt“ zu 99% für eine Fälschung. Insgesamt ermittelte er für alle drei Bilder einen Wert von € 200.000 bis € 1,58 Mio.

Der vom Gericht beauftragte Sachverständige Herbert Giese schätzte den Wert der Bilder zunächst auf rund € 7 Mio., korrigierte diesen Wert später aber auf € 8,24 Mio., weil in New York 2014 ein Aquarell aus dieser Werkgruppe um US-$ 2,9 Mio. verkauft wurde. Allein die „Tote Stadt“ habe daher einen Wert von € 7,5 Mio. Das LG Linz hielt sich an das Gutachten Herbert Gieses und sprach insgesamt € 8,24 Mio. Schadenersatz zu. Die Stadt Linz erhob dagegen Berufung. Das Berufungsurteil steht noch aus. Allein dieses Gerichtsverfahren und die unterschiedlichen Gutachtensergebnisse zeigen, wie schwierig die Wertermittlung beiKunstwerken ist.

DER WERT IM SCHADENERSATZPROZESS: In erster Linie sind Kunstwerke daher zurückzugeben. Wenn eine Rückgabe nicht möglich ist, soll der Geschädigte einen finanziellen Ausgleich erhalten. Ihm ist der gemeine Wert des Kunstwerkes zu ersetzen. Der gemeine Wert ist vereinfacht gesagt der Marktwert des Kunstwerkes, also der Preis, den das Kunstwerk allgemein und gewöhnlich hat. Dieser „Preis“ drückt sich häufig im sogenannten Wiederbeschaffungswert aus. Das ist der Preis, den das Kunstwerk im Kunsthandel hat und der vom Geschädigten aufgewendet werden muss, um das Kunstwerk oder ein gleichwertiges Kunstwerk zu kaufen. Im Fall der Linzer Bilder ist eine Wiederbeschaffung zumindest gegenwärtig ausgeschlossen, weil die Bilder verschollen sind. Daher errechnet sich der gemeine Wert nicht am Wiederbeschaffungswert, sondern am Verkaufserlös, den der Geschädigte erzielen hätte können. Der gemeine Wert, und zwar sowohl der Wiederbeschaffungswert als auch der erzielbare Verkaufserlös, kann sich im Lauf der Zeit ändern. Laut OGH sind Wertänderungen zu berücksichtigen. Maßgeblicher Zeitpunkt ist das Prozessende erster Instanz. Daher bestimmte sich die Höhe der Schadenssumme für die „Tote Stadt“ nach dem Wert im Jahr 2015.

DIE WERTERMITTLUNG DURCH SACHVERSTÄNDIGE: Wie ein Sachverständiger letztlich zu einem Wert gelangt, ist für einen Laien meist nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Es gibt dafür auch keine verbindlichen, objektiven Vorgaben. Oft bietet jedoch ein von Heuer entwickeltes methodisches Grundraster einen Leitfaden. Danach führt der Sachverständige zunächst eine Ermittlung von Vergleichswerten durch. Je nach Künstler, Periode, Technik, Qualität, Provenienz, Maß, Zustand und weiteren Kriterien macht er zeitnah zum Bewertungsstichtag veräußerte Werke und deren Verkaufspreis (die Vergleichswerte) ausfindig. Im nächsten Schritt nimmt er allenfalls Abschläge von diesen Vergleichswerten vor, z. B. Auktionsmargen. Anschließend erfolgt eine Feststellung und Gewichtung der Vergleichswerte. Alle wertbildenden Faktoren, also Echtheit, Erhaltungszustand, restauratorischer Befund, Provenienz, Marktfrische und Format sowie Qualität, dargestelltes Sujet und Marktgängigkeit finden bei dieser Bewertung Berücksichtigung. Abschließend sind weitere Abschläge bzw. eine Endbewertung vorzunehmen. Ist das Kunstwerk z. B. Teil einer Sammlung eines bestimmten Künstlers, kommt es häufig zu einem sogenannten Paketabschlag, weil hochspezialisierte Sammlungen schwerer vom Markt aufgenommen werden. Der Nachlass Andy Warhols umfasste ca. 95.000 Werke und wurde auf US-$ 800 Mio. geschätzt. Unter Einbeziehung eines Paketabschlages wurde er aber mit nur US-$ 100 Mio. taxiert. Wie der Fall der verschollenen Linzer Bilder zeigt, ist die Ermittlung des Wertes von Kunstwerken mangels genauer objektiver Kriterien in der Praxis schwierig. Oft ist die Person des Sachverständigen ausschlaggebend.