Susanne Kandt-Horn

Susanne Kandt-Horn wurde 1914 geboren und starb 1996. Sie hatte zwei Weltkriege im Lebensgepäck und ein ganzes Zeitalter weltweiter Genozide und menschenverachtender Regime und Gulags. Sie wuchs in Eisenach auf, besuchte das Lyzeum, nahm anschließend eine Buchhändlerlehre in Angriff und erhielt endlich aufgrund ihrer außergewöhnlichen Malleidenschaft privaten Zeichenunterricht bei dem namhaften Bildhauer Hermann Hosäus in Berlin, Inhaber eines Lehrstuhls an der Charlottenburger Kunsthochschule.

Sie heiratete den Offizi er der Luftwaffe Johannes Horn, der kurz vor Ende des 2. Weltkriegs und noch vor der Geburt ihres 2. Kindes fiel. Später begegnete sie dem jungen Danziger Maler Manfred Kandt. Sie heirateten und zogen 1952 nach Ückeritz auf Usedom. Der Ückeritzer Malerkreis, die zeitweise täglichen Treffs, die nie abreißende leidenschaftlicheDiskussion verschiedener Probleme der zeitgenössischen Malerei, die Lehrstunden im Atelier von Otto Niemeyer-Holstein, die künstlerische Freiheit, die sich die Ückeritzer nahmen im strengen Besinnen auf sich selbst und im Vertrauen auf dieses ihr Selbst, wurden zur Hohen Schule für Susanne Kandt-Horn. Hier brach sie mit allem, was sie bisher gemacht hatte, jenen kaiserzeitlich geprägten Romantizismen und Klassizismen, inmitten derer sie aufgewachsen war, und richtete nun den Blick auf den großen Fund der Moderne, auf das zu seiner zweidimensionalen Anatomie befreite, aus Farbe, Licht, Formen gebaute Bild und auf den Menschen der Moderne, den individuellen, den privaten, mit Stimmungen und persönlichen Regungen, bis hin zu einem mit intimem Pathos ausgestatteten, unverwechselbaren Zeitgenossen − all das von der offiziellen Kulturpolitik der DDR als „bürgerlich, dekadent und absterbend“ klassifiziert.

1979 wurde sie mit dem Nationalpreis für den „Anteil an der Gestaltung des Menschenbildes in der Malerei“ geehrt.

Später nimmt sie die Überhöhungen aus der Eisenacher Zeit wieder auf und verschmilzt diese mit den in Ückeritz hinzugewonnenen Einsichten zu Bildnissen von Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern, von großen und kleinen Menschen, welchen bei aller unverwechselbaren Ähnlichkeit und irdischen Präsenz eine derart hochoffizielle Verallgemeinerung zugesprochen wird, als ginge es um Außerirdische, als handle es sich um Gottheiten, oder wenigstens doch um Würdenträger. Und das war es wohl, wohin sie ihr Weg führte: zu der über allen Verstand und alle Sinne gehenden, doch kraft einer gewissen fröhlichen Übertreibung nie dogmatisch oder moralisierend, ja, nicht einmal idealisch wirkenden Botschaft vom Menschen als einem außerordentlichen Ereignis.

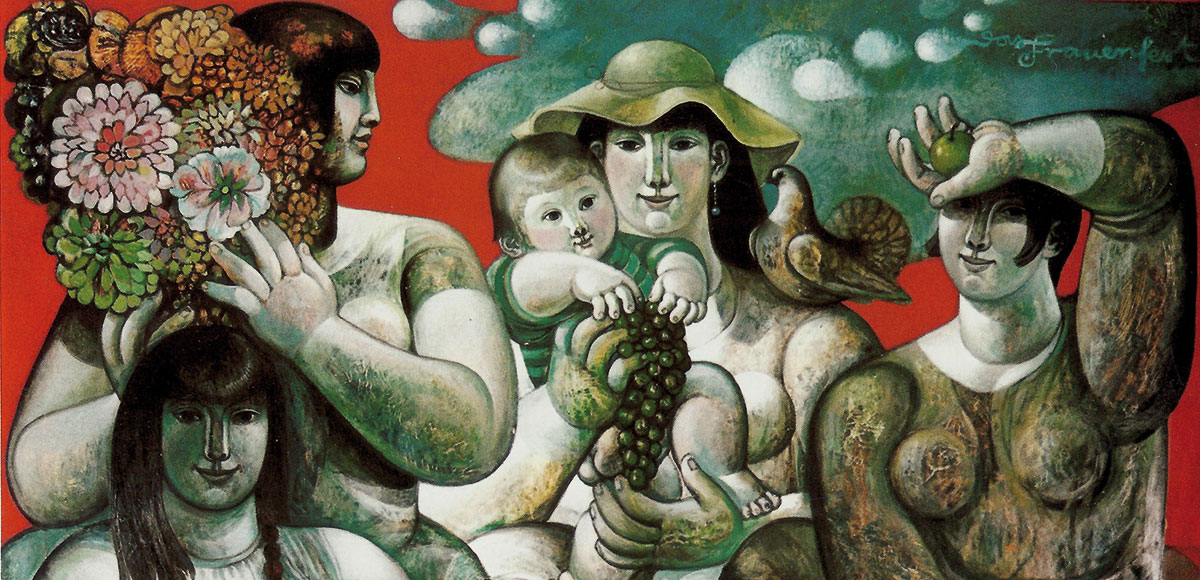

Sie feiert das Verlassen des eng gewordenen Kokons der althergebrachten Frauenrolle wie eine Zeitenwende („Das Frauenfest“). Sie beginnt unmittelbar nach dem Nato Doppelbeschluss, inmitten des auf einen 3. Weltenbrand hinsteuernden Kalten Krieges, das Gespräch von Freund und Feind an einem mehr oder weniger runden Tisch zu malen, („Merkwürdige Zusammenkunft“) und erntet damit bestenfalls ein Lächeln. Keiner hätte es für möglich gehalten, dass 8 Jahre später eine sogenannte Wende mit eben derartigen Gesprächsrunden, genannt „Runde Tische“, die ganze Welt umkrempeln würde.

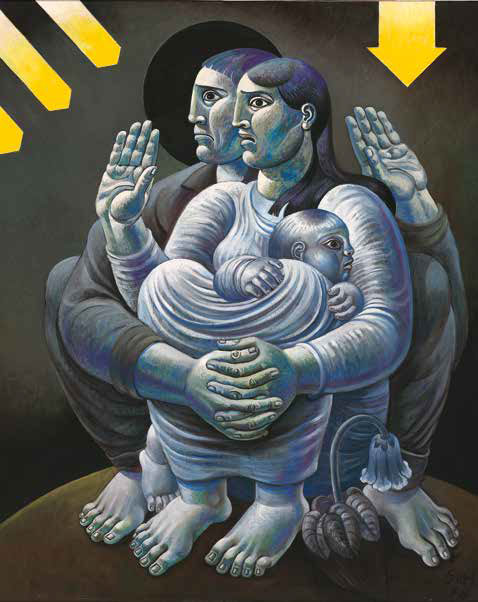

Sie malt eine Reihe Aufsehen erregender Antikriegsbilder und lässt Bekannte und Unbekannte, Kinder, Alte, Rassen, Völker und sich befeindende Nationen auf ihrem Monumentalbildmit dem umstritte nen Titel „Eines Tages werden die Menschen wie Brüder leben…“ halb wie zum Mannschaftsfoto einer Fußballerelf, antreten, halb wie zu einerKundgebung in der Art der friedlichen Demos, die 15 Jahre später das DDR-Regime beenden werden. An eine Demo ist jedoch in der DDR 1975, als sie diese Arbeit beendet, in keiner Weise zu denken. Bewusst oder unbewusst zeichnet sie mit dem Bild „Abschied von Odysseus“ eine Formel für das abendländische Selbstverständnis als einen Spannungsbogen zwischen Sesshaftigkeit und Aufbruch zu neuen Ufern, d.h. zwischen Gesetz hier und Veränderung als unbändige schöpferische Kraft dort. Dass sie diesen Loop ausgerechnet in einem Liebespaar aufbaut, ist dabei vielleicht die eigentliche Botschaft.

Nach einer langen Zeit des Schweigens und der Anfeindungen von offiziöser Seite fand Susanne Kandt Horn in den 70ern, als sich die Kulturpolitik der DDR von ihrem Diktat eines sozialistischen Realismus zu lösen begann, mit ihren europaweit äußerst eigenwilligen Bildnissen und thematischen Arbeiten zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit. Bis kurz vor ihrem Tod 1996 erkundete sie neue Techniken und Stilmittel, wobei die gemeinsame Arbeit mit dem Künstlerfreund Manfred Kastner an großformatigen Zinkografien eine weitere bedeutende Station auf ihrem Arbeitsweg bildet, ebenso die späte Bildserie „Hommage à Picasso“ Ende der 80er. In den letzten Lebensjahren malt sie das Familienbild „Die Engel meiner Kindheit“ und probiert sich aus an der Vernismoustechnik mit dem Drucker Ernst Lau.

Ihr Schriftsteller-Freund Egon Richter in Bansin schreibt 1981 über sie: „[…] Was bewegt mich am Werk der Susanne Kandt-Horn? Mich bewegt die Durchsichtigkeit der bildnerischen Fülle, die Klarheit der Aussage, die Erkennbarkeit der Idee, die Diesseitigkeit und die Pracht der Farben, Blüten, Blumen und Früchte sowie der − fast archaischen Göttern ähnlichen – Figuren, an die ich mich in unserer oft so trist gemachten oder empfundenen Welt erst wieder gewöhnen musste […].“

Ihr Malerfreund Wolfgang Mattheuer in Leipzig schreibt im gleichen Jahr und leider bis heute zutreffend: „[…] Ich mag ihre Bilder, weil sie klar gedacht und tief gefühlt sind. Kein schönes Ungefähr lallt auf ihren Tafeln. Deutlichkeit ist ihre Schönheit. Mir fiel aber auch ein, dass ein gewisses Nichtzurkenntnis-nehmen-Wollen dieser Malerin hie und da unübersehbar ist − wenn man hinsieht. Nun, es scheint mir, dass für sie in unserer hochgepriesenen Vielfalt und Weite, die leider an Beliebigkeit kränkelt, der richtige Platz noch nicht gefunden ist.“