Seltsame Geschichte eines Instruments, das so alltäglich und banal ist, aber eine komplexe Geschichte und Symbolik verbirgt. »Reflectere« bedeutet im Lateinischen »zurückschieben«, »spiegeln« und »nachdenken-meditieren«. Sich zu spiegeln bedeutet, sich in der griechischen Philosophie kennenzulernen, auch weil man der Schönheit moralische und ethische Gaben zuschrieb. Es war nicht nur eine Handlung, die mit Vergnügen und Eitelkeit verbunden war. Spiegel und Identität sind so eng miteinander verflochten in den weiten und komplexen psychologischen und kulturellen Pfaden. Seit der Kindheit bewahrt der Spiegel unsere Geheimnisse; der Aufbau des Ichs wäre ohne sie nicht möglich. Andererseits hat der Spiegel schon immer Dichter, Philosophen, Schriftsteller sowie Künstler fasziniert, und seine erste Wirkung bestand darin, dem Subjekt sein eigenes Bild zu offenbaren: eine physische und moralische Offenbarung, die die Philosophen verführte. Insbesondere Sokrates und Seneca empfahlen den Spiegel als Werkzeug der »Reflexion« über sich selbst. In jüngster Zeit entdeckt der Psychoanalytiker Jacques Lacan, der eine »Stufe des Spiegels als Formator der Funktion des Ichs« feststellt, die Spiele und Überlagerungen des Körpers, den Doppelgänger im Spiegelbild, der an der Schwelle der sichtbaren Welt erscheint.

Auch im künstlerischen Bereich, vor allem im Selbstporträt, von Giotto bis heute, durch die »expressionistische« Erfahrung der Gegenwart (Van Gogh, Munch, Schiele, Duchamp, Dali), erscheint der Spiegel als unterschiedlich konnotiertes Objekt: und wenn seine Reflexionsfähigkeit einerseits nur eine leere Illusion ist, so scheint er andererseits den Willen zu einer intellektuellen Anstrengung in Richtung Wahrheit und Realität zu implizieren. Im literarischen Bereich gibt es sehr viele Zeugnisse über die tiefgreifenden Auswirkungen der Beziehung zum eigenen Spiegelbild (von Pirandello bis Woolf, von Kafka bis Kundera, um nur einige zu nennen), und insbesondere in diesem Bereich wird die Problematik des Spiegelbildes oft mit dem Thema des Doppelten verwechselt, wie in der Erzählung »Dorian Gray« von Oscar Wilde. Als Paradigma der Wahrheit wurde der Spiegel bald auch als sein Gegenteil gesehen, als Gerät der Falschheit, des Irrtums, der Manipulation. Vervielfacht, anders angeordnet oder anders gekrümmt, kann er die Erscheinungen des Lebens verändern, welche er zerlegt und wieder zusammensetzt, indem er sich vollständig von seinen Maßen und seinem Gleichgewicht befreit. Vor allem im 17. Jahrhundert, als sich die Spiegel zu vergrößern und zu vermehren begannen, verbreitete sich eine visionäre architektonische Ordnung, in der die Wandflächen allmählich ihre Stabilität verloren und die Räume im Universum der Illusion explodierten: mit Spiegeln bedeckte Räume und Galerien, in denen sich das Individuum plötzlich in einer umgekehrten Welt, in einer Art wunderbarer und sinnesverwirrender Realität befindet. Die leuchtende Schönheitsfigur, die in den Drei Lebensaltern (Hans Baldung Grien, Wien) neben der Alten und einem Kind abgebildet ist, entdeckt in einem konvexen Spiegel ihre ersten Falten, als sie spürt, dass sie vom Schleier des Todes berührt wird. Für Leonardo ist der Spiegel ein Meister: »Der Einfallsreichtum des Malers will Ähnlichkeit mit dem Spiegel haben, der sich immer in die Farbe jenes Gegenstands verwandelt, das er zum Objekt hat, und voll ist mit Ähnlichkeiten, von denen so viele existieren wie es Dinge gibt, die ihnen entgegengesetzt sind… Der Spiegel lässt sich von seinem Meister einnehmen, das heißt, der flache Spiegel ist ein Reich, das auf seiner Oberfläche in vielen Teilen Ähnlichkeit mit der Malerei hat. Die Malerei ist nur eine Oberfläche, wie der Spiegel selbst.«

Der Erfinder der linearen Perspektive Filippo Brunelleschi (um 1416) führte optische Experimente durch, indem er den Himmel seiner Aussichten mit Blättern aus brüniertem Silber bedeckte. Sein Experiment vor dem Baptisterium in Florenz eröffnete der Malerei einen neuen Weg. Der Spiegel wird zum Symbol der richtigen Sicht der Dinge und zum Symbol der Selbsterkenntnis. In Jan Breughel’s Allegorie des Sehens hält ein kleiner Putto einen Spiegel vor der Personifizierung der Malerei. Die Zweideutigkeit der Spiegeldarstellung zeigt, dass Spiegel und Malerei dieselbe Funktion haben; jedes Bild ist eine Mimesis, also eine Nachahmung des Realen. Im Porträt des Arnolfini-Ehepaares zeigt der Spiegel im Hintergrund das Bild von zwei Miniaturfiguren, die dort stehen sollten, wo der Betrachter tatsächlich steht. Die meisten Interpretationen, die diesem Gemälde von Van Eyck gewidmet sind, sehen im Spiegelbild das Zeichen der Anwesenheit des Malers und eines seiner Freunde, die eingeladen wurden, an dem im Gemälde beschriebenen Ereignis teilzunehmen, der Hochzeit von Giovanni Arnolfini und Giovanna Cenami. Van Eyck ist hier nicht als »Maler«, sondern als »Zeuge« zu sehen. Der Spiegel vergrößert, wie es die Maler des 17. Jahrhunderts verstehen, den Raum der Darstellung und erweitert seine Grenzen. In Las Meninas (1656, Madrid, Prado-Museum) beobachten wir dasselbe Paradoxon, das auf die Doppelzüngigkeit und Zweideutigkeit des Darstellungsprozesses hinweist. Der Künstler ist ein integraler Bestandteil des Bildes, er befindet sich innerhalb des Kontextes, den er beschreibt, und kann daher nicht derselbe sein, der ihn beobachtet und repräsentiert. Und doch ist Velàzquez derjenige, der das Bild malt: Er ist gleichzeitig inner- und außerhalb der dargestellten Szene. Und »Spiegel« sind auch die »optischen Kammern«, die von Künstlern wie Vermeer oder Canaletto und venezianischen Vedutenmalern verwendet wurden, die diese Instrumente verwendeten, um durch ein stenopisches Loch die Realität zu beobachten, auch wenn dann ein Spiegel benötigt wurde, um das virtuelle Bild gerade auszurichten, da es umgekehrt erschien.

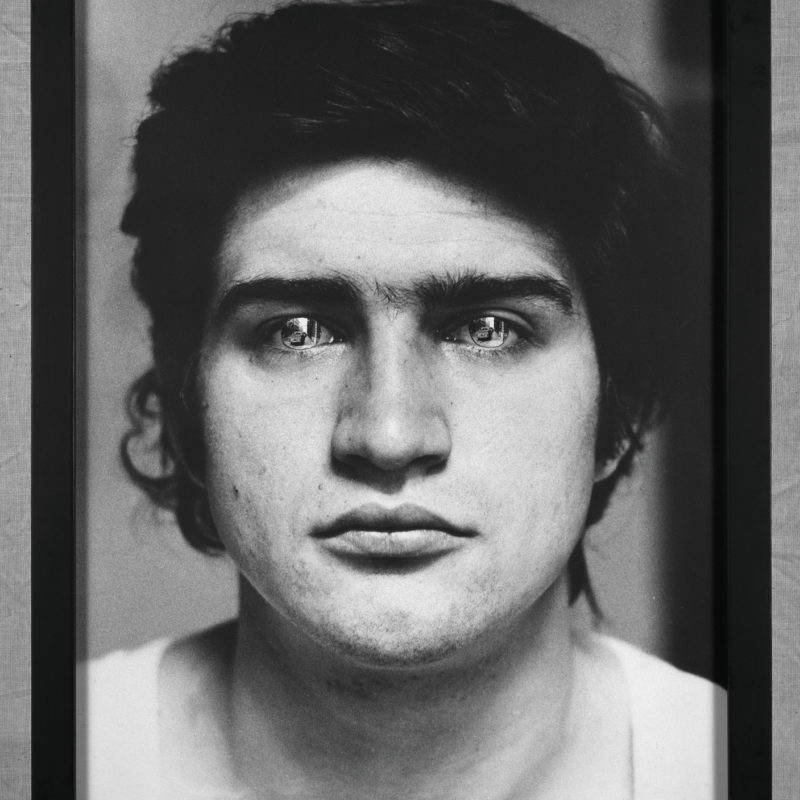

Die Fotografie hat die Selbstdarstellung erleichtert und einen Aspekt hervorgehoben, der sich tatsächlich auch in der Malerei findet, zum Beispiel bei Picasso: das Gefallen an der Verkleidung, des Schauspielens, der Möglichkeit, verschiedene Identitäten und Masken anzunehmen, befriedigt ein Bedürfnis, das auch Freud hervorgehoben hat, nämlich das Bedürfnis, diese Vielfalt von Leben zu leben. Diese Tendenz zum Spiel und zur Verkleidung lässt eine Art Paradoxon auftauchen, das sich auch in der Fotografie verbirgt: Sie erweist sich nicht mehr nur als objektive Bestätigung der Realität, sondern auch als beliebtes Instrument für Träume und Wünsche der Menschen. Die Fotografie hat schon immer die Freude an der Schauspielerei gefördert. »Anstatt die Subjekte dazu zu bringen, ihre Persönlichkeit preiszugeben, scheint der Fotoapparat in ihnen vielmehr den Drang zu wecken, sich zu verstecken, sich zu verkleiden, sich zu deidentifizieren. Anstatt zu versuchen, seine eigene Ähnlichkeit zu definieren, versucht das Modell, wie jemand anderes auszusehen«, schrieb Susan Sontag. Die konzeptuelle Fotografie hat diese Macht verstanden und Urs Lüthi hat sie zwischen 1971 und 1972 verstärkt, indem er eine Reihe von Self-Portraits erstellt, um die unzähligen Aspekte einer sich definierenden Identität festzuhalten: Er wählt sein Gesicht und seinen Körper als primären Bereich seiner Forschung. Die Absicht dieses Fotokünstlers ist es, zu zeigen und zu beweisen, wie und wie viele Identitäten in einem einzigen Individuum enthalten sein können, indem er Bild für Bild die vielen dunklen Seiten, die durch den Fotoapparat verborgen und enthüllt wurden, nachweist. Lüthi begann die Fotografie im Jahr 1970 systematisch auf eine Weise zu verwenden, die sich von der hypermedialen und analytischen Seite des Konzeptualismus unterscheidet, der doch einen großen Teil der Sechziger geprägt hat. Er interpretiert auch seine Eltern, weint und verzweifelt, wird eins, niemand und hunderttausend in einer Identitätsverherrlichung, die das Ich für immer verbirgt oder es in seiner unbestimmten Vielfalt hervortreten lässt, in dem, was die Franzosen Mise en Abyme nennen und was nicht zufällig das unendliche Spiel der Spiegel darstellt.

Soweit der Spiegel tatsächlich oft ein Objekt oder ein unheimliches Motiv ist, ist er es, weil er zuerst ein heimliches Objekt war. Die verwirrende Bedeutung ist die direkte Folge seines vertrauten und beruhigenden Seins. Diese psychologische Ambivalenz charakterisiert den Spiegel ausgehend von seiner wesentlichen Funktion: Als Verdoppelung unseres Bildes und als Anspielung auf die Möglichkeit seiner Erhaltung ist der Spiegel ein heimliches Objekt, aber insofern dieses Bild dann verschwindet und an den Verlust des Ichs erinnert, wird es zu einem unheimlichen Objekt. Diese Dialektik zwischen Anwesenheit und Abwesenheit kann sowohl als Spiel als auch als Frustration und Tod erlebt werden. Die wiederkehrende Assoziation zwischen dem Spiegel und dem Tod hängt, nach der Interpretation des Psychoanalytikers Otto Rank, mit der Logik des Doppelten zusammen, dessen Spiegelreflex eine erste offensichtliche Form und Erscheinung ist. Der Spiegel kann auch undurchsichtig sein und daher nicht offenbaren, nicht zeigen, was wir erwarten, zu sehen. Der Spiegel verweist manchmal nur auf ein leeres, blindes Bild, das nichts aussagt. In dieser Perspektive hat der Spiegel keine konstitutive, strukturierende Funktion; der Spiegel dient dem Verstecken und nicht der Enthüllung. Es gibt viele praktische Beispiele, bei denen seine Reflexion diese Funktion hat: die spiegelnden Oberflächen einiger Vitrinen oder die Glaswände bestimmter Gebäude.

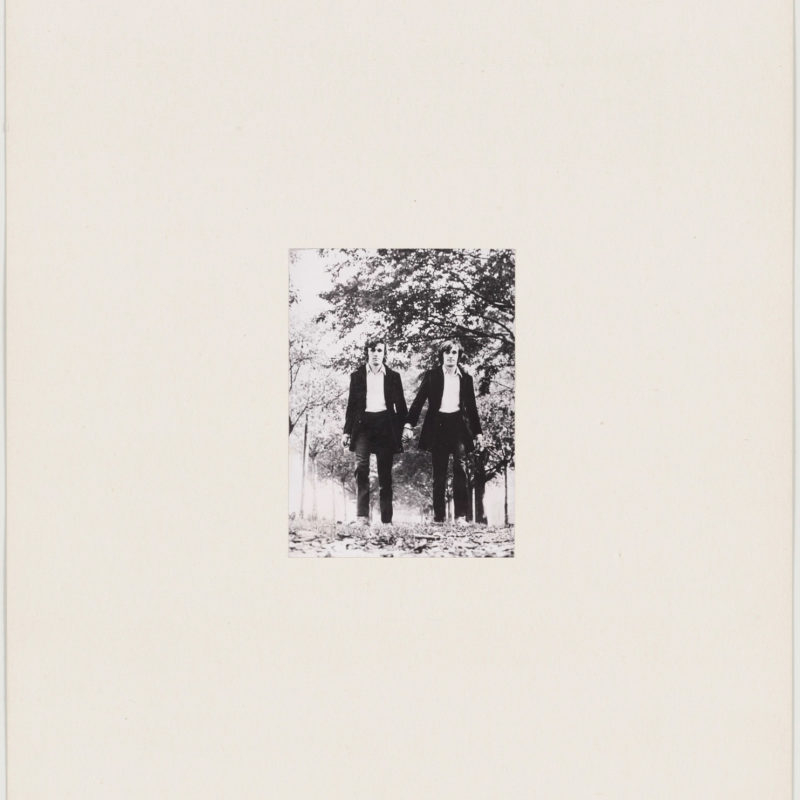

Auf der künstlerischen Ebene lässt sich die Arbeit Rovesciare i propri occhi (Die eigenen Augen umdrehen) von Giuseppe Penone aus dem Jahr 1970 erwähnen – ein Selbstporträt, in dem der Betrachter sich selbst sieht und erkennt: Ich beobachte den anderen, der sich darstellt, und ich sehe mich selbst. Anzuführen ist auch Michelangelo Pistoletto, ein Künstler der Arte povera, der seit 1962 seine eigene künstlerische Identität mithilfe von Spiegeln aufgebaut hat. In seiner Arbeit hat die reflektierende Oberfläche, normalerweise polierter Stahl, die Funktion, das Publikum einzufangen, es in das Kunstwerk zu bringen. Die Werke spiegeln auch die Umgebung wider, in der sie platziert werden, und sie sind nicht immer gleich, außer dem Bild, das dazu dient, die Beziehung zwischen Raum und Zeit aufzubauen. Stattdessen verdoppelt sich Alighiero Boetti in der Fotomontage Gemelli (Zwillinge) aus dem Jahr 1968 in Alighiero und Boetti. Name und Nachname trennen das Individuum in ein Paar von Gegensätzen, gleich, aber unterschiedlich.

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sich ein außergewöhnlicher Maler wie Gerhard Richter im Laufe seiner Karriere seit spätestens 1981 mehrfach mit dem Thema Spiegel auseinandergesetzt hat. Reine oder farbbeschichtete spiegelnde Oberflächen, mehrfache Kompositionen oder ganze Räume, fast wie in Orson Wells‘ Filmszene »Die Lady von Shanghai« (1947). Richter und seine Besessenheit lassen die zuvor erwähnte Äquivalenz zwischen dem Bild und dem Spiegel wiederfinden, der den Raum vervielfacht, den Besucher einnimmt und so die Darstellung bedeutungsvoll macht. Als Pistoletto im Jahr 2010 die Aktion »Divisione e moltiplicazione dello specchio« (Teilung und Vervielfältigung des Spiegels) aus dem Jahr 1978 durch das Zerbrechen von 20 Spiegeln in vergoldetem Holzrahmen zu Ende führt, hat Richter noch immer eine fast sakrale Vision des Bildes bewahrt. Gerade, weil er ein Maler ist. Pistoletto hingegen beweist eine alte These: Jedes Spiegelfragment reproduziert ein virtuelles Bild, und es bleibt dasselbe, wie Gott, der sich in allen Menschen widerspiegelt. Einen Spiegel zu zerbrechen, bedeutet, die spiegelnde Oberfläche zu vervielfachen, nicht sie zunichte zu machen.

Die Strömung der Fluxus-Bewegung, die in diesem Jahr sechzig Jahre alt wird (erstes Fluxus-Festival in Wiesbaden 1962), ist in zwei Werken von Yoko Ono vertreten, einer der ersten Künstler, die sich weltweit durchsetzen konnten. 1971 schuf sie für George Maciunas A box of smile, eine kleine Box, in die der Zuschauer hineinsehen muss. Am Ende der Schachtel befindet sich ein Spiegel, der dazu einlädt, sich beim Lächeln anzuschauen. Eine verhaltensorientierte, einfache Arbeit, eine Botschaft des Friedens für alle, die im Laufe der Jahre zu einer weltweit verkauften und begehrten Reproduktion geworden ist. Aber zwei Jahre später setzte sie auch ein weiteres Werk Love and Peace um: Quando riflette il sole esprimi un desiderio 1973–1990 (Wenn das Licht der Sonne widergespiegelt wird, äußere einen Wunsch), in dem in der Mitte eines Kreuzes ein runder Spiegel steht, der an die Sonnenscheibe erinnert. Ein weiteres Werk voller Positivität und Hoffnung stellt die Fluxus-Kunst von Yoko Ono dar, die eine klassische Funktion des Spiegels zurückbringt: Conosci te stesso (Erkenne dich selbst). Und gleichzeitig will sie die Kunst als einen Zustand des Wohlbefindens identifizieren, als eine optimistische und direkte Art, Kreativität mit Freude zu leben. Etwas, das vielleicht vergessen worden ist.

Der Artikel ist in der Print-Ausgabe 3.22 REFLECTION erschienen.