Worauf man sich als Betrachter von Patrick Kaufmanns Bildern einlässt.

Es sind Ölbilder, die in ihrem abstrakten Farbverlauf beeindrucken. Erschöpft sich die Faszination aber in der bloßen Ästhetik ihrer Farbenpracht? Wird man damit Patrick Kaufmanns letztem Bilderzyklus mit dem Titel „Raumzeit Kontinuum“ gerecht? Um Kaufmanns künstlerisch-philosophischen Ansatz nachzuvollziehen, lohnt sich eine kursorische Auseinandersetzung mit den Begriffen Raum und Zeit.

Den Raum können wir gut wahrnehmen. Wir haben mit Augen, Ohren und dem Vestibularapparat im Ohr die entsprechenden Organe der sinnlichen Wahrnehmung. Wir können nach oben, nach unten, nach links und nach rechts schauen. Wir haben die Fähigkeit, unsere Umwelt dreidimensional zu sehen. Wir können Schall im Raum verorten. Wir haben ein Gleichgewichtsgefühl.

Mit der Zeit ist es viel schwieriger, denn wir haben keine eigenen Sinnesorgane dafür. Einzig das limbische System im Gehirn leitet aus dem Tempo der Atmung ab, wie die Zeit verstreicht. Atmen wir schnell, dann entsteht das Gefühl, die Zeit vergeht rasch. Wir können daher nur von einem – höchst individuellem und situativem – Zeitempfinden sprechen. Und der Vektor der Zeit ist nicht umkehrbar. – Zeit verläuft in eine Richtung. Zeit ist irreversibel. Wir werden älter und nicht jünger.

Der Philosoph Augustinus brachte unser Problem mit der Zeit bereits im 4. Jahrhundert nach Christus auf den Punkt: „Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht. […] Ginge nichts vorüber, gäbe es keine vergangene Zeit; käme nichts auf uns zu, gäbe es keine zukünftige Zeit, wäre überhaupt nichts, gäbe es keine gegenwärtige Zeit.“ Also gibt es nur dieses winzige Zeitfenster „jetzt“ der Gegenwart. Augustinus’ Gedanken führen zu einer erstaunlich befreienden Konsequenz, denn wenn wir tatsächlich realisiert und internalisiert haben, dass jede Vergangenheit nur eine ehemalige Zukunft ist und dass das, was vor uns liegt und vor dem wir uns fürchten, nur als eine zukünftige Vergangenheit verstanden werden kann, dann können wir sorgenfrei in der Gegenwart leben und überwinden unsere Zukunfts- und Veränderungsängste.

Immanuel Kant nannte die Kategorien Raum und Zeit als die Grundlage für jegliche Formulierung von Wissen, denn Raum und Zeit sind Dinge, die uns a priori, also vor jeder Erfahrung, gegeben sind. Alle Erfahrungen ordnen wir in diese Kategorien ein. Wir bewegen uns nicht in Raum und Zeit, sondern Raum und Zeit sitzen in uns. Jede Erfahrung, die wir im Raum machen, ist mit der Zeit verbunden. Und wenn man in den Sternenhimmel schaut, dann schaut man in den Raum und zugleich in die Zeit, denn man sieht die Sterne nicht, wie sie waren, als sie jenes Licht ausgesendet haben, das man jetzt sieht. Sind sich die romantisch gestimmten Betrachterinnen oder Betrachter bewusst, dass es vielleicht den Stern, dessen Licht man jetzt wahrnimmt, gar nicht mehr gibt?

Albert Einsteins Quintessenz seiner Überlegungen zur Raumzeit war, daß Raum und Zeit nicht voneinander unabhängige Größen, sondern untrennbar miteinander verbunden sind. Raum ist da, wo sich Licht bewegt, und die Zeit gibt an, wie lange sich das Licht bewegt. Während Einstein 1905 auf die Frage nach der Gleichzeitigkeit die Antwort mit der Relativitätstheorie gab, löste Picasso 1907 mit seinem Werk „Les Demoiselles d’Avignon“ Raum und Zeit im Kubismus auf.

Was uns zu denken geben sollte, ist, dass sich ein Künstler zur gleichen Zeit wie ein Naturwissenschafter mit der gleichen Fragestellung auseinandergesetzt hat und in seiner Sprache der Kunst eine Antwort gegeben hat. „Man braucht eine Traumwelt, um die Eigenschaften der wirklichen Welt zu erkenmanen, in der wir zu leben glauben (und die in Wirklichkeit vielleicht nur eine andere Traumwelt ist). […] Wir müssen ein neues Begriffssystem erfinden, das den besten Beobachtungsergebnissen widerspricht, die einleuchendsten theoretischen Grundsätze außer Kraft setzt und Wahrnehmungen einführt, die nicht in die bestehende Wahrnehmungswelt passen“, sagte Paul Feyerabend, der anarchistische Wissenschaftstheoretiker, der den Ausspruch „Anything goes“ geprägt hat. „Alles geht“ heißt aber nicht wahllose Beliebigkeit, sondern fordert von einem die Akzeptanz, dass eine ganz andere Problemlösungsstrategie möglich sein könnte. Wenn Wissenschaftler und Künstler ihre Berührungsängste verlieren und den Austausch suchen und pflegen, lerne man aus der Weltsicht des anderen.

Gut, dass sich mit der Frage nach Raum und Zeit nicht nur Philosophen, Mathematiker und Physiker beschäftigen, sondern dass sich auch Künstler mit dieser Thematik auseinandersetzen. In diese Tradition reiht sich nun auch der Liechtensteiner Maler und Bildhauer Patrick Kaufmann ein, der sich selbst auch als Dichter und Philosoph bezeichnet. Er sagt von sich: „Solange ich male, bin ich ein Philosoph. […] Ich bin kein Wissenschaftler – ich bin Künstler. […] Wenn ich male, bin ich vollkommen bei mir, in meiner Herzfrequenz. […] In meiner Kunst vereine ich das Jetzt und die Gegenwart, die Zeit und den Raum. […] Ich male, also bin ich; Körper und Seele sind im Einklang. […] Wir alle sind Teil eines Teils eines Teils, alle gehören zu einem lebendigen, vielfältigen Organismus. Alles ist in Schwingung, und Stillstand gibt es nicht.“

Patrick Kaufmanns Ölbilder und Radierungen trugen bis zum neuen Zyklus „Raumzeit Kontinuum“ gerne Titel wie Puls, Partikel, Zelle, Phasen Kritikfäverschiebung, Infinitum oder Ostium. Bis vor einem Jahr entstanden sie nach Skizzen, wurden streng konstruiert. Nun aber nimmt Kaufmann die Natur rund um sein Atelier im Murg am Schweizer Walensee als seine Inspirationsquelle intensiver wahr. „In meiner Malerei geht es nun nicht mehr darum, ein Konstrukt von Gedanken zu bilden, sondern ein Bild des Nicht-Denkens zu erschaffen. Um den Zustand des Nicht-Denkens zu erreichen, bevorzuge ich die Stille in der Natur, die Abgeschiedenheit des Waldes, des Sees, jenes Raumes, in dem ich lebe.“ Nach stundenlangen, kontemplativen Wanderungen – manchmal auch barfuß – gelingt es ihm, mit „weniger Kopf, mehr Herz“ zu malen. Ob er nun den konstruiert intellektuellen oder den meditativ intuitiven Zugang zu seinen Themen wählt, es geht um das Ergebnis. Der Kunsttheoretiker Bazon Brock postulierte einmal: „Künstler, hört auf, Kunst zu machen. Macht Probleme.“ Probleme machen heißt, etwas zum Thema machen und dies in der Sprache der Kunst umsetzen.

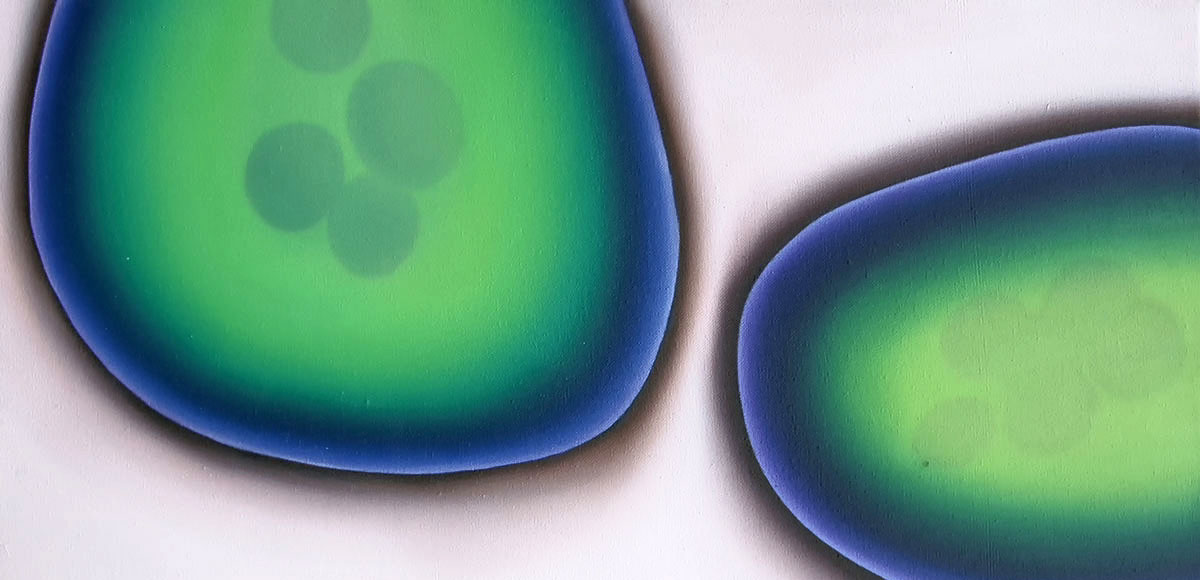

Was problematisiert Kaufmann? Wie setzt er nun im Zyklus „Raumzeit Kontinuum“ die Frage nach der Raumzeiterfahrung um? Was passiert mit dem Betrachter, der Betrachterin, wenn man länger vor einer seiner abstrakten Farbsymphonien in Grün‑, Purpur- und Blautönen steht? Die Bilder entwickeln einen Sog, sie beginnen sich bei längerer Betrachtung zu bewegen. Zur Raumwahrnehmung – Höhe, Breite und Tiefe – kommt noch die Bewegung und damit die 4. Dimension der Zeit hinzu. Wer aber evoziert die Bewegung? Nicht das Bild bewegt sich, nicht die aufgetragenen Farbpartikel verändern sich, sondern der Betrachter konstruiert diese Illusion und wird damit Teil eines Teiles eines Kunstwerks.

Kaufmann betont immer wieder den ästhetischen Aspekt seiner Arbeiten. Es geht ihm aber nicht darum, einfach „schöne“, wohlgefällige Objekte und Bilder zu schaffen. Ästhetik kommt vom griechischen „aisthesis“ und bedeutet „Wahrnehmung“, „Empfindung“. Kaufmanns Bilder fordern auf subtile Art die Selbstwahrnehmung des Betrachters. Sie sind eine – im wortwörtlichen wie im klassischen Sinn höchst ästhetische – Zumutung für die Wahrnehmung, denn als Betrachter gibt man sich lustvoll dieser Täuschung hin und übt sich in der Selbstwahrnehmung, getäuscht zu werden. Dadurch schult man seinen Verstand und seine Kritikfäverschiebung higkeit und bekennt sich dazu, dass alles ganz anders sein könnte, wie es einem die Sinne oder die Erfahrung vorgaukeln. Unsere Wahrnehmung ist begrenzt: Obwohl wir meinen, das Ganze zu sehen, nehmen wir in Wirklichkeit nur einen Bruchteil von allem wahr. Dessen sollten wir uns bewusst sein.

Wer sich Kaufmanns Bilder an die Wand hängt, setzt sich damit – ganz im Brockschen Sinne des Problematisierens – auseinander.