Interview mit Jorinde Voigt

Jorinde Voigt lernte während ihrer Schulzeit Violoncello und Klavier. Nach einem Philosophie- und Literaturstudium wechselte sie zum Kunststudium an die Universität der Künste Berlin. Im Rahmen des Erasmusprogramms belegte sie 2001 Visual Art Studies am Royal College of Art in London. Sie setzte anschließend ihr Studium der Bildenden Kunst und Fotografie bei Katharina Sieverding fort, welches sie 2004 als Meisterschülerin abschloss.

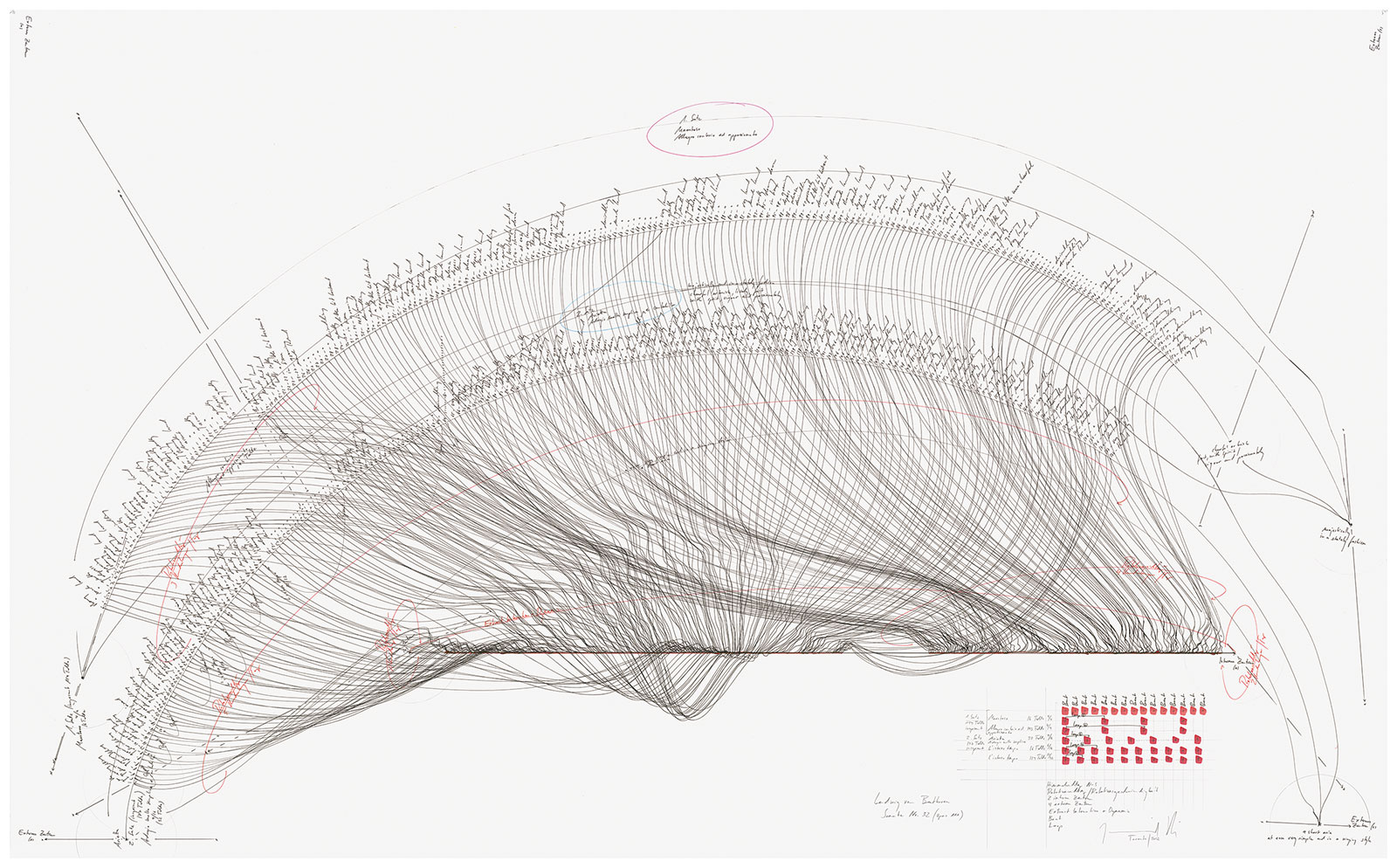

Voigt hat, beeinflusst von ihrer musikalischen Fähigkeit, in ihren Notationen und Partituren eine codierte Schreibweise entwickelt, um komplexe Phänomene in visuelle Kompositionen zu überführen. Sie macht mit ihrer „Sprache“ naturwissenschaftliche und kulturelle Phänomene sichtbar, beschreibt innere Bilder und Vorstellungswelten. Ihre dreidimensionalen und malerischen Arbeiten lassen sich als konzeptionelle Denkmodelle lesen, in denen die Künstlerin Wirklichkeit und Wahrnehmung untersucht. Jorinde Voigt experimentiert innerhalb ihres umfangreichen Werks mit Arbeitsweisen und Materialien, die sie kontinuierlich variiert, kombiniert und weiterentwickelt. Von 2014 bis 2019 war sie Professorin an der AdBK München. Seit Herbst 2019 hat sie eine Professur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg inne.

Wir durften uns mit Jorinde Voigt eingehend über ihren Umgang mit dem Lockdown, ihren choreografischen Blick, die Frequenz von Ereignissen, die Heterogenität der Kunstwelt und Blattgold als Raum für klare Gedanken unterhalten.

Wie erleben Sie diese Zeit des Lockdown? Worüber machen Sie sich Gedanken und was tun Sie, um trotz der Einschränkungen, kreativ zu sein?

Die ersten Wochen waren super anstrengend, weil man nicht wusste, was auf einen zukommt und jeder Tag eine neue Information mit sich brachte, die wiederum auf die Zukunftsperspektive schließen ließ. Ich hab dann sehr kurzfristig meinen Betrieb heruntergefahren und die Verträge und Verpflichtungen weitgehend minimiert, auf ein Zehntel des Sonstigen, und habe angefangen, mich um die Gärten zu kümmern. Da hatte ich einiges zu tun, ich habe mich wochenlang nur mit botanischen Gegebenheiten auseinandergesetzt, gleichzeitig aber auch den Frühling draußen verbracht und mich extrem der Natur ausgesetzt. Diese Art von Sein, das fließt jetzt auch in das kommende Projekt mit ein, das sich auf die Strukturen wie Wachstumsstrukturen verschiedener Baumarten bezieht. Parallel habe ich auch mein Haus aufgeräumt und zwar so intensiv, wie noch nie in meinem Leben. Das hat so eine ganz große Ruhe und Freiheit mit sich gebracht, so dass man seinen ganzen Morast losgeworden ist und jetzt ganz klar wieder über die neuen Vorhaben nachdenken und mit Stringenz verfolgen kann.

Was ist Ihnen in Ihrer Rolle als „Lehrende“, als „Mentorin“ für Student*innen besonders wichtig?

Dass die Studenten im Studium Sicherheit gewinnen, mit ihrer eigenen einzigartigen Logik Ideen zu entwickeln, Sprache zu entwickeln und sich auf sich selbst verlassen können, dass das stimmt was sie da tun. Gleichzeitig ist es mir wichtig, sie so konkret wie möglich darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt, und sie zu autonomen und auf Augenhöhe agierenden Künstlerinnen und Künstlern in den Beruf zu entlassen. Also auch darüber zu sprechen, wie man sich auf die Geschäftswelt der Kunst vorbereitet, seinen eigenen Themen vertraut, und erforscht, wie man diese Themen am besten kommuniziert. Dazu gehört auch, sich historisch damit auseinanderzusetzen, wie andere das gemacht haben, und dann seinen eigenen Weg darin zu finden.

Welche Mentoren, Vorbilder haben Sie persönlich oder auch Ihre künstlerische Arbeit geprägt?

In der Anfangsphase hatte für mich Hanne Darboven sicherlich eine wichtige Vorbildfunktion im Sinne einer eigenständigen Position im Bereich der Notation. Damit über ein Thema zu sprechen, das wir später dann als Internet kennengelernt haben, das ist schon eine unfassbare Leistung. Wenn man durch ihre Ausstellung läuft, ist es ja so, als ob man durch das Internet läuft, also durch Information. Und es gibt eigentlich immer für jedes Thema neue Vorbilder, oder man merkt, dass Dinge, die man kennengelernt hat, wieder in den Vordergrund rücken. Zum Beispiel als ich anfing, mich mit Farben auseinanderzusetzen, wurde plötzlich Rothko total wichtig. Zu verstehen, wie der zu seinen Farben kam, aber auch die Farbfächer anderer Künstler, wie diese entwickelt wurden und wie sie logisch aufgebaut sind. Das ist eine Form der Recherche, um zu sehen, wie es andere gemacht haben, und dann zu verstehen, was man selbst anders macht und warum.

Bei unseren Recherchen zu Ihrer Arbeit ist uns dieser Satz immer wieder begegnet: „Meine Arbeit ist wie Musik.“ Können Sie diesen starken Bezug zur Musik für uns ausführen?

Da ich von der Musik komme, ist für mich Musik eine Art Urstruktur, um die Welt zu verstehen. Also das heißt: Man hat den zeitbasierten Faktor, man hat eine Melodie, man hat einen Rhythmus, man hat einen Klang, man hat eventuell noch eine Erzählung, man hat verschiedene Instrumente, und das alles wird komponiert, also arrangiert, in Bezug zueinander gesetzt, und erzielt dadurch eine bestimmte Aussage. Und eigentlich ist das ja auch vom Leben abzuleiten auf die gleiche Art und Weise. Die Gleichzeitigkeit ist uns das Allernormalste – während wir irgendwo sind, schlägt unser Herz, atmen wir und gleichzeitig ist draußen Wind und es hat 18 Grad und wir hören Geräusche und erinnern uns an Dinge von gestern und entwerfen Vorhaben für die Zukunft, zugleich haben wir Gefühle – und das ist unser Normalzustand. Er ist interdisziplinär, alles ist gleichzeitig vorhanden, was wir später im Wissenschaftlichen in Kategorien unterteilen. Man kann zum Beispiel Rhythmus, wie man ihn auch in der Musik kennt, übertragen auf vieles, auf die Frequenz von Ereignissen, was eine spezifische Information gibt. Die Geschwindigkeit, in der man etwas tut, drückt sich wiederum direkt in der Komposition der Arbeit aus.

Sie begannen Ihre Laufbahn mit einem Studium der Philosophie und Literatur. Das sind Forschungsgebiete, mit denen Sie sich heute noch in Ihren Arbeiten stark auseinandersetzen. Dennoch haben Sie dann an die Universität der Künste gewechselt. Warum?

Zustande kam das durch den Wechsel des Studienorts und ich merkte in den Jahren vorher, dass mir das zu wenig ist, immer nur zu lesen und zu schreiben. Dass die Welt aus viel mehr besteht, und ich wollte unbedingt etwas machen, was auch eine andere Art von Informationen und Sprache zulässt als nur das Geschriebene, und dafür kam eigentlich nur die Kunst infrage. Weil ich während des Philosophiestudiums schon viele Skizzen angefertigt hatte, um diese Denkmodelle zu verstehen, hatte ich damals das als Bewerbungsmappe eingereicht. Ich wurde genommen und es war spannend auszuprobieren, ob die Kunst mir mehr Möglichkeiten bietet, und es war dann so.

Im Vordergrund Ihres Werks steht die Notation. Also es geht um Notieren als Konzept. Könnten Sie uns das bitte bezogen auf die Umsetzung und das Ergebnis vielleicht auch anhand eines Beispiels näher erklären?

Die Notation ist entstanden aus der Fotografie. Weil ich mich dazu entschlossen habe nicht, mehr das Foto zu machen, sondern nur die Gründe aufzuschreiben. Das hat den Anlass gegeben, eigentlich fast in Form eines choreografischen Blicks alle Eigenschaften schriftlich nebeneinander festzuhalten und im gleichen Moment festzustellen, dass man durch diese Dokumentation in der Realität gleichzeitig auch eine Partitur schreibt, die wieder aufführbar ist. Und der zweite interessante Aspekt daran war, dass man nicht mehr in dieser Perspektive gefangen ist von seinem jetzigen Standort, sondern man kann den Standort selbst vervielfachen und damit eine multiperspektivische Ansicht einer Situation kommunizieren, und die lässt sich sogar von oben oder von unten betrachten, imaginär und ganz konkret in der Notation als Potenzial von Realität darstellen.

Formeln und Notizen bergen ja immer auch etwas Mysteriöses in sich. Sie können als Rätsel oder versteckte Botschaften gedeutet werden und Faszination auslösen. Möchten Sie, dass Ihre Werke auch unter diesem Aspekt wahrgenommen werden?

Es gibt zu jeder Arbeit auch eine Liste, die enthält, was da alles benannt ist, und auch in den Datenblättern ist das bis ins Detail kommuniziert, und es bleibt nichts davon ein Geheimnis. Also rein von der Information, die ich gebe, kann man eigentlich alles entschlüsseln. Aber das ist auch ein Vorgang, der der Mustererkennung zuzuordnen ist, dass alles, was Struktur ist, immer erst mal interessant ist. Man guckt hin, sieht ein Muster und will das verstehen. Was dann stattfindet in der Wahrnehmung, ist ein Abgleich mit all jenen Mustern, die man schon einmal gesehen hat, und wenn da etwas auftaucht, das man nicht kennt, dann ist man damit beschäftigt, das zuzuordnen. Das macht eventuell natürlich auch Spaß. Dieses Gefühl von Interesse und Faszination. Wahrscheinlich ist dieses Verhalten sogar auf eine Überlebensstrategie beim Menschen zurückzuführen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt und das ist der, dass sich natürlich gerade im Handschriftlichen viel mehr mit einschreibt, denn natürlich auch die Art und Weise, wie geschrieben wird, ist Information über den Prozess, in dem die Schrift entstanden ist, und der ist sehr persönlich und sehr offenlegend, sehr ehrlich. Man kann da nicht lügen. Man kann nicht nur so tun, als ob man schreibt, denn dann schreibt sich das in die Schrift mit ein. Das Medium kann nicht lügen. Natürlich ist das Individuelle in seiner gesamten Komplexität nicht nur in einem Wort kommuniziert, sondern als Atmosphäre, was in einem komplexen Vorgang wieder entschlüsselt werden kann. Kommt darauf an, wie viel Erfahrung man damit hat, dann kann man es deuten. Das ist auch interessant an der handschriftlichen Notation, dass diese Information immer Teil der direkt genannten Informationen und untrennbar mit diesen verbunden ist.

Sie arbeiten gerne an Themen, und das Medium kann sich dann dem Thema entsprechend ändern. Wie lange arbeiten Sie in der Regel an einem Thema – und arbeiten Sie auch parallel an mehreren Themen?

Es gibt immer mehrere Themen gleichzeitig, eines davon steht aber im Vordergrund. Manche dauern vier Wochen, manche vier oder acht Jahre, manche sind permanent vorhanden. Die Themen selbst entwickeln sich auch. Das gleiche Thema kann unterschiedliche Gesichter annehmen.

Unserer Meinung nach fordern Sie den Betrachter Ihrer Werke ziemlich heraus. Vor allem fordern Sie ihn intellektuell. Würden Sie das bestätigen oder sind Sie da anderer Meinung?

Das habe ich noch nie so gehört. Wie Sie das formulieren, finde ich aber gut. Jeder kann die Dinge ja nur so wahrnehmen, wie es in einem selbst abgelegt ist, und ob das nun intellektuell ist oder auch nicht, ist ja eigentlich egal, oder?

Ja, sicher, dem stimmen wir zu. Sie arbeiten auch häufig mit Gold. Gold wird seit Jahrtausenden für rituelle Gegenstände und Schmuck sowie als Zahlungsmittel genutzt. Was assoziieren Sie mit diesem Element bzw. welche Rolle spielt es in Ihren Arbeiten?

Ich persönlich hatte mit Gold eigentlich nie viel zu tun, ich trage auch beispielswiese keinen Schmuck. Ich bin auch nicht in einem religiösen Kontext großgeworden, wo das vielleicht sehr präsent gewesen wäre. Für mich kam Gold zustande durch die Auseinandersetzung mir Arthur Schopenhauer und dem Versuch, das Philosophische an sich in eine Darstellungsform zu bringen, die möglichst viele Aspekte des Philosophischen aufnimmt. Das waren Arbeiten mit Bleistift und Blattgold. Jener Bereich, der von der skizzierten Idee nach ihren Aphorismen am klarsten stehen blieb bzw. bei mir zu einem klaren Gedanken führte, habe ich mit Blattgold belegt. Und zwar anhand eines Verfahrens, das eine ganz scharfe Außenkante bildete. Es geht darum, dass es einen ganz klar gesetzten Raum gibt, für den eine bestimmte Gültigkeit besteht und gleichzeitig aber keine Möglichkeit vorhanden ist, diesen immer auf die gleiche Art zu sehen, weil das Gold selbst ja aus jedem Blickwinkel anders reflektiert. Das fand ich einen guten Aspekt in Bezug auf die Philosophie, und dadurch hatte ich mir das Arbeiten mit diesem Blattgold angeeignet und beibehalten.

Welche Werte stehen für Sie und Ihre Generation von Künstler*innen im Vordergrund?

Als Künstler arbeitet man ja daran, indem man seinen offensten und persönlichsten Beitrag von sich gibt, zu hinterfragen: Was ist das eigentlich für eine Situation, in der man lebt, und was macht das mit einem? Was passiert eigentlich zwischen dem, welche Geschichte einem erzählt wird, und wie man es dann tatsächlich erlebt. Es geht darum, mit seinem gesamten Einsatz das Potenzial der Realität sichtbar zu machen, auch durchzuspielen, und es geht dabei für mich vor allem um die Heterogenität. Ich finde es extrem wichtig, dass es viele verschiedene Künstler gleichzeitig gibt, die eben durch ihre Unterschiedlichkeit auch die unterschiedlichen Möglichkeiten des Seins zeigen können. Und in dem Beruf diskutiert man natürlich, dass man das äußert, was einem in dieser kulturellen Situation passiert. Das heißt, man findet Sprachen dafür, auch Sprachen, die es noch nicht gibt, um über das zu sprechen, was einem widerfährt, aber auch das, was einem als Generation passiert, denn man ist ja nie nur man selbst, sondern auch ein Teil der anderen.

Denken Sie persönlich, es wird nach dieser globalen Pandemie zu einem Wertewandel kommen? Auch bezogen auf die Kunst und ihre Akteure?

Was ich mir jedenfalls erhoffe, ist, dass die Zukunft etwas entschleunigter wird. Ich finde es gut, dass es diese Phase gab, wo man grundsätzlich über alles nachdenken konnte und das Gewohnte total verlassen musste. Plötzlich zurückgeworfen zu sein und sich wieder auf sein intaktes Immunsystem zu verlassen. Das betrifft ja eher die Gesundheitsindustrie, aber ich finde es interessant. Wenn man gesundheitliche Beschwerden hat, geht man in irgendeine Institution und sagt den Zuständigen: „Macht mal, dass der Schmerz weniger wird.“ Bei diesem Virus geht das nicht. Jeder übernimmt diese totale Selbstverantwortung für das, was einem passiert, und das ist ja im Prinzip eine gute Sache. Ich fände auch gut, wenn das in Bezug auf Gesundheit beibehalten wird. Zudem war es auch spannend zu beobachten, dass im Zuge der Pandemie plötzlich Kunst keinen mehr interessiert hat. Kunst wurde fast etwas Amoralisches – also nach dem Motto: Wie kann man jetzt Kunst kaufen, wenn man zugleich 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt? Gleichzeitig war es für mich sehr schmerzhaft, so lange auf Kultur verzichten zu müssen. Da hat einem ja tatsächlich was Wichtiges gefehlt, also diese kollektive Auseinandersetzung damit, was mit uns gerade passiert. Ich bin gespannt, wie sich die Diskussionen darüber entwickeln werden.

Derzeit läuft Ihre Ausstellung in der Galerie König. Woran arbeiten Sie gerade? Stehen weitere Ausstellungsprojekte an?

Die nächsten Ausstellungsprojekte finden im Kunsthistorischen Museum in Wien, im Oktober, und im Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique in Brüssel statt. Beide zu Beethoven – eine mit einer existierenden Arbeit zu Beethoven, den 32 Klaviersonaten, und die in Brüssel zu einer neuen Arbeit, die ich aber noch nicht gemacht habe. Ansonsten entwickle ich gerade die Arbeit weiter, die auch bei König hing, also diese Mobiles aus Messing, und zwar so, dass das Skulpturen für den Außenbereich werden. Es läuft auch gerade meine Solo-Show in New York bei David Nolan, aber die hat es leider nicht mehr geschafft zu eröffnen und jetzt wird man sehen, wann es möglich ist. So lange bleibt dort mal alles hängen.