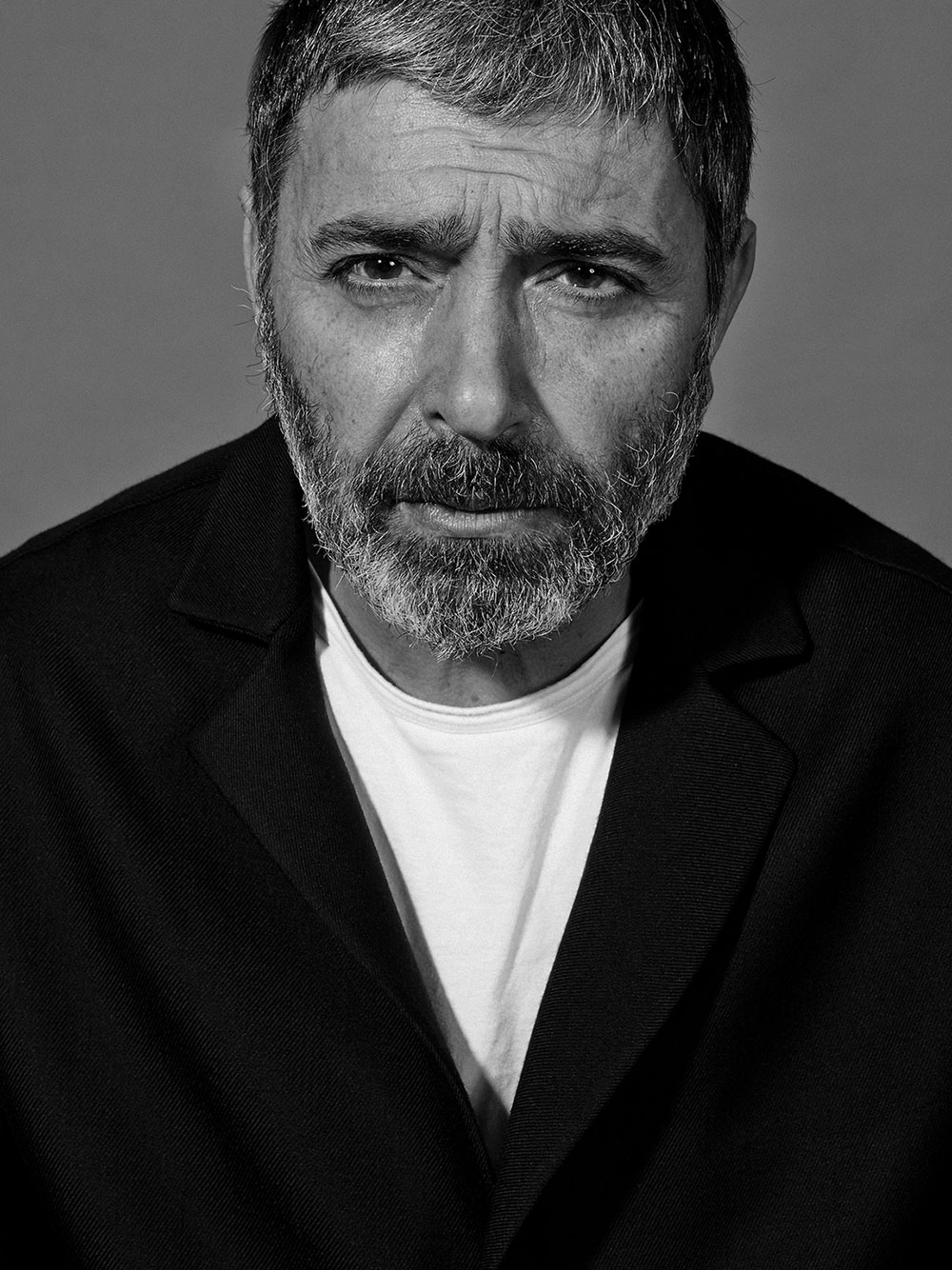

Mustafa Sabbagh

Er lässt seinen Blick nie an den allseits bekannten Orten verweilen, er sucht lieber die hinterste Linie, die am Horizont eingraviert ist. Er hinterfragt Dunkelheit und Licht, Orientierungslosigkeit und Unwohlsein, ethnische und sexuelle Vielfalt, Bewusstes und Unbewusstes. Das Repertoire von Mustafa Sabbagh (Amman, Jordanien, 1961) ist facettenreich und entwickelt sich zu einer komplexen Handlung: Die Malerei der Anfänge, der lange Weg der Fotografie, Installationen, Videos und schließlich die tastbare, materielle Erfahrung der Skulpturen. Verschiedenartige Verse eines regelrechten poetischen Akts, das Ergebnis eines unaufhaltsamen Flusses kreativer Energie, der sich in ein Zeichen verwandeln kann, ein Zeichen, das sich selbst durchdringt, eine nomadische Spur, die sich weigert, in einem vorher festgelegten Alphabet kristallisiert zu bleiben.

Er ist in einer kultivierten und aufgeschlossenen Familie geboren und aufgewachsen, „und dies ist das größte Privileg, nicht mit Geld geboren zu werden“ – so bekennt er. Von Anfang an ist er gezwungen, verschiedene Welten nebeneinander bestehen zu lassen: die des palästinensischen Vaters, der bereits Anfang der sechziger Jahre zeitgenössische Kunst sammelte, und die seiner Mutter, die aus Italien stammt. Eine Begegnung ungleicher Kulturen, die ihn dazu drängen, den Konflikt als Impulsgeber und nicht nur als negativen Wegbegleiter zu begreifen. Die den Weg einer künstlerischen Karriere markieren, die sich immer auf den Moment der Eröffnung ausrichtet, auf einen Akt der Transparenz, der dem Bild ermöglicht, sich von der umschließenden Hülle zu befreien und in seiner gesamten Ausdruckskraft zu entfalten. Nach seinem Architekturstudium an der IUAV in Venedig gilt Sabbagh heute als eine der maßgeblichsten Stimmen auf dem Gebiet der zeitgenössischen Fotografie. Er zog nach London, wo er an der Seite des großen amerikanischen Fotografen und Porträtisten Richard Avedon als dessen Assistent arbeitete, und wurde Dozent am Central Saint Martins College of Art and Design. Die Fotografie ist jedoch eher eine Komplizenschaftsvereinbarung, die ihre Wurzeln weit in der Vergangenheit hat, in der Kindheit, in jenem impulsiven und spontanen Kind, das die Polaroid-Technik als eine Form des Spiels erlebte. Diese kindliche Liebe hat sich im Laufe der Jahre in eine anhaltende Leidenschaft verwandelt und auch im Erwachsenenleben nicht nachgelassen. Sie geht auch durch den Einfluss anderer Belange, durch ein gewisses Rationalisierungsbedürfnis nicht verloren. Was bleibt, ist eine freie Form, die Bilder erzeugt, obwohl sie in ihrer sensorischen Qualität erweitert wurde; Bilder, in denen sich eine lebendige Energie und Kraft verdichtet, die niemals von der Verwendung von Körpern, von dem Adrenalin, das sie ausstrahlen, von Eros und von ihrem vollen Bewusstsein getrennt sind.

Wenn der Untertext diese Dringlichkeit nach Freiheit ist, dann registriert die Überlieferung der frühen Fotografie – der Modefotografie, die ihn international bekannt gemacht hat – sofort ihre Ungeduld mit bestimmten vorherrschenden Dogmen. Er lehnt die Abflachung im Umkreis des Gewohnten ab, experimentiert das Unbekannte, geht „andere“ Wege. Er versucht, den Abstand zwischen dem goldenen Käfig der Modewelt und dem sich wandelnden Umkreis der realen Welt zu verkürzen und so die Enge in einer Sprache aus Homologationen und Abstraktionen zu vermeiden. „Ich erinnere mich, dass ich damals ständig mit den Redakteurinnen zu kämpfen hatte, weil ich ihnen erklären musste, dass die Welt in jenem Abschnitt der Geschichte – also in den Neunzigerjahren – viel weiter entwickelt war, als sie dachten. Am Ende war nicht ich derjenige, der die Mode aufgegeben hat, es war einfach so, dass sich die Mode aus meinen Gedanken entfernte. Denn diese Art der Fotografie ist leider nur noch ein funktionales Werkzeug für den Verkauf. Ich respektiere das, aber ich möchte nicht daran teilhaben.“ Seine künstlerische Suche wendet sich ab 2012 einer beispiellosen expressiven und kommunikativen Welt zu. Es ist das hartnäckige Schwarz der berühmten Fotoserie Onore al Nero [2015]: das Schwarz, das zur völlig absoluten Intensivierung tendiert, bei der die Oberfläche scheinbar von tellurischen Schwingungen, reißenden Schüben und Kräften mit fließendem Charakter durchzogen wird. Wo Menschen diejenigen sind, von denen Platon sagte: die Beine und der Hals in Ketten gezwängt, in einer unterirdischen Wohnung in Form einer Höhle, die den Zugang zum Licht geöffnet hat; fern von ihnen, darüber und dahinter, leuchtet ein Feuerschein.

„Die Arbeit mit Schwarz entspringt eigentlich dem Mythos von Platons Höhle. Wenn du nicht selbst in der Höhle bist, hast du nicht die Möglichkeit, das Licht zu sehen, denn wenn du in das Licht eintauchst, ist alles, was du siehst, nur die Dunkelheit. Deshalb mache ich lieber das Gegenteil: Ich ziehe eine helle Perspektive vor, keine dunkle Perspektive. In Wirklichkeit ist das mit Schwarz eine sehr realistische Arbeit; ich würde sie sogar als calvinistisch bezeichnen. Und außerdem ist Schwarz eine magische Farbe, eine Magie, über die ich gar nicht nachdenken möchte.“

In der Enthüllung dieser Intensität, in der Dichtheit des Schwarzen, offenbart sich die Intensität der Schönheit auch als eine Art ästhetischer „Gegenkanon“, der sich von Kontrasten und Tränen, von Unruhe und Metamorphose, von Wunden und gezeichneter Haut ernährt. Denn für Sabbagh besteht Schönheit nicht aus Zahlen oder Maßen oder gar festen Regeln. Wahre Schönheit, nicht nur die körperliche, sondern auch die intellektuelle und im weiteren Sinne die einer Gesellschaft, verletzt und ist unangenehm; sie ist ein störendes Element, weil sie Kontamination, Aggregation, Abenteuer und Reibung ist. Sie ist der Austausch von Gerüchen und Schweiß. Sie ist eine Haut, deren Linien nicht mit Tinte, sondern mit Leben gezeichnet sind. Sie ist im Grunde eine Unvollkommenheit.

Aber sie ist auch Unschuld, die von Candido [2016], des Kindes, das in seiner Brust ein reines Herz verwahrt, das noch nicht von der Barbarei des Gewissens verunreinigt wurde. Schönheit ist auch in seinen Händen verborgen, unabhängig davon, womit sie befleckt wurden, mit Tempera oder Grausamkeiten; sie ist verborgen in dem Kind, das kein Schuldgefühl kennt. „Ich bin für die Serie Onore al Nero bekannt, aber in Wirklichkeit ist für mich Candido eine durchschlagende Arbeit. Eine Metapher, die Darstellung der reinen Unschuld. Das Kind steht für alles, was unbewusst weh tun kann, ohne sich darüber klar zu werden. Das ist die Bedeutung dieser Arbeit.“ Die Bilder, die Schönheit porträtieren, werden in Sabbaghs Poetik lebendig: in den vielfältigen Nuancen des Menschen, der in seiner Gesamtheit, in seiner Komplexität verstanden wird.

Sie vermehren sich, wobei sie überfließen und die Vision eines Künstlers nähren, dessen visuelle Grammatik sogar in der Lage ist, Ästhetik und Ethik zu vermischen. Die 30 Tafeln, aus denen das Projekt Made in Italy© – Handle with care [2015] besteht und das von der ständigen Sammlung zeitgenössischer Kunst des Museums MAXXI in Rom erworben wurde, zeigen italienische Jugendliche, die Kinder von Italienern sind, zusammen mit italienischen Jugendlichen, die Einwandererkinder und eingewanderte Kinder Italiens sind. Die Vermarktung einer geringerwertigen Menschheit – die George Orwell „Unpeople“ nennt – vor dem Hintergrund der horizontalen Linie der Adria. Sie tragen Hosen, die selbst für diese Körper von Heldenkindern zu groß sind. Sie stehen am Ufer, dort an der fließenden Grenze, die die Dinge vom Rande der Dinge trennt. Jedes Kind hat sein eigenes Etikett, das die individuellen Merkmale auflistet und uns daran erinnert, dass das einzig wirklich verwertbare Produkt eine Zukunft der Integration ist. „Ich habe über das Thema der italienischen Exzellenzen nachgedacht und neben den drei Fs, Fashion – Food – Furniture, die in die ganze Welt exportiert wurden, auch über eine vierte nachgedacht, die repräsentativ für Kinder ist, nämlich die Zukunft. Das soll keine soziale Arbeit sein, denn die ausdrücklich sozialen Arbeiten gefallen mir nicht.

Mich interessierte eher die künstlerische Geste, Heranwachsende als Träger eines neuen Wertes: des Reichtums in der Vielfalt.“ Neben der Öffnung zur Zukunft ist sicherlich auch die Experimentierfreudigkeit die mächtigste Eigenschaft dieses Künstlers, der in seinem jüngsten multimedialen Installationsprojekt MKUltra [2019] eine lebhafte Wechselwirkung zwischen verschiedenen Ausdrucksweisen hervorhebt. Durch die künstlerische Geste sucht die Form die Bestätigung der Subjektivität innerhalb einer Vervielfältigung von kranken Gesichtern, Verletzungen der Identität, post-humanen Reliquien und Brüchen. Ausgangspunkte, die, wie bei dem von Barthes schriftlich identifizierten Nullgrad, denjenigen Nullgrad repräsentieren, den Sabbagh für die Kultur verfolgt und katalogisiert. Eine Gehirnwäsche, ausgelöst durch einen stummen Exorzismus, der zwischen Fotografie, Skulptur und Video eingezwängt ist, der Alter und Identität verödet, indem Merkmale verbrannt, Gesichter bombardiert, Blicke zerstört, Menschen und ihre Projektionen in unmögliche Raum-Zeit-Korrespondenzen gebracht werden, wobei jedoch bei näherer Betrachtung klar wird, dass sie noch nie dermaßen real waren. Alles hat bei Sabbagh nur den einzigen Zweck: niemals den Gedanken zu entschärfen.

Die Kunst von Mustafa Sabbagh ist wie eine Schießscharte in der Welt, aus der eine Vielzahl von Ausdrucksformen der Liebe hervorkommt, die sich auf kreisende Bewegungen stützen, die immer um dieselben Anziehungspunkte herum aufgebaut sind: Unschuld und Sünde, Eros und Thanatos, Gut und Böse, Positives und Negatives.

Ein grenzenloses Gebiet, in dem sich Extreme anziehen, koexistieren und zu einer einheitlichen Beziehung einladen. Ein Vorgang der Vereinigung von Gegensätzen. Ein Versuch, die Dichotomie zwischen Gegensätzen wieder zusammenzubringen.