Sich mit Traudel Pichlers Werk zu beschäftigen, bedeutet eine Zeitreise zu beginnen. Die 1960er Jahre: Österreich liegt nach den Wirrnissen der Kriegs- und Nachkriegsjahre im Dämmerschlaf. Sittsam gekleidete Bürger genießen einen ersten Aufschwung, Eigenheime werden mit genormten Massenprodukten ausstaffiert, die Ehe ist für viele Frauen ein sicherer Hafen. The Beatles und The Rolling Stones spalten die Gemüter, ansonsten ist es hierzulande still.

Die Kultur bedient den Geschmack der aufsteigenden Mittelschicht. Die Kunst orientiert sich schüchtern an Internationalem: Paris ist der Sehnsuchtsort Vieler, Wenige blicken nach New York. Avantgarde entsteht im Keller und führt bestenfalls zum Skandal. Nur wenige Galerien bieten Interessierten eine Plattform. 1962 öffnet das Museum des 20. Jahrhunderts in Wien und setzt damit ein wichtiges Zeichen.

In diesem Umfeld malt Traudel Pichler ein Selbstporträt (WVZ 006). Es entsteht während ihrer Studienzeit an der Akademie der bildenden Künste Wien, wo die gebürtige Deutsche – nach einigen Semestern an der Kunsthochschule Karlsruhe – ab 1961 bei Professor Christian Ludwig Martin und seinem Assistenten und späteren Nachfolger Maximilian Melcher in der Meisterklasse für Grafik studiert. Die malerische Manier ist traditionell: Dunkle Farben, ein toniges Kolorit, eine klassische Darstellung der Figur. Die Art der Präsentation hingegen bezeichnend: Traudel Pichler zeigt sich als junge selbstbewusste Frau, die die Betrachter herausfordernd ansieht. Wen möchte sie mit ihrem Blick treffen? Traudel Pichler ist eine Person klarer Entschlüsse. So nimmt sie rasch die österreichische Staatsbürgerschaft an, und kehrt damit in das Geburtsland ihres Vaters zurück. Ihre Karriere bleibt in den folgenden Jahren eng mit der Akademie verbunden. 1969 nimmt sie einen Lehrauftrag an der Akademie an, der 1972 in eine Stelle als ordentliche Assistentin für Grafik und Malerei mündet und für sie zeitlebens Freude und Berufung bedeutet.

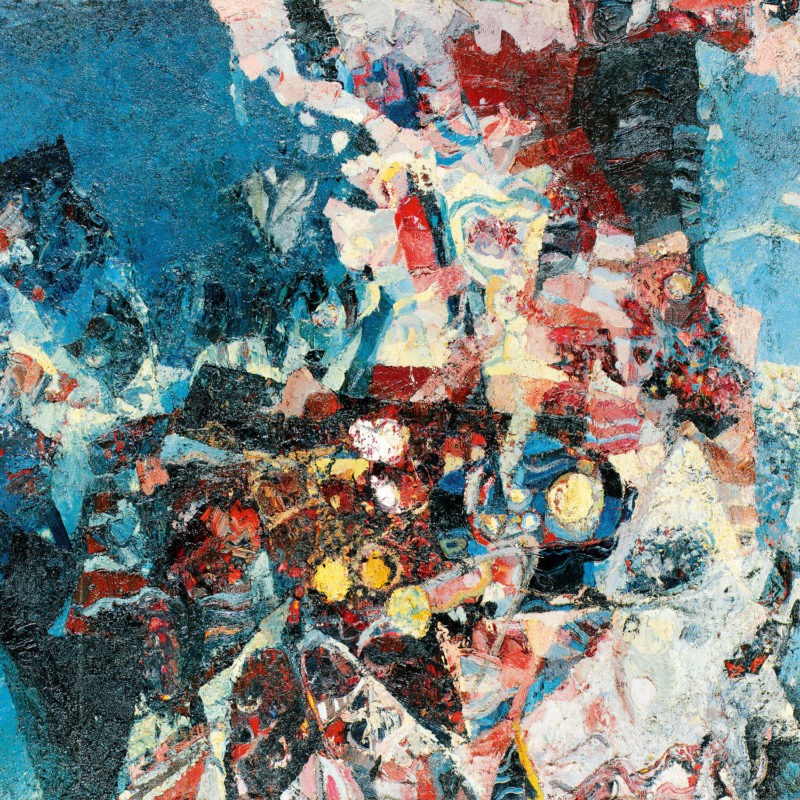

Auch in ihrer Malerei geht Traudel Pichler einen konsequenten Weg. In den 1970er-Jahren explodiert ihre Farbpalette. In einem offenen Duktus entwickelt sich ein Feuerwerk von Farben in allen Tönen des Spektrums. Zu einem Hauptwerk dieser Zeit zählt eine unbetitelte Leinwand (WVZ 074), die zwischen 1972 und 1974 entstand. Ein malerisches Gemenge von saftigem Gelb, deftigem Orange und tiefem Rot verliert sich dabei in einem sattblauen Hintergrund mit grünen Farbtupfern. Das Motiv bleibt im Ungewissen, ist Figur, ist Landschaft oder Abstraktion. Doch bricht sie diese Motive in ihre Möglichkeiten auf. Die Werke verharren unbetitelt in einem Zwischenstatus. Es scheint, als habe sich die junge Frau aus ihrem klassischen Korsett befreit und in der Farbe ihr Gewand gefunden, ein Gewand, mit dem sie neuerlich den Blick des Betrachters provoziert. Der stellt sich wieder eine Frage: Was beschreibt die Künstlerin mit dieser Farbexplosion?

1974 wird die Arbeit bei einer Ausstellung in der Wiener Secession gezeigt, eine der wichtigsten Ausstellungen Traudel Pichlers. Im selben Jahr erwirbt sie einen alten Pfarrhof in Ziersdorf: Traudel Pichler hat sich künstlerisch und persönlich emanzipiert. In ihrem Weg spiegelt sich das Zeitgeschehen, wird die Rolle der Frau nun zusehend diskutiert und mit der aufkommenden Frauenbewegung verschieben sich die Stand-punkte. Auch in der Kunstszene demonstriert eine neue Generation ihr Aufbegehren, mit Künstlerinnen wie Valie Export oder der Malerin, Galeristin und Aktivistin Christa Hauer wird ein tradiertes Rollenbild verweigert. Doch Traudel Pichler agiert abseits dieser aktuellen Fragen im Alleingang. Gunter Damisch, der von 1977 bis 1982 in der Klasse Melchers unter der Assistenz von Traudel Pichler studierte und die Klasse später übernahm, erzählt, dass sie gegen gängige Konventionen alleine in einem Haus am Land lebte und viel Wert auf eine autarke Atmosphäre legte. Auch ihre Beziehung zu Maximilian Melcher wirkte sich prägend für ihre Situation aus, doch hatte sie Schwierigkeiten für sich wahrgenommen zu werden. »Ich beschreibe Ihnen die Traudel einmal«, sagt Gunter Damisch: »Man hatte das Gefühl ein Mensch ruht in sich, verzichtetet gerne auf modisch-gesellschaftliche Zusammenhänge. […] Wenn Sie Traudel zum Beispiel im Sommer getroffen haben, dann haben Sie eine Frau kennengelernt, die in der Regel lässige Lederschlapfen angehabt hat, prinzipiell nie einen Rock, immer eine Jeans, blaues Hemd, […] fesch, locker. Sie hat das Haar ganz lang gehabt, aber nie offen getragen. Sie ist aus Prinzip nur Porsche gefahren.« Traudel Pichler wird mit dieser Erzählung zu einer schillernden Figur. Der Funken, der in ihrem ersten Selbstporträt anschlägt, hat nun Feuer entfacht.

Für ihre Malerei bedeutet diese Position nicht, dass sie Traditionen verweigert. Sie ist der historischen Form treu. Das zeigt sich in ihren Ausgangspunkten: die Landschaft, das Stillleben, der Mensch. Zwischen 1979 und 1981 verdichtet sich die Farbe dabei zum Material. Pastos und körperlich tritt sie dem Betrachter entgegen (WVZ 337). Man kann die Wucht des Farbauftrages förmlich spüren, so als wolle sie sagen: Hier bin ich, das ist mein Standpunkt. »Es ging ihr immer um die Mittel der Farbe«, erklärt Franz Kaindl, langjähriger Wegbegleiter. Hans Kruckengasse, selbst Maler und Kollege, hält fest: »Sie war die geborene Malerin« und »sie malte von der Farbe aus.«

Traudel Pichler positionierte sich mit dieser künstlerischen Haltung im Umfeld der Neuen Malerei, wie sie im Österreich der 1980er Jahre diskutiert wurde. Dass sie – anders als die junge Generation – dabei zu einer besonderen Interpretation des Gegenstandes kam, zeigen Gemälde wie ein Stillleben (WVZ 280), entstanden zwischen 1982 und 1985. Es gleicht mehr einem Farbenrausch, in dem sich die Früchte zum Feuer-knoten ballen und die Tischdecke zum farbigen Kraftakt faltet als ein stilles Arrangement von Früchten.

Als ein Zeichen ihrer unvermittelten Energie kann auch der Ankauf des vom Abriss bedrohten Ziersdorfer Schulhauses aus 1795 gesehen werden, das sie in ein Atelier mit Ausstellungsräumen umwandelt. Hier hat sie nun eine abgeschiedene Sphäre der Konzentration geschaffen. In dieser Spätphase löst sich der Bezug zum Gesehenen auch immer mehr auf. Ihre großformatigen Leinwände zeigen nun einen virtuosen Farbgebrauch zwischen koloristischer und haptischer Wirkung, wie das in Rot aufleuchtende Gemälde »Ohne Titel« (WVZ 374) 1996–2002. Trotz der Bezüge zum aktuellen Kunstdiskurs, der sich auch durch ihre Lehrtätigkeit zu einem wichtigen Motor entwickelte, bleibt Traudel Pichler mit ihrer Malerei in einer singulären Position zwischen Tradition und Gegenwart. »Sie war eine Persönlichkeit, die sich herausnimmt wie sie leben möchte«, hat sich Gunter Damisch erinnert. Dies gilt auch für ihre Malerei.

Alle Zitate aus: Hainz, Pichler, Voggeneder (Hg.), Traudel Pichler.

Mit der Farbe philosophieren, (Hg.) Wien 2009