Martina von Meyenburg

Jede Kunst − die Dichtung, die Musik, auch die der Bilder und räumlichen Objekte − möchte etwas sagen, was nicht mehr zu sagen ist. Nicht zufällig findet Adorno im unlesbaren Jetzt des Feuerwerks, was Kunst insgesamt charakterisiert: „Prototypisch für die Kunstwerke ist das Phänomen des Feuerwerks, das um seiner Flüchtigkeit willen und als leere Unterhaltung kaum des theoretischen Blicks gewürdigt wurde.“ Am Feuerwerk zeige sich, was Kunst von allem exakt Berechenbaren unterscheidet: „Empirisch Erscheinendes (aber zugleich) befreit von der Last der Empirie (zu sein), Himmelszeichen und hergestellt in eins, Menetekel, aufblitzende und vergehende Schrift, die doch nicht ihrer Bedeutung nach sich lesen lässt.“

Martina von Meyenburg ist eine Künstlerin des vermeintlich Unscheinbaren.

Kunst – wenn sie Kunst und nicht bloß Plaudern ist – erzeugt auf vielfältige und stets überraschende Weise einen plötzlichen Überschuss von Einsicht und Gefühl, der uns daran erinnert, dass Menschen mehr sind als eine komplizierte Maschinerie winziger Dinge, beherrscht vom strengen Gesetz physikalischer Grundkräfte. Nur darum, weil wir keine Hirncomputer sind, kann uns im Kunstwerk ein Wissen und Empfinden entstehen, das ebenso zur Sprache kommen möchte, wie es auf allzu genaue Sätze nicht zu bringen ist. „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, lautet der berühmte Schlusssatz von Wittgensteins „Tractat“. Das stimmt, wenn es darum geht, die Welt im Korsett eindeutig überprüfbarer Feststellungen zu erfassen. Es stimmt nicht, wenn wir zu sagen haben, weshalb etwas ästhetisch Erfahrbares unseren Geist berührt und wir zu begreifen suchen, was uns ergriffen hat. Soviel als Einleitung zum besonderen Werk einer Künstlerin, das bewusst auf verbale Aneignung drängt − und das ohne Scheu einem wohlbekannten Normalgestus der modernen Kunstkritik widerspricht. Es ist doch so: Je mehr narrative Energie von einem Kunstobjekt entfesselt wird, umso verdächtiger wird es für viele Zeitgenossen. Denn die wesentliche Erfahrung der Kunst [zumal der bildenden] habe unzweifelhaft jenseits sprachlicher Erläuterung zu liegen, als wortlos-kinetische Erschütterung und Betroffenheit durch den Impuls unmittelbar sinnlicher Formate.

Denn „was man sieht, lässt sich zwar in Worte umsetzen, [aber] das, was empfunden wird, [kann doch nur] auf einer Stufe eintreten, die der Sprache vorausgeht oder gar außerhalb von ihr liegt.“ Im Vokabular der Kritik ist gute Kunst dann allein dies, was einfach da ist: sachlich präzis beschreibbar, doch von wortloser Transparenz und so pur wie ein Quadrat. − Vielleicht übertreibe ich. Unstrittig ist aber, dass assoziativer Reichtum und Interpretierbarkeit in der heutigen Kunstwelt nicht unbedingt als Kriterien wünschenswerter Kunsturteile kursieren. Dennoch sind es diese Qualitäten, die das Werk der Künstlerin Martina von Meyenburg bemerkenswert eigenständig und ausstrahlungsstark machen.

Wichtig sind die Titel. Nicht nur beim Werk „Paleness and Bloom. Pleasure and Gloom“. Denn Titel sind das deutlichste Zeichen Meyenburgs für ihre intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, aus und in der die Arbeit entstanden ist. Freilich: Kein Kunstwerk gelingt, wenn es nur Ausdruck von Reflexion und rationaler Absicht wäre. Deshalb ein Blick auf die Sache selbst: Schuppenhaut überspannt eine Mauer, will alle Wände den ganzen Raum überziehen. Vom Boden aus wuchert die Rinde aus einst weißen, in sich geschlossenen textilen Ornamenten; scheint sich – allmählich gelblich werdend – über das Innere des eigenen Gehäuses auszudehnen, langsam, stetig, unerbittlich. So sieht es aus, denn obwohl das Gewebe erstarrt ist und steif, verbreitet es die merkwürdige Empfindung untoter Vitalität. Vom Grund her entwächst sie den noch nicht verblichenen filigranen Mustern, den gestickten Spitzendekos, Klöppeleien, unzähligen Häkeldeckchen, aus denen die heimlich unheimliche Installation zusammengesetzt ist: grandiose Vergeblichkeit nutzlos gewordener Lebensintensitäten, die noch einmal Dasein gewinnt. Zur Erklärung des Titels verweist Meyenburg auf eine Strophe des Gedichts „A Character“ des englischen Romantikers William Wordsworth. Es evoziert die Ambivalenz alles Menschlichen am Beispiel des Gesichts: „I marvel how nature could ever find space / For so many strange contrasts in one human face:/There’s thought and no thought, and there’s paleness and bloom/And bustle and sluggishness, pleasure and gloom.“ Blässe und Blüte, Freude und Trübsinn, erstickte Hoffnung und beharrliche Tatkraft, Einsperrung in Muster unversiegter Variationslust, erblindender Lebensmut und trotzige Wiederholung nicht erschöpfter Erneuerungskraft, Bescheidung und dieses Immerweiter- über-jede-Grenze-hinaus… − die Gegensatzpaare und Widersprüche menschlicher, nicht nur weiblicher Existenzvollzüge und Daseinslast assoziieren sich wie von selbst der Wahrnehmung und dem ästhetisch nachspürenden Erfahren, das Meyenburgs Installation der betrachtenden Aufmerksamkeit erweckt. Je mehr man eingeht auf die Détails dessen, was man sieht, desto mehr Sinnmöglichkeiten werden wach: eine verborgene Gegenwart und die vertraute Dissonanz vergilbter Mühen, die dennoch nie ganz sinnlos waren.

Sie erneuern sich in den scheinbar ganz und gar wertlosen Dokumenten einer Alltagsarchäologie, die uns unsere eigene Wahrheit ins Gedächtnis ruft – und das große Versprechen der Kunst, in den Herzen der Menschen das Gefühl einer unausweichlichen Solidarität wachzurufen, das Gefühl „unserer dunkeln Herkunft, in Plackerei, Freude und Hoffnung, in der Ungewissheit des Schicksals, welche die Menschen miteinander und die ganze Menschheit mit der sichtbaren Welt verbindet.“

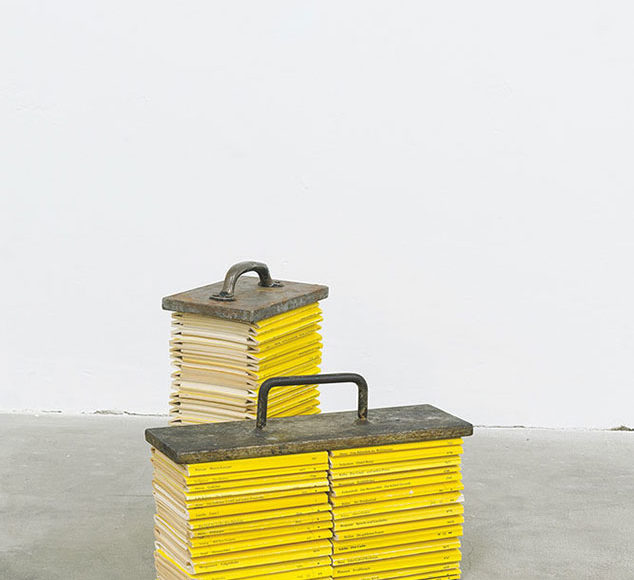

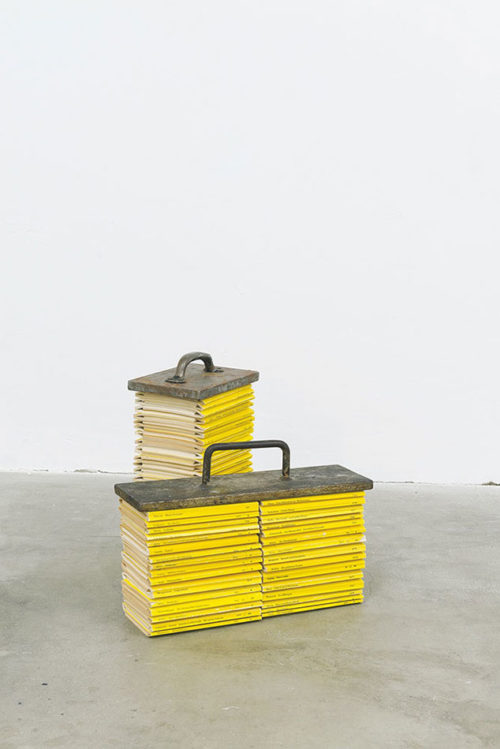

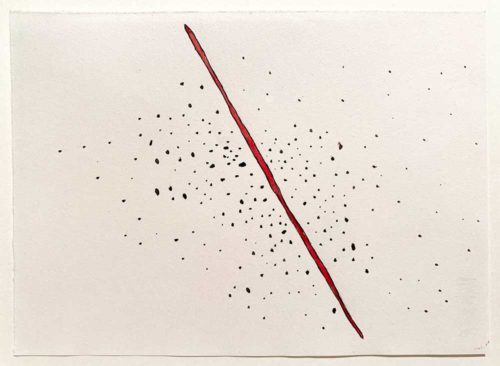

Den Werkstoff für ihre Installationen findet sie in abgelegten Gebrauchsdingen, auf Flohmärkten, in Pfandhäusern und Brockenstuben. Mit dem Gespür der sensiblen Seelenleserin vernimmt sie im Schweigen weggeworfener Sachen ein vielstimmiges Murmeln, Hüsteln und Pochen, das – wie die Signale eines verdrängten Unbewussten – den Lärm und die Aufgeregtheit der gewöhnlichen Wachwelt durchdringt. „I am drawn to the idea of objects having a sort of soul – one that can be traced by examining the usage, context and mere presence of an object in time and space.“ Was das heißt oder besser: auf welche Weise von Meyenburg Dinge − so anregend wie schmerzhaft genau − ihre Wahrheiten aussagen lässt, zeigen Arbeiten wie „Zwietracht“, „In Reih und Glied“, „Many a Blade“ oder „For all I know“, um vier besonders klare Beispiele zu nennen. Jede dieser dreidimensionalen Konfigurationen beweist die kompositorische Kraft einer treffsicheren künstlerischen Idee, die aus Tauen, Spitzhacken und Beilen, Reclambändchen, Gewichtplatten, Sägeblättern und einem vergriffenen Band von Texten C.G. Jungs unverwechselbare Bildwerke zu schaffen vermag, die „viel zu denken geben“ − so Immanuel Kant über ein Kennzeichen gelingender ästhetischer Produktion −, doch auf einen einzigen Gedanken niemals zu reduzieren sind.Neben den Objektinstallationen gehören Zeichnungen − und ebenso Fotografien – zu Meyenburgs OEuvre. Während sich die dreidimensionalen Arbeiten narrativer Rezeption nicht verweigern, sind die Zeichnungen näher an Stimmungen, die eher musikalisch als mit Begriffen zu charakterisieren sind. Sie entziehen sich mit gelassener Selbstverständlichkeit der ausführlichen Interpretation und bleiben einem doch so nah wie eine Traumgestalt, die man am Morgen nicht mehr aus dem Kopf bringt, rätselhaft und nachhaltig zugleich. „Caught in a balloon“ zum Beispiel besitzt die gleiche surreale Insistenz, die die kaum entschlüsselbaren, aber unvergesslichen Bilderfindungen René Magrittes haben, die uns wecken, nicht einschläfern wollen.

Die Kraft und innere Spannung, aber ebenso die Eleganz und humane Nachdenklichkeit, die Martina von Meyenburgs Arbeiten auszeichnen, bezeugen eine Künstlerschaft, die jede Aufmerksamkeit verdient. Ihre Biographie gibt wie jede Lebensgeschichte Hinweise zu den Impulsen, die das Werk inspirieren: Zürich, woher die Familie stammt und wo von Meyenburg die Hälfte ihrer Kindheit verbrachte, ist nicht bloß die Stadt des Konstruktivismus und der unerbittlichen Ordentlichkeit, sondern ebenso der historische Ausgangspunkt dadaistischer Transzendenz, der Jung’schen Psychoanalyse und der hintergründigen Fischli/Weiß-Wiederholungen alltäglicher An- und Übersichten. Und nicht zuletzt stammt Johann Heinrich Füssli − einer der verblüffendsten Maler des 18. Jhs. und nach Auskunft Martinas wichtig für ihre eigene Entwicklung – aus dieser Stadt. Seine Bilder, thematisch visionär und formal wirkungsvoll kalkuliert, waren in ganz Europa und besonders in London erfolgreich, wo von Meyenburg heute lebt und arbeitet, nachdem sie am renommierten „Central Saint Martins College of Art and Design“ studiert und dissertiert hat. „Sleepless“ ist die Zeichnung, die ich wählen würde, wenn ich mit einem einzigen Werk das Gesagte beglaubigen müsste…