Paul Renners botanische Ikonostase, ein Kunstwerk der Bekehrung

Der Ausdruck „Herbarium“ benannte in der frühen Neuzeit ein Kräuterbuch. Sammlungen getrockneter Pflanzen nannte man „Herbarium vivum“, „Herbarium siccum“ oder auch „Hortus hiemalis“, lateinisch „Wintergarten“, weil es im Winter die Anschauung der lebenden Pflanzen im Garten ersetzen sollte. Winter ist es auch, als wir Paul Renner in seinem vorübergehenden Atelier im Kloster Neustift in Südtirol treffen. „Ich lebe und arbeite nun vorübergehend hier im Kloster“, erklärt uns der umtriebige Künstler, der über ein Jahrzehnt dem Aktionskünstler Hermann Nitsch assistierte und mittlerweile seine ganz eigene Vorstellung des Gesamtkunstwerks entwickelt hat.

Das Vergängliche bringt neues Leben, auf Metall bleibt es für die Ewigkeit

In Paul Renners künstlerischem Ansatz geht es um Kochen, Malen, Musik Schreiben, Skulpturen Bauen, das experimentelle Inszenieren der Sinne und auch immer um das Reisen, wo er Eindrücke sammelt, um seine Vorstellungskraft auszuschöpfen. Für den Weltenbummler gibt es während einer globalen Pandemie dann wohl auch nichts Passenderes, als in einem Kloster zu leben und eine großartige geistige Reise zu verwirklichen und zwar eine, die ihren Ursprung im malerischen Klostergarten findet. Paul Renner hat sich schon sehr früh dem kulinarischen Aspekt der Kunst gewidmet, er will durch seine Kunst alle Sinne provozieren, mit „geweihten“ Bars, in denen besondere Destillate ihren Platz finden, mit der Entwicklung von großflächigen Wunderkammern in Restaurants, seinen Performances rund um den „The Hell Fire Touring Club“ oder seinen legendären Cuccagnas. Renners Interesse wird immer dann richtig groß, wenn er etwas nicht versteht. Vielleicht ist auch gerade des-halb die Auseinandersetzung mit dem Herbari-um Ausgangspunkt für das monumentale Werk HORTUS SANCTI AUGUSTINI, das Renner mit Hilfe der Künstler Christian Thanhäuser und Lorenzo Brivio für die Neue Pforte des Museums des Kloster Neustift erarbeitet hat und derzeit vor Ort umsetzt. Renner ist „artist in residence“ und sein Atelier sowohl von den Menschen im Kloster als auch jenen, die in der Umgebung wohnen oder am Bau des neuen Museums beteiligt sind, gerne besucht. Den Künstler umgibt eine anregende Aura, er sprüht vor Ideen und nimmt sich für alle Zeit, die die Neugier treibt und mehr über das Projekt und den Entstehungsprozess erfahren möchten.

„Ein Buch aus der Klosterbibliothek hat mich inspiriert. In einem Herbarium aus dem 17. Jahrhundert habe ich Pflanzen gefunden, die nicht immer in ihrer Pracht dargestellt waren, sondern auch im verrotteten Zustand, das hat mir gefallen“, so der Künstler. Die frühesten Herbarien wurden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit der Gründung von botanischen Gärten in Mittelitalien angelegt. Das früheste erhaltene Herbarium, heute in Florenz, ist das des italienischen Botanikers und Priesters Michele Merini, das um 1545 angelegt wurde. Die Erfindung wird seinem Lehrer Luca Ghini zugeschrieben, der mit dem „Orto botanico“ in Pisa auch den weltweit ersten botanischen Garten begründete. Das vermutlich älteste erhaltene deutsche Herbar ist das von Caspar Ratzenberger von 1592, es ist heute im Naturkundemuseum Ottoneum in Kassel ausgestellt. Waren diese frühen Herbarien zunächst noch mehr oder weniger so etwas wie zusammengetragene Kuriositätenkabinette, begann im Anschluss an die Arbeiten von John Ray, Joseph Pitton de Tournefort, Carl von Linné, Augustin Pyrame de Candolle und anderen Forschern ihrer Zeit die Aufstellung von systematischen Herbaren.

Wer Paul Renner kennt, weiß, dass ihm die Erforschung eines neuen Themas noch nicht Herausforderung genug ist, also entwickelte er kurzerhand für die Umsetzung auch eine ganz neue Technik. „Blätter, Zweige, Gräser, Früchte werden befeuchtet und auf Metallplatten gelegt. Nach Stunden hinterlässt der Rost relief-artige Spuren. Diese werden mit Speziallack fixiert. Es ist die umgekehrte Form der Malerei“, erklärt er. Renner muss also mit dem Vordergrund eines Bildes beginnen, der Hintergrund folgt erst am Schluss. Insofern kann er nicht von vornherein an einer fixen Idee festhalten, wie sich das Kunstwerk zu entwickeln hat, sondern er muss sich auch von den natürlichen Vorgängen treiben lassen, er muss sich auf diesen Prozess einlassen und von Platte zu Platte in der Lage sein, auf die Natur zu reagieren.

Prälat Eduard Fischnaller ist in den Prozess laufend eingebunden und er findet augenscheinlich Gefallen an diesem innovativen Zugang: „Laut der Legende hatte der heilige Augustinus in einem Garten in Mailand ein Schlüsselerlebnis und wurde bekehrt. Daher legen wir Wert auf unseren Garten, der sich nun in den Werken Renners auch im Inneren des Klosters spiegelt.“

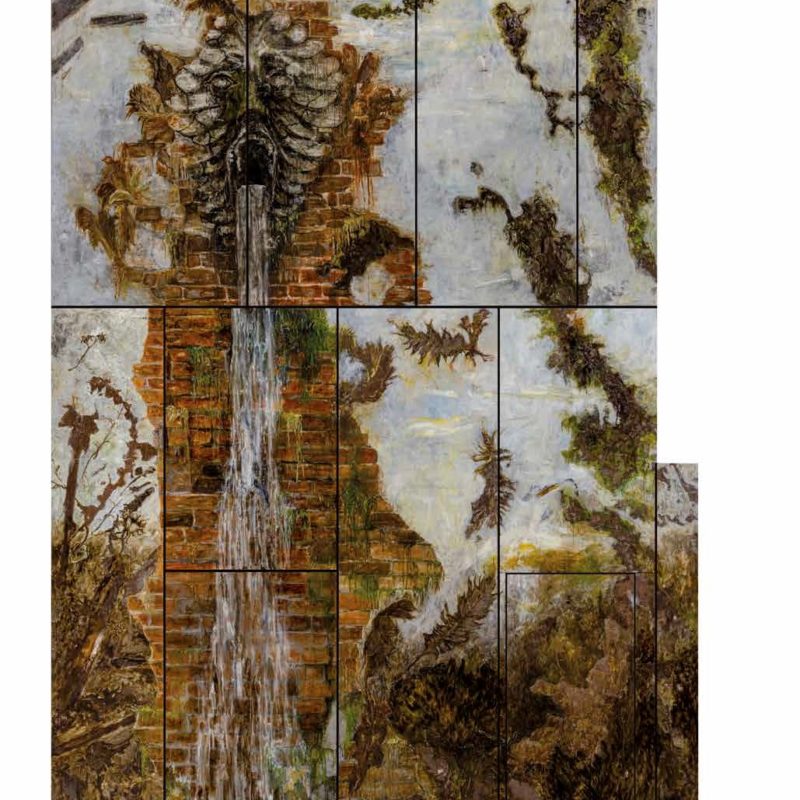

Paul Renner zeigt uns im Atelier sein Modell und erklärt, wie er das Kunstwerk Schritt für Schritt entwickelt hat und welche Symbolik darin verwoben ist. Das Werk hat einen vertikalen und einen horizontalen Verlauf. Horizontal stehen die Sinne im Vordergrund: Sehen, Tasten, Riechen, Hören, Schmecken, weil der Betrachter nahe am Bild ist und es auch angreifen soll. Vertikal werden die Elemente Luft, Erde, Wasser und Feuer dargestellt. Von oben erstrahlt die ewige Lichtquelle, die Sonne, und man erahnt die unendliche Weite und Gunst des Himmels. Davon ausgehend arbeitet sich das Werk bis tief in die dunkle Erde hinein in die Vegetation bis unter die Erde, wo dann auch das Feuer eine Rolle spielen wird. Der wasserspeiende Löwenkopf unterhalb der Son-ne entstammt motivisch einer Stuckatur des Brunnens im Klostergarten. Das Wasser läuft über den ganzen Liftschacht hinunter bis zum Erdgeschoss und verwandelt sich dort in Wein. Die Glocke, die sich auf der Höhe des Löwenkopfs befindet, läutet dermaßen kraftvoll, dass sie im Begriff ist, sich selbst zu sprengen und während man weiter Richtung Boden hinabsteigt, begegnet man der farben- und formenfrohen irdischen Vegetation und Tierwelt. Schmetterlinge flattern durch die Luft und landen auf den Blumen und im Gebüsch. Im Erdgeschoss dominiert dann das Motiv der Blätter und Früchte aus dem klösterlichen Weingarten und man kann die mythologische Verwandlung von Wasser in Wein förmlich spüren.

Auch farblich wählt Paul Renner den experimentellen Ansatz, denn er weiß im Vorfeld nicht, welche Farbnuancen durch das Anpressen der Pflanzen auf den Platten entstehen, welche Reaktionen hervorgerufen werden. Die Negativplatten verwendet der Künstler deshalb immer wieder, um zu erforschen und zu erproben, was entstehen kann. Diese Platten können im Zuge des Projekts erworben werden – es ist eine Art Spende, die der Realisierung dient. Innerhalb der Neuen Pforte, der von Matteo Scagnol entworfenen Architektur, entsteht eine lebendige botanische Ikonostase, der HORTUS SANCTI AUGUSTINI, ein vertikaler Garten, der alle Elemente umschließt. Montiert ergeben die einzelnen Platten ein großes Ganzes, erzählen eine Geschichte. „Das Vergängliche bringt neues Leben, auf Metall bleibt es für die Ewigkeit“, meint Renner, während wir gemeinsam auf der Baustelle stehen und ein erstes Zwischenergebnis bestaunen. Einmal fertig gestellt, soll sich das ganze Kunstwerk nicht aufdrängen. Das Detail liegt im Kleinen, das sich dem Betrachter erst erschließt, indem man sich die Treppe entlang nach unten bewegt. Paul Renners Geniestreich ist es, ein Verfahren entwickelt zu haben, das auf subtile Art und in einheitlicher Form und Farbe die Pflanzen so darstellt, dass sie erst unbewusst wahrgenommen werden.