Fred Weidmann im Gespräch mit Olaf Rippe

Anmerkung: zum Erscheinungstermin der Print-Ausgabe hat Fred Weidmann noch gelebt. Mittlerweile ist der Künstler leider verstorben. RIP lieber Fred – wir halten dich so in Erinnerung, wie wir dich zuletzt in deinem Atelier erlebt haben: lebensfroh, heiter und voller kreativer Geistesblitze.

Es heißt, wer die Farbe Gelb als Lieblingsfarbe hat, wäre ein freiheitsliebender, geistvoller, optimistischer, kommunikativer, temperamentvoller Mensch, mit viel Sinn für Humor. Vielleicht ist dies der Grund, warum sich Fred Weidmann grundsätzlich von Kopf bis Fuß in Kanariengelb kleidet. Wenn man mit ihm zusammen ist, gibt es keinen Zweifel – er ist das lebendige Beispiel, dass die Farbpsychologie zutrifft.

Seine Lebensfreude, seine Heiterkeit und die kreative Unruhe voller Geistesblitze machen Fred zu einem Gesprächspartner, wie man es sich nur wünschen kann und dies mit inzwischen 84 Jahren. Seit vielen Jahren sind wir miteinander befreundet und in unzähligen Gesprächen haben wir uns über das Geistige dieser Welt ausgetauscht und als Sammler seiner Werke freue ich mich jeden Tag aufs Neue, dass es einen Geistesverwandten auf dieser Welt gibt.

Fred Weidmann wurde am 21.1.1938 in der Schweiz geboren und lebt heute mit seiner Familie in München. Er wuchs im Dunstkreis der letzten Künstler vom Monte Veritá auf und hatte dort auch seine ersten Berührungen mit der Kunst durch Waldemar Bettac – mit 12 Jahren beherrschte er das Handwerk meisterlich und 1957 hatte er bereits zwei ausverkaufte Ausstellungen in den USA. Seine akademische Grundausbildung bekam er an der Züricher Kunstgewerbeschule, später an der Hochschule für Gestaltung in Ulm im Bereich visuelle Kommunikation. Für ihn hat Kunst explizit etwas mit Können zu tun, aber auch mit Interaktion. Also studierte er Soziologie und Kommunikationswissenschaften in Köln und Bonn und promovierte 1971 schließlich zum Thema »Grundlagen einer Kommunikationssoziologie«, in der es speziell um das Missverständnis geht.

Warum aus ihm kein Professor wurde, sondern eben doch ein Künstler, hat sehr konkrete Gründe, die auch zugleich die Inhalte seiner Kunst sind. In seinem Studium hatte er beinahe das Menschsein aus den Augen verloren, wie er meint. Nach fast 10 Jahren Kunstabstinenz hatte er begriffen, dass es an der Zeit sei, selbst Werke zu produzieren und dabei den Weg über das Nonverbale zu wagen. »Das Leben als Maler bringt ein paar Besonderheiten, die der Nicht-Maler vielleicht nicht ahnt«, so Fred über sich als Künstler. »Es ist die Rückkoppelung mit der wahrnehmbaren Realität. Während für jedermann der Himmel einfach blau ist, ist für mich da ein Blau-Verlauf von Ultramarin über Kobaltblau zu Phthalocyanin. Oder beim Zeichnen: jeder Strich hat in sich das Potenzial, Verschiedenes darzustellen, er könnte ein Haar, eine Kante, ein Horizont, ein Zeichen oder eine Schraffur sein. Das kann Bewusstseinsarbeit anregen. Vor allem aber ist der Maler aufgerufen, in der Natur genauer hinzuschauen, weil er etwas vom gerade Erkannten einbauen wird in sein Werk. Dabei führe ich

mir vor Augen, wie ich in allen Lebenslagen und im Großen wie im Mikroskopischen die Räume skizziere. Ich sehe die Winkel, die Geometrie, weil ich es umsetzen will.

Es ist der Blick in eine Welt voller Wunder und die Weltsicht einer Generation, die 1968 einen Wendepunkt erlebte. Wer damals die Welt verstehen wollte, vor allem, wenn er sich mit Kommunikation und Kunst befasste, der experimentierte mit seiner Psyche, wozu damals auch LSD gehörte. Wie er meinte, eröffnete sich ihm dadurch ein Erkenntnisweg, ein Arbeitsfeld, wo der nichtsprachliche Ausdruck im Vorteil war gegenüber den anderen Vermittlungsversuchen. Zu dieser Zeit bekam er auch Kontakt zur Gruppe der Phantastischen Realisten, er war befreundet und stand im Austausch mit Ernst Fuchs oder HR Giger und zahlreichen anderen Künstlern. Eine Gruppenzugehörigkeit wird man aber vergebens suchen – bis heute bleibt er sich als Freigeist treu, der zugleich immer auch ein echter Traditionalist geblieben ist.

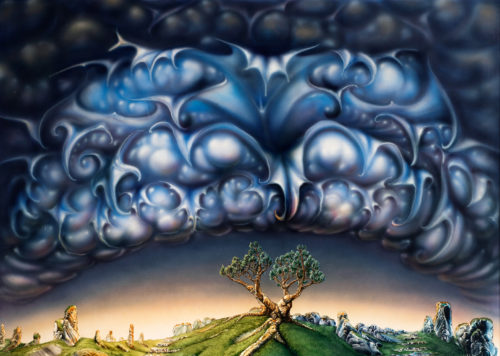

Als Maler ist Fred dem Können verpflichtet – er liebt die alten Meister, die amerikanischen Informellen inspirieren ihn, aber auch die Sinnlichkeit der Impressionisten und dann gibt es da noch Max Ernst, der mit seinen bahnbrechenden Entdeckungen der Frottage oder der Décalcomanie dem magischen Zufall eine Bühne verschaffte. Durch Richard Matuschek, ein Wiener Künstler aus der Gruppe der Phantastischen Realisten, lernte er die Technik Décalquage kennen, Ölfarbe auf nicht saugendem Grund. Hierdurch entstehen eigenwillige Grundmuster, die dem Gesetz des Fraktalen folgen und dadurch zu immer neuen »zufälligen« Ausdrucksformen führen können, ganz im Sinne der psychedelischen Kultur damaliger Tage.

Auf das Gesetz des Zufalls angesprochen, meinte Fred: »Meine frühen Bilder waren oft das Ergebnis von vielen Zufällen. Es entstanden Bilder, in denen das Flüssige die Form erzeugte und ich nur wenig eingegriffen hatte. Mit zunehmender Meisterschaft hat mein Interesse an der eigenen Überraschung nachgelassen; meine Bilder sind voller Absichten. So gibt es immer Vorarbeit, ich schaffe mir eine inspirierende Ausgangslage, zum Beispiel wähle ich eine vorher marmorierte Leinwand, darin ist etwas von der Ausgeglichenheit des Flüssigen, das kann ausreichen, um nun mit ein bisschen Pinselarbeit zu Formen zu kommen. Manchmal ist die Regel ganz einfach: man betone jede Linie, die oben links einen Fleck begrenzt. Aber das betrifft nur eine Spielart meiner Malerei. Eigentlich male ich Themen, da gestalte ich eine Bühne auf der Leinwand, renaissancehaft. Auf der Suche nach Schönheit oder Eleganz finde ich manchmal im Jugendstil Anregung. Meistens ist es doch die Gegenwart, meine eigene Forschung, die mich inspiriert, nicht die Kunst anderer. Manche Themen und Bildideen greife ich immer wieder auf, so dass solche Bilder eine Vorgeschichte haben und wenig Zufälliges.«

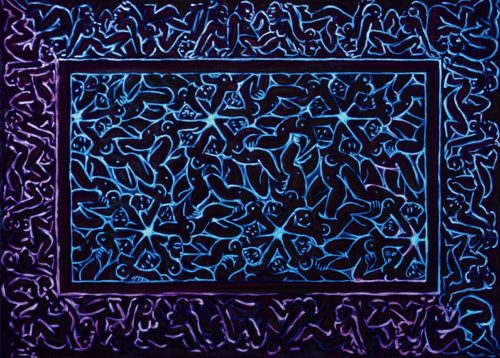

Bei Fred verwandelt sich alles und was er nicht selbst hervorhebt, vollendet das Auge des Betrachters. Immer wieder bilden sich beim Betrachten seiner Bilder spontan entstehende Formen, Gesichter aus Fabelwelten – der Betrachter ist auf diese Weise in permanenter Interaktion mit dem Kunstwerk. »Wenn ein Bild dich anschaut, ist das ein besonderes Erlebnis, Symmetrien und darin Augen sind wie ein Blick in den Spiegel; wenn du schaust, schaut er auch. (Mona Lisa das berühmteste Beispiel.) Wenn der Maler ausdrücken will, dass das, was er darstellt, lebt, oder Seele hat, lässt er die Pflanze oder die Landschaft zurückschauen. Mit den Elfen und verwandten esoterischen Gestalten ist es ähnlich, es sind Hilfsmittel, die betonen helfen, dass nichts unbelebt ist«, so Fred Weidmann. Ein Lieblingsthema von Weidmann ist das Spiel mit Effekten. Er liebt die illusionistische Malerei Trompe‑l’oeil. Zahlreiche Wohnungen und Häuser hat er in den letzten Jahrzehnten weltweit mit seiner Kunst verwandelt. In den Formwelten liebt er das Organische des Jugendstils und immer wieder finden sich ornamentale Strukturen, eine der höchsten Kunstformen: »Im Ornament findet man Exaktheit und Strenge wie in keiner anderen Disziplin. Die regelmäßige Parkettierung ist eine Kunst eigener Art. Ein Strich wird gespiegelt, gedreht, verdoppelt, bis er eine Fläche umschließt und so manchmal die Anmutung einer Gestalt erzeugt, die sich nahtlos nach allen Seiten wiederholt.

Etwas anderes sind die Girlanden und Grotesken der Römer. Sie sind als festlicher Schmuck gemeint und ehren den Anlass. In diesem Genre bewegt sich Fred ebenfalls sehr oft. »Man gibt sich eine einfache Regel, zum Beispiel den laufenden Hund, oder andere Symmetrien und malt darin, anders gesagt, man hat einen leeren Hintergrund und lässt darauf etwas wachsen. Mein Bild ‚Genesis‘ ist ein Beispiel der Art laufender Hund, es hat eine Leserichtung von links nach rechts. 2012 habe ich viele ornamentale Bilder gemalt, habe Pflanzenranken wachsen lassen. Ich war überzeugt, dass dabei etwas zum Ausdruck kommen würde, was mir wichtig war: nur was gewachsen ist, existiert.«

Hinter den Werken eines Künstlers verbirgt sich immer auch ein Metathema – bei Fred ist es die Liebe zur Schöpfung, die er mit seinen Werken zum Ausdruck bringt und seine Kunst ist zugleich eine Hommage an die Liebe und damit auch an die Erotik, die ein zentrales Thema vieler seiner Bilder ist. Es geht ihm dabei aber nicht um Sex oder Rausch: »Die Liebe, die Langzeitliebe, ist mein Thema. Ich habe das Glück, Liebe und Treue zu kennen und finde Monogamie super. Das Gefühl, eine Partnerin gefunden zu haben, die das Gleiche liebt wie man selbst, hat seinen Höhepunkt im Liebesakt. Das versuche ich dankbar und achtsam auszudrücken.« Bleibt die Frage zum Schluss, ob und wie sich Kunst und Philosophie miteinander vereinen lassen – hierzu meint Fred: »Ich will Wunder schaffen, aber ich bin allergisch gegen Wunder. Ich nenne mich einen Naturphilosophen. Ich bin anspruchsvoll in meiner Liebe zur Weisheit der Natur, beim Wunder wollen wir wissen, was dahintersteckt. Ich bin nicht sicher, ob man mit Malerei diesem Ziel dienen kann – die Sache mit dem Missverständnis.«

Bewusstseinsarbeit ist die eigentliche Triebkraft seines Lebens. Seit Jahrzehnten streitet er für eine Welttheorie. Dabei geht es um die Verursachung von allem, um Metaphysik – »Ich glaube, es hält mich am Leben, dass ich dem chaotisch Absurden des Nicht-Sprachlichen eine begreifbare exakte Geisteswelt entgegenhalte. Auch das Eitle, Gefallsüchtige am Künstlerdasein braucht ein Gegengewicht, eine verstehbare, klare Gedankenwelt, die nicht nach Applaus und Beachtung schielt, sondern durch Argumente gewinnt. Mein ganzes Werk ist der Versuch, ‚Heile-Welt‘ als Gegengewicht auch zu den destruktiven Tendenzen meiner Kunstepoche, Wie er selbst meint, ist sein intellektuelles Leben ein Kreuzzug gegen Unverstand und Unfreiheit: »Da würde ich mich freuen, wenn ich verstanden würde. Dieser Verstand hinter den Kulissen hat nämlich etwas begriffen, was schöpferisch wirken kann: Man kann sich nicht nicht bewegen – das Prinzip der ‚stehenden Welle‘. Klingt einfach, ist es auch, wenn man begriffen hat, warum. wie eine minimal invasive Medizin, zu fördern.«

Wenn jeder und alles immer und in jedem Augenblick ein klein bisschen zugibt, wenn jeder Körper und auch jeder Schritt ein bisschen größer ist als der letzte, dann beschleunigt jeder auf jeden zu, aber er kann es nicht sehen, weil die Abstände auch zunehmen und die perspektivische Verkleinerung allen einen Streich spielt. Die Konsequenzen dieser Erkenntnis sind berauschend. Man fühlt sich in Einsteins Weltraum-Fahrstuhl, man muss nicht mal fallen, um vom Dach auf den Boden zu gelangen, der kommt einem entgegen. Der Andruck des Erdballs ist mein Gewicht, nicht eine magische Anziehungskraft; das ist das Wunder hinter den Kulissen, keiner ist angebunden, weder der Mond noch irgendwer. Das ist Metaphysik. Es ist so nicht direkt in meiner Kunst lesbar, aber als Triebkraft, mich malend und allgemein schöpferisch zu bewegen, kann eine alternative Verursachungslehre Wunder schaffen.«

Wenn jeder und alles immer und in jedem Augenblick ein klein bisschen zugibt, wenn jeder Körper und auch jeder Schritt ein bisschen größer ist als der letzte, dann beschleunigt jeder auf jeden zu, aber er kann es nicht sehen, weil die Abstände auch zunehmen und die perspektivische Verkleinerung allen einen Streich spielt. Die Konsequenzen dieser Erkenntnis sind berauschend. Man fühlt sich in Einsteins Weltraum-Fahrstuhl, man muss nicht mal fallen, um vom Dach auf den Boden zu gelangen, der kommt einem entgegen. Der Andruck des Erdballs ist mein Gewicht, nicht eine magische Anziehungskraft; das ist das Wunder hinter den Kulissen, keiner ist angebunden, weder der Mond noch irgendwer. Das ist Metaphysik. Es ist so nicht direkt in meiner Kunst lesbar, aber als Triebkraft, mich malend und allgemein schöpferisch zu bewegen, kann eine alternative Verursachungslehre Wunder schaffen.

Der Artikel ist in der Print-Ausgabe 4.22 AFFINITY erschienen.