AUF ZU NEUEM – LANDESGALERIE NIEDERÖSTERREICH

Privatsammlungen entspringen dem Engagement einzelner Menschen, nicht einem öffentlichen Auftrag. Das betrifft nicht nur das Sammeln an sich, sondern auch die Auswahl der Werke. »Oft waren Sammlerinnen und Sammler den Museen weit voraus. Sie kauften Werke, deren Wertschätzung nicht zur Musealisierung gereicht hätte«, erklärt Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie Niederösterreich, den Stellenwert von privaten Sammlungen für die Kunst. Mit »Auf zu Neuem. Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz« liefert die Landesgalerie Niederösterreich einen Parcours durch die österreichische Kunstgeschichte. »Die Schau wirft einen frischen Blick auf Jahre des 20. Jahrhunderts, die explosive Veränderungen gebracht haben«, freut sich Kurator Christian Bauer. In drei Ab-schnitte gegliedert, gibt die Schau Aufschluss darüber, wie Künstler und Künstlerinnen von Egon Schiele, Richard Gerstl und Oskar Kokoschka über Ernst Fuchs, Maria Lassnig und Arnulf Rainer bis zu Erwin Wurm, Eva Schlegel oder Brigitte Kowanz die zeitgenössische Bild- und For-mensprache beeinflusst haben.

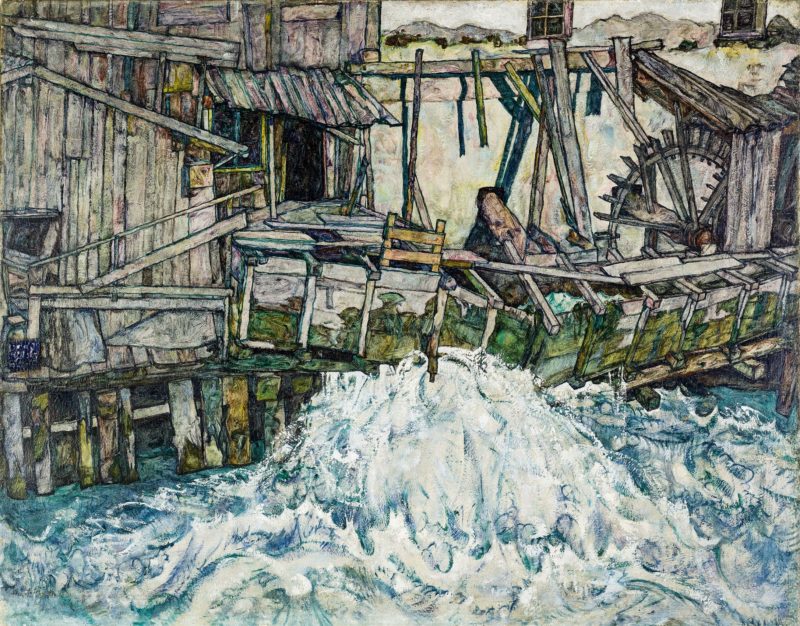

Die Geschichte der Landessammlungen Niederösterreich ist eng mit wichtigen Privatkollektionen verbunden, die in ihren Bestand über-gegangen sind. Ein herausragendes Beispiel stellt die ‚Zerfallende Müh-le‘ dar, die Egon Schiele als seine beste Landschaft gesehen hat. Dieses zentrale Hauptwerk der Landessammlungen befand sich einst in der Kollektion des legendären Filmemachers Fritz Lang, dem Eigentümer der damals wohl herausragendsten Schiele-Sammlung. In der Ausstellung wird das Bild zum ersten Mal überhaupt gemeinsam mit seiner Vorzeichnung zu sehen sein«, ergänzt Bauer.

IN ZEHNERSCHRITTEN ZUR KUNST DER GEGENWART

In Zehnerschritten werden drei Jahrzehnte in den Fokus gerückt, die das Kunstschaffen des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt, die mit Neuerungen der Kunst auf gesellschaftliche Veränderungen reagiert und wesentliche Voraussetzungen für unsere Gegenwart geschaffen haben: die Schiele-Epoche von 1908 bis 1918, der Aufbruch nach dem 2. Welt-krieg sowie der Stilpluralismus der 1990er-Jahre. Rund 150 Werke von rund 40 Künstlerinnen und Künstlern aus knapp 20 wichtigen Privatsammlungen – wie etwa der Privatsammlung Rudolf Leopold sowie der Kollektionen Angerlehner, Liaunig, Hainz, Zambo oder Infeld – stehen im Zentrum der Ausstellung. Die Schau gibt somit auch einen Einblick in einen bislang verborgenen Bereich, der Gegenüberstellungen zulässt, die nun erstmals abseits privater Räumlichkeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

DIE EPOCHE EGON SCHIELES

Der erste Abschnitt der Ausstellung beschreibt das Jahrzehnt zwischen der Kunstschau 1908 und dem Kriegsende 1918, als Wien die fünftgrößte Stadt der Welt und eines ihrer kulturellen und intellektuellen Zentren ist. Für die auf Gustav Klimt folgende Generation rund um Egon Schiele bedeutet dies ein neuartiges Verständnis des Menschen, der jenseits seiner Fassade in seinen Zwängen und seiner Zerbrechlichkeit erkannt wird.

Richard Gerstl und Oskar Kokoschka schaffen bereits um 1907 bzw. 1908 die ersten Bilder des österreichischen Frühexpressionismus. Gleichzeitig kreiert der vollkommen in Vergessenheit geratene Künstler Max Mayrshofer spektakuläre Zeichnungen von Irrenhaus-Patienten und präsentiert sie in der Galerie Miethke sowie 1909 in der »Internationalen Kunstschau«. Abseits der Öffentlichkeit erfindet Josef Karl Rädler in der Abgeschiedenheit seiner Irrenhaus-Aufenthalte eine einzigartige Bildwelt, die uns heute zahlreiche Rätsel aufgibt. Mit rund 20 Aktzeichnungen und Malereien (darunter zahlreiche Hauptwerke!) dominiert Egon Schiele den ersten Abschnitt der Ausstellung. Während des 1. Weltkriegs entstehen herausragende Landschaften Schieles. Mit dem Jahr 1918 ist die Blütezeit Wiens als ein künstlerisches und intellektuelles Zentrum der Welt Geschichte.

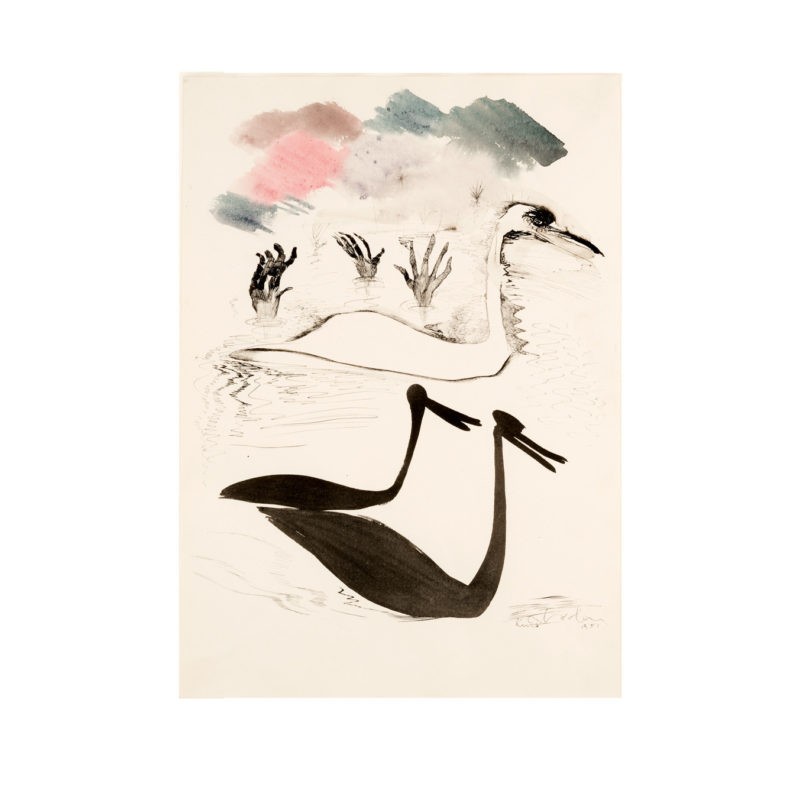

AUFBRUCH NACH DEM 2. WELTKRIEG

Der zweite Abschnitt der Ausstellung beschreibt den Aufbruch nach Ende des 2. Weltkriegs. Der Einschnitt des Jahres 1945 ist nicht weniger gravierend als jener des Jahres 1918. Im Unterschied zum Untergang der Donaumonarchie im Todesjahr von Gustav Klimt, Egon Schiele, Kolo-man Moser und Otto Wagner bedeutet das Kriegsende 1945 aber einen Befreiungsschlag, dem ein großer Aufbruch folgt. Gemeinsam ist der neuen Generation die Abgrenzung vom Nationalsozialismus. Die Frühzeit ist voller Bezüge zu Krieg, Terror und Verwüstung. Die Abstraktion stellt als radikale Antwort auf die Banalität der NS-Kunst ein Signal der Nachkriegszeit dar. Die Kunstszene verfügt ab 1947 mit dem Art Club über ein Forum neuartiger und unüblicher Bestrebungen. Die Wiener Schule des Phantastischen Realismus ist dar-in als Gruppe um Albert Paris Gütersloh mit Arik Brauer, Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter und Anton Lehmden anfangs tonangebend. Der Surrealismus wird intensiv diskutiert, mit ihm beginnt der künstlerische Neuanfang der jungen Generation. Auch Arnulf Rainer und Maria Lassnig wurzeln darin. Während der legendären Paris-Reise von Lassnig und Rainer 1951, die deren Abkehr vom Surrealismus bedeutet, entdeckt das Künstlerpaar neueste Beispiele europäischer und amerikanischer Abstraktion. Auch jenseits der Avantgarde-Stile entwickelten Künstler wie Kurt Absolon eine Gestaltungskraft, die der Verunsicherung des Men-schen nach dem 2. Weltkrieg Ausdruck gibt. Im Nahebereich zur Literatur entstanden Werke voller Sensibilität und Poesie.

Nur wenige Tage vor seinem Tod schlug Arik Brauer ein Bild von 1945 für die Ausstellung in der Landesgalerie Niederösterreich vor, das am Beginn seiner künstlerischen Laufbahn steht. »Der Rattenkönig« – eine bestialische Folterszene, deren altmeisterliche Ausführung an mittelalterliche Tafelbilder erinnert – wird in Krems das erste Mal öffentlich zu sehen sein. Der ebenso kürzlich verstorbene Hans Staudacher wird in der Ausstellung mit einer Werkserie vertreten sein. Seine »Illusion Wien« bildet dabei den Anfang: ein Zeugnis der Begegnung des Kärntners mit der Donaumetropole, in dem er das zerstörte und schuttbelade-ne Nachkriegs-Wien durch ein südländisches Traumbild ersetzt.

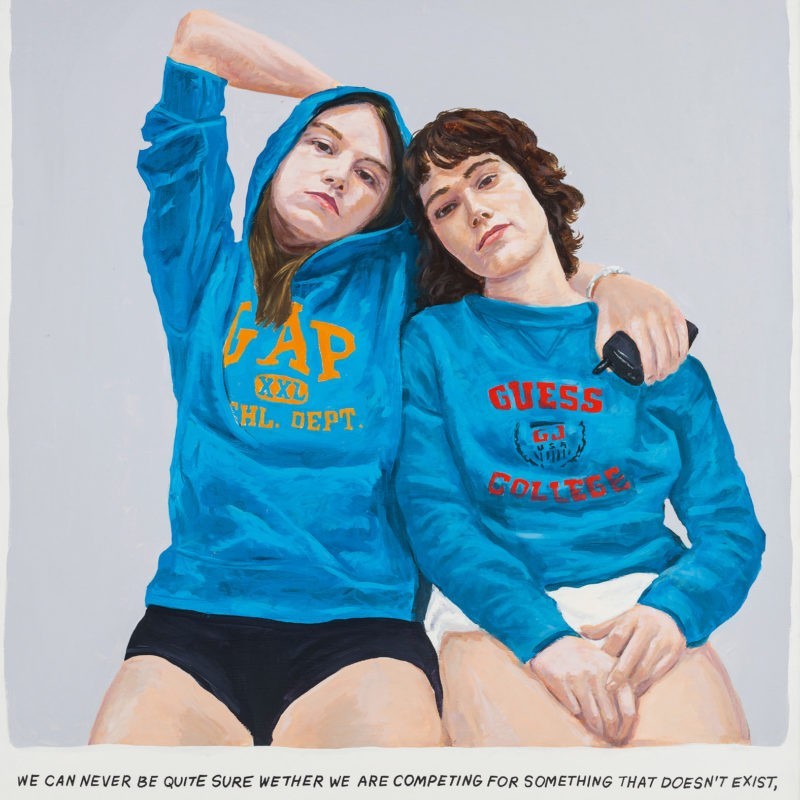

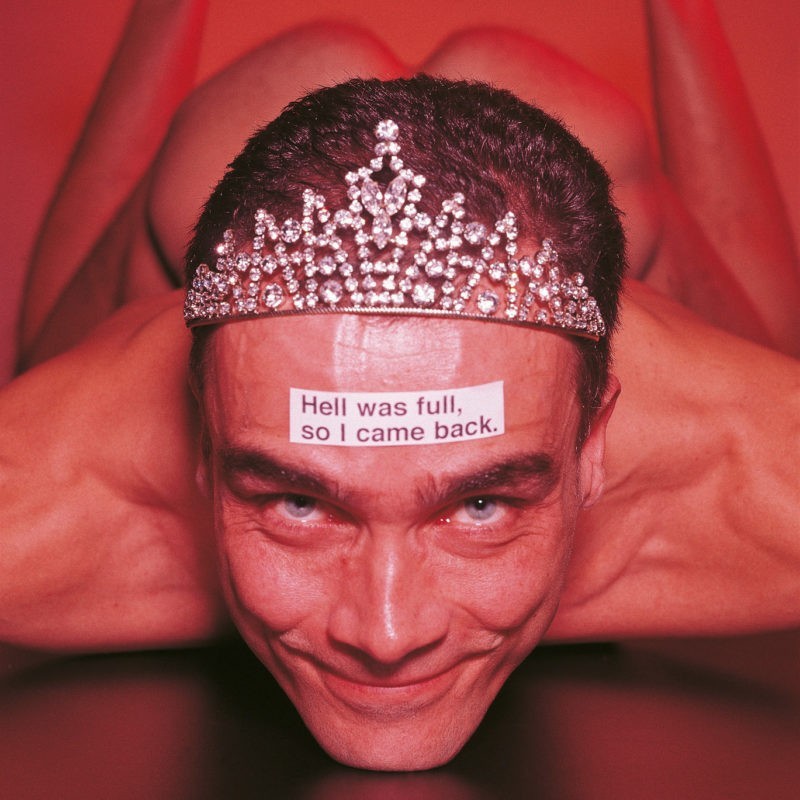

STILPLURALISMUS DER 1990ER-JAHRE

Die 1990er-Jahre als drittes Jahrzehnt in der Ausstellung bringen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein neues, vereintes Europa. In der Kunst scheint alles möglich zu sein. Genres und Richtungen existieren nebeneinander, Gattungen häufen sich und werden durchlässig, Hier-archien zwischen Hoch- und Populärkultur lösen sich auf. Nicht mehr ein Bruch mit Traditionen oder auch ihr Wiederaufleben bestimmen das kreative Schaffen, sondern gerade die Vielzahl und Gleichzeitigkeit möglicher künstlerischer Konzepte. An der Schwelle zum Informationszeitalter treten Konzeptkunst und neue Medien verstärkt in den Vordergrund, multimediale Arbeiten erfreuen sich großer Beliebtheit. Künstlerinnen und Künstler experimentieren mit neuen Formen der Skulptur, mit Licht, Fotografie oder Video und hinterfragen mit computergenerierten Bildsystemen Autorenschaft und künstlerische Handschrift. Die 1990er-Jahre sind auch die Zeit kurz vor dem Durchbruch des Internets. Günther Oberhollenzer, der für den dritten Abschnitt verantwortlich zeichnet, und die Schau in enger Abstimmung mit den Privatsammlerinnen und Privatsammlern kuratierte, betont: »Es scheint, als ob manche Künstlerinnen und Künstler Internettrends, wie etwa die exzessive Selbstdarstellung und ‑inszenierung durch das Selfie oder auch die Kombination von Wort und Bild in Form von ‚Memes‘, vorweggenommen haben. Themen wie Geschlechterrollen oder der weibliche und männliche Blick werden hinterfragt. All das sind brisante und heiß diskutierte Fragestellungen unserer heutigen Gesellschaft, die die Kunst schon lange antizipiert hat«.