Interview mit Bogdan Roščić

Für diese collector’s choice edition hat die Gastredaktion den Direktor der Wiener Staatsoper Bogdan Roščić zum Interview geladen. Bogdan Roščić wurde in Belgrad geboren, seine Familie emigrierte 1974 nach Österreich. Roščić studierte in Wien Philosophie und Musikwissenschaft. Nach Stationen bei österreichischen Tageszeitungen als Journalist und im Hörfunk als Programmchef von Ö3, wechselte Roščić 2001 in die Musikindustrie. Zuerst als Geschäftsführer von Universal Music Austria, danach als künstlerischer Leiter der Deutschen Grammophon Gesellschaft in Hamburg und Direktor von Decca Records in London. Die letzten zehn Jahre leitete er von New York und Berlin aus die weltweiten Klassik-Aktivitäten von Sony Classical. Seit Juli 2020 wirkt Bogdan Roščić als Direktor der Wiener Staatsoper und leitet eine Dekade des Wandels ein.

Trotz der intensiven Vorbereitung auf die Spielplan-Präsentation für 2021/22 hat sich Roščić für uns Zeit genommen und spricht mit Bernhard Hainz und Magdalena Froner über den Reiz des Theaters, die »zeitgenössische Inszenierung«, seine Sammlerleidenschaft für die österreichische Nachkriegs-Avantgarde und die radikale Öffnung der Wiener Staatsoper. Eben dort wird derzeit geprobt, es finden Aufführungen und Premieren statt, obwohl das Publikum nicht vor Ort anwesend sein kann. Roščić hat sich für einen Weg entschieden, der unter Umständen nicht ein wirtschaftlicher ist, aber dafür dem Kulturauftrag eines solchen Hauses viel nähersteht, die Kultur weiterleben zu lassen. Wir finden das bewundernswert und fragen nach.

War es für Sie von Anfang an klar, diesen Weg zu beschreiten oder standen auch Alternativen im Raum?

Bogdan Roščić: Dieser Weg war für mich alternativlos. Einerseits, was den Auftrag der Staatsoper betrifft. Dieser kann nicht einfach ausgesetzt werden. Und gerade in dieser niederschmetternden Zeit ist es vielleicht besonders wichtig, dem Publikum trotz allem weiter die Auseinandersetzung mit Meisterwerken zu ermöglichen. Aber es ist auch wirtschaftlich notwendig. Die vielen Premieren dieser Spielzeit, die wir trotz enormer Hindernisse alle auf die Bühne bringen konnten, sind ein essentieller Bestandteil künftiger Spielzeiten. Über Fernsehen und Streaming wurde ein Millionenpublikum erreicht, in der nächsten Woche wird die kumulierte Reichweite all dieser Übertragungen bei sechs Millionen ankommen.

Sie haben in einem Interview einmal gesagt, dass jedes großartige Kunstwerk zeitgenössisch ist. In der Oper greift man ja häufig auf Kunstwerke zurück, die vor Hunderten von Jahren entstanden sind. Wie sorgen Sie und Ihr Team dafür, dass der zeitgenössische Charakter spürbar wird?

Die Musik, zumal auf dem Niveau, von dem wir hier reden, trifft uns über Jahrhunderte hinweg genauso ins Herz wie im Moment ihrer Entstehung, das ist ihr Geheimnis, ihr Wunder. Aber das Geschehen, das sie steuert und ausdrückt, muss unsere Welt ausdrücken. Nicht im buchstäblichen Sinne, das macht kein wichtiger Regisseur. Sondern im Sinne der Schaffung eines Theater-Raums, der einem heutigen Menschen mit allen seinen Kenntnissen und Sensibilitäten ein Erleben der Wahrheiten einer Partitur ermöglicht. Für Wagner war die Vorstellung eines »absoluten Kunstwerks« im Theater, das unwandelbar und unabhängig von der Zeit seiner Aufführung und deren Menschen immer gleichbliebe, etwas Widersinniges.

Warum ist es für Sie wichtig, zeitgenössisch zu inszenieren? Warum kann man dem Publikum nicht auch ein historisches Märchen erzählen und den Jetztbezug der Phantasie der Zuschauer überlassen?

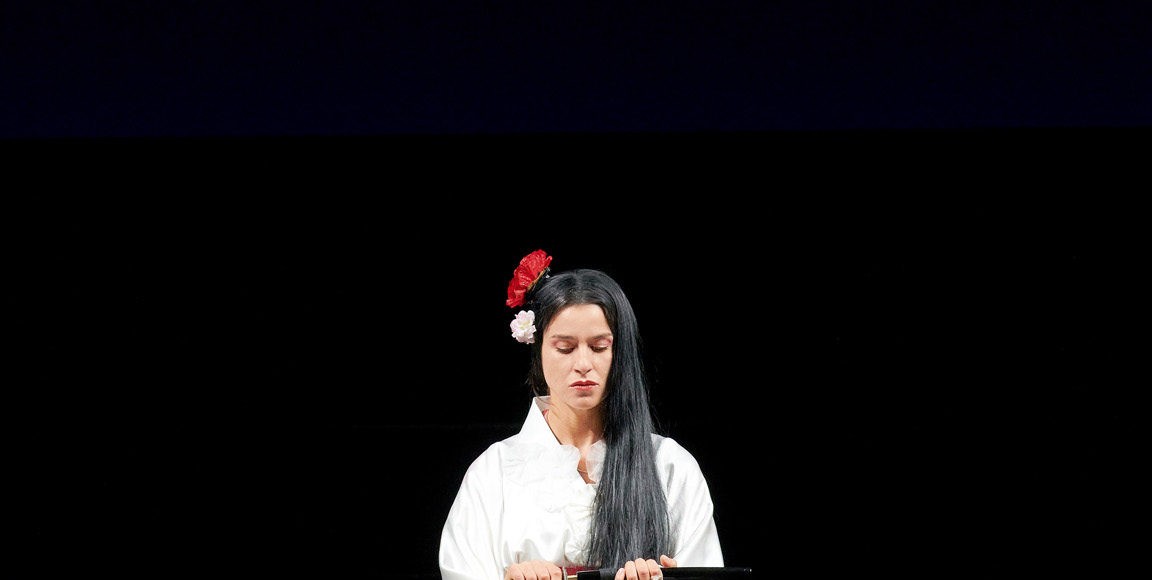

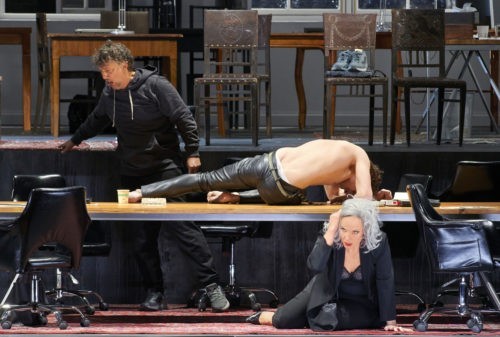

Das kann man ja. »Zeitgenössisch inszenieren« bedeutet für mich nicht, dass alle auf der Bühne H&M‑Klamotten tragen. Schauen Sie sich zum Beispiel den virtuosen Onegin in der Inszenierung von Tcherniakov an, die »Entführung«, inszeniert von Hans Neuenfels, die »Butterfly« von Anthony Minghella. Aber bei diesen Dingen geht es nicht um abstrakte Spekulationen einer Theater-Leitung, sondern um künstlerische Entscheidungen von Regisseurinnen und Regisseuren. Ein buchstäblich aus Wagners Anweisungen gemachter »Parsifal« würde heute jedenfalls Lachstürme provozieren. Wagner hätte so einen Zugang verachtet.

In einer säkularisierten Welt bewahrt die Kunst den ethischen Wert der Religion und erhält ihn so am Leben. Aber eine Welt, die in einem Ausmaß wie die unsere säkularisiert ist, die hätte sich Richard Wagner, so glaube ich, gar nicht vorstellen können. Wenn ich durch die Art Basel gehe, spüre ich wenig Weihe in der Luft. Es hat eher etwas von einer Raubtierfütterung.

Gibt es für Sie perfekte Inszenierungen, die momentan nicht besser gemacht werden können, bejahendenfalls, welche sind das? (La Traviata in der Inszenierung von Simon Stone? Rosenkavalier in der Inszenierung von Otto Schenk?)

Der Reiz des Theaters liegt vielleicht auch in der Fragilität und Flüchtigkeit dessen, was da entsteht. Ich zögere da mit dem Attribut »perfekt«. Wenn Sie in den Raum 15 im Erdgeschoss des British Museum gehen und sich in guter Verfassung mit wirklich offenen Augen vor den Strangford Apollo stellen, trifft sie die volle Wucht der vor über 2.500 Jahren Stein gewordenen Perfektion. Die Kraft einer sehr guten Opernvorstellung ist nicht geringer, aber doch von einer ganz anderen Beschaffenheit.

Welche Rolle spielt für Sie die Übernahme von erfolgreichen Produktionen von anderen Opernhäusern?

In dieser Saison spielt sie eine Rolle, weil nur durch das Inkludieren einiger Übernahmen die ungewöhnlich hohe Anzahl von 10 Premieren und dadurch eine sehr schnelle Erneuerung gewisser Werke des Kernrepertoires möglich war. Auch ein sehr großes Haus wie unseres kann eben pro Saison nur eine gewisse Anzahl von Neuproduktionen schaffen. Dadurch konnten auch einige der wichtigsten Regisseure der Welt geballt ihr Hausdebüt nachholen. In künftigen Jahren spielen Übernahmen keine Rolle. Die Staatsoper schafft selbst maßstabsetzende Arbeiten, das hat ihr Anspruch zu sein.

Ihre Leidenschaft gilt schon seit Ihrem Studium der Philosophie und Musikwissenschaft, aber laut unseren Informationen auch der Bildenden Kunst. Welchen Zugang haben Sie da? Gibt es spezielle Künstler oder Stilrichtungen, die Sie bevorzugen?

Ich habe nie etwas davon gehalten, sich vor allem einem Künstler oder einem Stil zuzuwenden. Meine letzten 20 Jahre habe ich nicht nur im Ausland gelebt, sondern auch beruflich fast durchgehend im Flugzeug verbracht. Überall auf der Welt habe ich dabei das Privileg gehabt, diese Reisen auch dafür zu nützen, mich in Museen und Galerien herumzudrücken, so viel Verschiedenes wie möglich zu sehen und mich so vielen Eindrücken wie möglich auszusetzen. Beim Sammeln ist das etwas anderes, wegen des begrenzten Raums und der für die meisten von uns beklagenswert begrenzten Mittel. Seltsamerweise habe ich, relativ spät im Leben, über den großartigen Herbert Brandl irgendwie zur österreichischen Nachkriegs-Avantgarde zurückgefunden – zu Rainer, Prachensky, Grabmayr und anderen, die mich in den letzten Jahren sehr beschäftigen. Kann man sich heute noch jenes Wien vorstellen, in dem sie ihren Weg machen mussten?

Die Wiener Staatsoper hat durch die Nutzung der Streamingdienste und anderer digitaler Möglichkeiten trotz geschlossener Türen für das Publikum in den letzten Monaten eine Reichweite erzielt, wie nie zuvor. Tun sich da neue Möglichkeiten für die Zukunft hervor? Wird dieses Angebot bestehen bleiben, auch wenn der große Saal wieder für das Publikum zugänglich wird?

Wir haben viel aus dieser Zeit gelernt, das Bestand haben wird. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die Staatsoper bietet vor einer Premiere Einführungsmatineen an. Gespräche zu Werk und Inszenierung mit den beteiligten Künstlern. Nun sind wir damit online ausgewichen und dabei bleiben wir auch. Auch im Saal soll es wieder solche Veranstaltungen vor Publikum geben, aber das Resultat dieser Veranstaltungen wird, angereichert mit Dingen, die man nur vorproduzieren kann, immer auch online angeboten werden. Denn wir erreichen so, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, in kurzer Zeit bis zu 50.000 Menschen. Und solchen Videos ist als Begleitung eines Repertoirebetriebs ein langes Online-Leben beschieden.

Kirill Serebrennikov hat zuletzt für Parsifal die Regie via Zoom durchgeführt, weil er nicht ausreisen durfte. Ungeachtet dieses speziellen Hinderungsgrundes, wäre Regie via Zoom als künftiges Erfolgsmodell denkbar?

Auf keinen Fall! Das war eine Notlösung und eine Qual vor allem für Kirill, die er nur bestehen konnte dank seiner übermenschlichen Disziplin. Diese Art des Arbeitens verengt den Blick, verlangsamt die Interaktion. Der ganz direkte Kontakt auf der Probebühne ist unersetzlich.

Wenn wir über die Zukunft der Oper sprechen, insbesondere der Wiener Staatsoper, dann handelt es sich um eine Einrichtung mit sehr viel Tradition. Welche Strategie in Sachen Innovation verfolgen Sie, damit die Tradition bewahrt bleiben kann und dennoch eine Öffnung in Richtung neuer Zielgruppen gelingt?

Über künstlerische Innovation kann man nicht als Strategie sprechen. Das ist nur als konkrete Arbeit zu fassen, Stück für Stück, Projekt für Projekt. Im Zugänglichmachen dieser Dinge für Alle – denn die Staatsoper wird von Allen für Alle ermöglicht – muss ein Theater alle Register ziehen. Die Staatsoper muss sich radikal öffnen, sie gehört nicht, wie man das früher gerne behauptet hat, einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht.

Welchen Beitrag kann/sollte eine Institution, wie die Wiener Staatsoper, Ihrer Meinung nach in Zukunft für die Gesellschaft leisten – wird es Bereiche des kulturellen Lebens geben, die durch die Gesundheitskrise und einer damit verbundenen Wirtschaftskrise relevanter werden als in der Vergangenheit?

Selbst eine Pandemie kann an dem grundlegenden, Jahrtausende alten Stellenwert der Kunst als Teil der menschlichen Daseinsform nichts ändern. Und auch danach ist das, was die unterschiedlichen Teilnehmer des so genannten Kulturbetriebs können nur eines: weiterarbeiten. Es sind letztlich Signale, die man in den Äther funkt. Wer sie empfängt und auf welcher Frequenz, wer sie entschlüsseln kann und wer nicht, das ist Sache des Einzelnen, seiner Bereitschaft zur Auseinandersetzung, zur Neugier, dazu, sich selbst in Frage zu stellen.

Bezugnehmend auf die letzte großartige Aufführung des Parsifal: Wie halten Sie es mit Richard Wagner? Rettet die Kunst die Wahrheit der Religionen, wie es Wagner im Parsifal vorschwebte? Wird der Künstler den Priester ersetzen?

Das war durchaus Wagners Vision. In einer säkularisierten Welt bewahrt die Kunst den ethischen Wert der Religion und erhält ihn so am Leben. Aber eine Welt, die in einem Ausmaß wie die unsere säkularisiert ist, die hätte sich Richard Wagner, so glaube ich, gar nicht vorstellen können. Wenn ich durch die Art Basel gehe, spüre ich wenig Weihe in der Luft. Es hat eher etwas von einer Raubtierfütterung.

Kirill Serebrennikov, der im neuen Parsifal Regie führte, sagt: »Ich mag die Vorstellung, dass uns nichts aufhalten kann!« Ist das auch das Credo von Bogdan Roščić?

Man könnte es durchaus als Motto über diese Spielzeit schreiben.

Herzlichen Dank für Ihre offenen Worte und viel Erfolg auf Ihrem ambitionierten Weg!

Das Interview führten:

Bernhard Hainz (Gastredakteur der collector’s choice edition)

und Magdalena Froner (Redaktion).

______________________

Mehr Information zur Wiener Staatsoper: https://www.wiener-staatsoper.at/