Erste Einblicke in das ATELIER von JOHANN RAUSCH

Ein Besuch im Atelier von Johann Rausch gleicht einer Reise in ein neues Universum, in eine Dimension, die uns noch nicht bewusst ist, die anders schwingt, anders klingt, anders fühlt und überhaupt vielleicht nur für jene zugänglich ist, die den Mut haben, sich mit der »anderen Seite« auseinanderzusetzen.

Der Künstler Johann Rausch hat eine markante Vergangenheit als Werber. Diese berufliche Tätigkeit kann rückwirkend betrachtet auf jenes Faktum reduziert werden, dass sie ihm ermöglicht hat, sein ganzes Leben der Kunst zu widmen. Sein Atelier beherbergt über 2.500 Arbeiten, die in unterschiedlichen Zyklen über Jahr-zehnte entstanden sind. In den großzügigen Arbeitsräumen finden sich seine Werke und auch einige aus seiner privaten Sammlung, denn Rausch hat sich auch Zeit seines Lebens mit Werken geschätzter Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt.

Wir sind wohl die ersten, die auf Empfehlung von Bernhard Hainz für eine Reportage in diese Räumlichkeiten vordringen dürfen. Dementsprechend herausfordernd war auch die Vorbereitung auf diesen Besuch. In den 90er-Jahren hatte Johann Rausch einmal eine Ausstellung in der Galerie Krinzinger und später eine bei Georg Kargl. In beiden Galerien hat sich der Künstler wohlgefühlt, aber dennoch ist keine langfristige Zusammenarbeit entstanden. »Ich war noch nicht soweit«, lautet die bescheidene Begründung des Künstlers. Rausch war nie an Öffentlichkeit interessiert, weder in seiner Tätigkeit als Werber noch in Bezug auf seine Schaffenskraft als Künstler.

The age of love is passing. You are responsible.

»Da hinter euch hängt ein Bild, auf das sich alles bezieht«, beginnt Rausch nach der Begrüßung das Gespräch mit uns und fährt fort: »Es war meine erste öffentliche Annährung bei Krinzinger.« Das Werk ist Knall-rot und stellt einen Totenschädel dar, der auf den Kopf gestellt ist. Wie wir erfahren, ist das Rauschs Schädel, »kopfüber fährt der Schädel durchs Bild, weil ich damit ausdrücke, so kurz ist das Leben.« Johann Rausch denkt stets in Dimensionen und dort auf unterschiedlichen Ebenen. »Was ich denke, ist für mich selbst oft furchterregend und gar nicht lustig.« Auf uns wirkt das knallrote Werk wie eine Ansage, ein Ausruf, frei nach dem Motto »Es ist nie vorbei!«.

Der Künstler hat sich vertiefte Gedanken gemacht, wie er uns seine Welt erklären will und ist zum Schluss gekommen: »Ich mache es wie bei Bernhard Hainz. Ihr geht mit mir durch meine Situations Rooms und schaut euch meine Werke an.« Genau so haben wir es gemacht und hatten zu diesem Zeitpunkt erst eine ganz leise Vorahnung, was uns in den nächsten Räumen erwarten wird. Johann Rausch erklärt uns, dass er wenig schläft, weil er ununterbrochen denkt und immer dann, wenn er bei irgendetwas hängen bleibt, versucht er diesen Gedanken zu verstärken und darüber eine Ebene zu finden, an der er etwas festmachen kann. Das ist ein Grund dafür, warum er sich entschieden hat, zurückgezogen und nur für sich zu arbeiten.

Es liegt ihm an dieser Stelle des Gesprächs dann doch am Herzen, die Vergangenheit als Werber aufzugreifen und vor allem sein inniges berufliches und freundschaftliches Verhältnis zu Niki Lauda: »Dass ich jeden Tag denken und Kunst schaffen konnte, hat meine Tätigkeit in der Werbung möglich gemacht. Niki Lauda hatte zu mir 100%iges Vertrauen. Dass ich künstlerisch tätig sein konnte, hat mit Niki zu tun. Ich bin ein fürchterlich pingeliger Mensch. Bis ins letzte Detail muss eine Sache stimmen, damit ich etwas voranbringe. Da waren Niki und ich immer auf einer Linie. Ich habe für Niki die Hälfte meiner Zeit, die ich zur Verfügung hatte, gearbeitet.«

Als Rausch regelmäßig gegen 13.00 Uhr seinen Arbeitstag beendete, ist er im Haus in der Kollin Gasse die Stufen hinaufgelaufen, hat sich währenddessen schon die Kleider vom Leib gerissen, um dann bis in die Nacht hinein in seinem Atelier nackt zu malen. Wenn der Künstler gemeinsam mit Lauda auf Reisen war, musste dieser ihn am Zimmer holen, denn Rausch hat nackt gemalt und die Zeit vergessen. »Jeden Tag habe ich eine Zeichnung oder ein Bild produziert. Eine Zeit lang habe ich bei Boeing in Seattle gelebt, auch dort hatte ich ein Atelier und habe keinen Tag die Kunst vernachlässigt.« Rausch wird sehr emotional, wenn er an all das denkt. Manchmal unterbricht er das Gespräch, um seinen Emotionen wieder Herr zu werden. Wir spüren, dass dieser unaufhaltsame Drang Kunst zu machen ein sehr tief verankerter ist. Schon als Fünfjähriger hat er gezeichnet und er war der Beste im Zeichnen. Außer-dem war Rausch auch musikalisch und bei den Wiener Sängerknaben.

»Ja, vielleicht hätte ich bei der Musik bleiben sollen«, meint er und fährt fort: »Ich glaube, dass Kunst und Kultur ein Auslaufmodell ist. Die Musik nicht. Der Zugang für die Menschen ist Musik. Egal ob Trommeln oder Pfeifen, für jeden Menschen ist Musik spürbar. In der bildenden Kunst gibt es vielleicht zehn, die etwas spürbar machen.« Die Schule hat Rausch nie sonderlich interessiert, er blieb dem Unterricht lieber fern und hat gezeichnet – auch in seiner Zeit auf der Grafischen wollte er immer seinen eigenen Weg gehen. Mit jungen 17 Jahren hat er dann geheiratet, sein erster Sohn wurde geboren und Rausch stellte das Ernähren der Familie in den Vordergrund: »Pflichtbewusst bin ich immer gewesen, deshalb habe ich auf mein Kind geschaut.« Auch heute, einige Jahrzehnte später, gibt es für Rausch immer noch das Leitmotiv K&K, das da wäre: Kunst & Kinder.

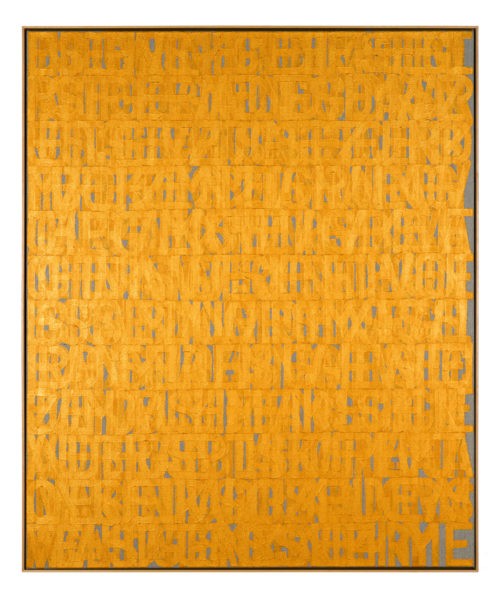

Wir befinden uns noch im Eingangsbereich vor einem goldenen Werk voller Buchstaben und sehr vielen Farbschichten. »Weißt du was das ist?«, fragt uns Johann Rausch und meint: »In dem Moment, wo ich daran denke, was das ist …« Er unterbricht und ist zu Tränen gerührt. »Ich kenne alle auswendig, das sind die Texte der Gute Nacht Lieder meiner Mutter. Ich kann sie alle auswendig und ich schreibe immer wieder drüber bis zu meinem Lebensende, weil das mein Leben ausmacht.« Rausch holt Pinsel und Farbe und schreibt drüber. Im Raum herrscht Stille, wir sind ergriffen.

»Keiner glaubt ja, dass ich die Buchstaben frei male. Manchmal verwende ich auch Schablonen.« Wir fragen nach, ob das ein Zwang ist, ob er das muss und Rausch entgegnet vehement: »Müssen tu ich gar nichts, denn sogar die 10 Gebote sagen, du sollst und nicht du musst.«

Johann Rausch blickt auf die Ausgabe unseres Magazins, das wir ihm mitgebracht haben, setzt sich hin, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, denkt und spricht langsam: »Dass Kunst und Kultur ein Auslaufmodell ist, habe ich schon gesagt. Das hier empfinde ich als einen großzügigen Ausläufer dieser Zeit, ein Dokument, das in der Zukunft belegen wird, was damals so wichtig war.«

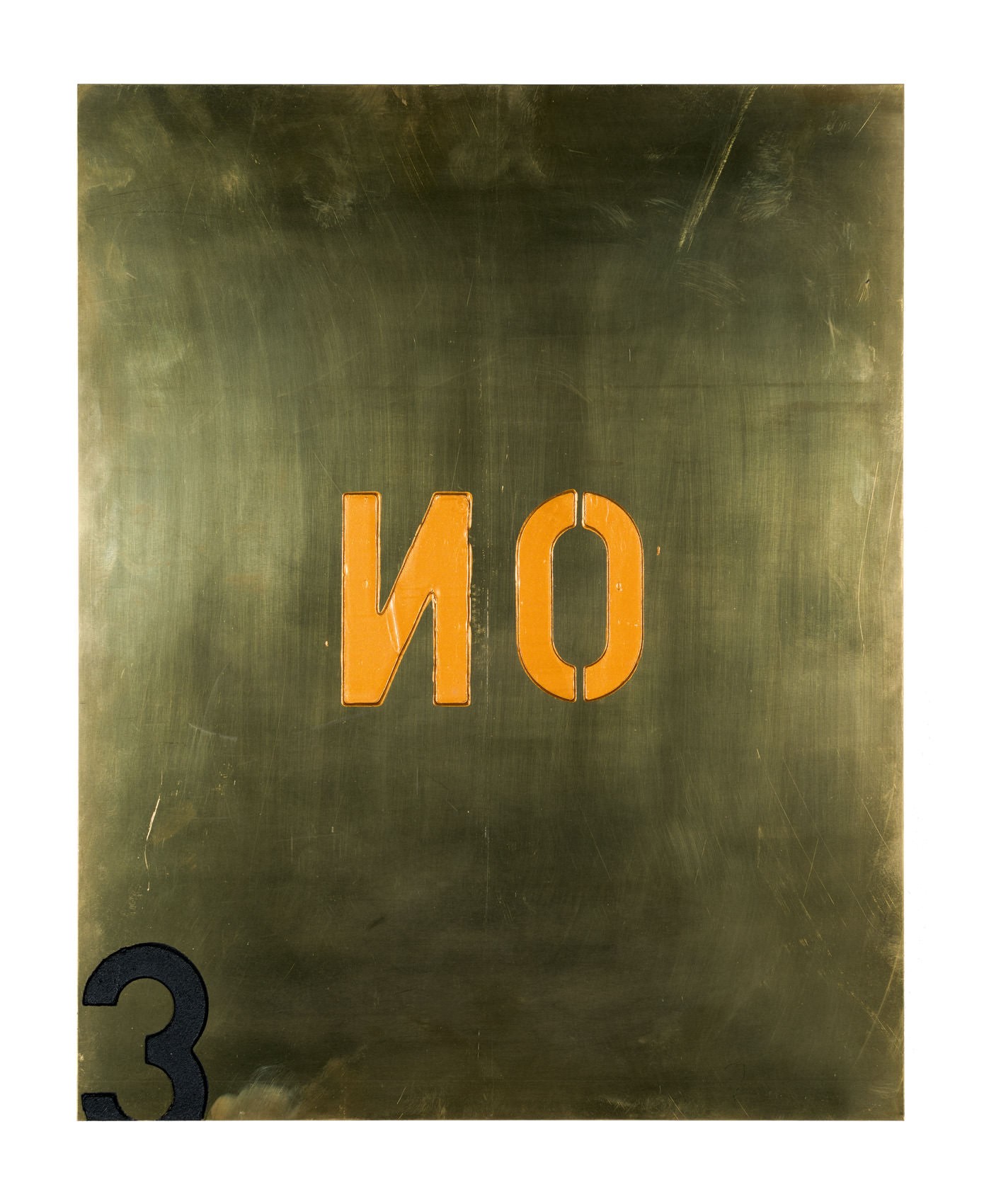

Wir betreten gemeinsam den ersten Raum: »Hier habe ich hunderte solcher Tafeln, lauter Texte. Ich habe mir 370 Domains gekauft. Sie beziehen sich alle auf das Kaufen, wie hier: Wir kaufen dein Hirn oder Wir kaufen deine Seele. Alle sind sie Gold. Warum? Gold ist schön, hat Tradition und ich verbinde es mit einem fürchterlichen Text.« Auf seine Leidenschaft für Schrift, Text und Sprache angesprochen meint der Künstler: »Ich bin kein Dichter, aber ich schreibe viel. Ich habe als Kind unheimlich viel fantasiert, weil ich hohes Fieber hatte. Wenn ich schlafen wollte in dem Fieber, habe ich immer die Bettdecke gestrichen, die wollte ich immer ganz glatt haben. Das Weiße, das Reine und bitte lass mich gesund sein.« Wir fragen nochmals konkreter nach und Rausch wendet sich zu einem anderen Bild im Raum und kontert mit Philosophie: »Ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates. Das zieht sich durch das Menschsein, durch die Natur. Das andere Ufer, das wir nicht kennen, stellt für mich die künstliche Intelligenz dar. Von der anderen Seite des Ufers betrachtet heißt es, dass KI schon lange ON ist und wir Menschen von unserer Seite ein unsicheres NO dagegensetzen. Dieses ON/NO habe ich in hundertfacher Ausführung.«

Wir dringen weiter vor in das Atelier, vorbei an einem Werk, das Rauch als seine Begrüßung bezeichnet: »Equivalency of images. There are small celebrations of the nearly unseeable letters and words create the space of memory. We face the nonsensical words how do you do.« Er liest es langsam vor und meint dann: »Das geht absichtlich langsam, ich schreibe ja auch langsam.« Wir schreiten vorbei an einer Serie zur künstlichen Intelligenz, einem zusammengekrümmten Menschen, der sich eingräbt und stehen dann vor einer riesengroßen Tafel bestehend aus einzelnen kleinen Tafeln. »Mit meinen Buben war ich im Naturhistorischen Museum, da gibt es diese Laufbahn und vor dir ist ein Fernseher, wo der Vulkan rauffährt und dann kracht und zittert es. Alles was mit Natur zusammenhängt ist für mich essentiell, besonders der Vulkan.« Rausch trägt uns den Text auf den Tafeln vor, gerade so als würde er auf einer Bühne stehen und wir sind das Publikum: »Die Experten, die Gescheiten, die Redner, die Lauten, hör nicht auf sie! Die Heiligen, die Scheinheiligen, die Kardinäle, die Geweihten, die Führsprecher die Gebenedeiten, hör nicht auf sie! Die Freunde, die Reichen, die Schönen, die Armen, die Warmen, hör nicht auf sie! Die Verkünder, die Theologen, die Aufpasser, die Demagogen, die Gutmenschen, hör nicht auf sie! Die Politiker, die Lobbyisten, die Manager, die Selbstlosen, die Mächtigen, die Komiker, hör nicht auf sie! Hör auf den Vulkan.« Es ist der Vulkan, den Rausch hier symbolisch einsetzt, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir auf das hören sollen, was aus dem Innersten unseres Planeten kommt. »The age of love is passing. You are responsible.«

Zu einer seiner Lieblingsserien gehören die Fernsehbildschirme, die Rausch als skulpturales Medium nutzt. Entstanden sind daraus beispielsweise die zehn Gebote des Lebens: DONT BE, DONT BREATHE, DONT DRINK, DONT EAT, DONT SHIT, DONT THINK, DONT FUCK, DONT SLEEP, DONT DREAM, DONT DIE. Insgesamt hat Rausch 157 solcher Fernsehbildschirme. Über einem ist sein Hochzeitshemd gespannt, dar-auf das Wort FEAR.

Die nächste Werksgruppe bezieht sich auf das Thema der künstlichen Intelligenz. »Wir kennen dieses andere Ufer nicht. Wir wissen nichts da-rüber, außer dass sie nicht funktioniert, weil sie vom Menschen kommt. Es gibt viele Wissenschaftler, die sagen, dass wir nie das erreichen können, was das Hirn kann. Das hier an der Wand sind alles Prototypen, die ich entwickelt habe.« Wenige Schritte weiter befinden wir uns im sogenannten Language Situation Room. Einer von vielen sogenannten Situation Rooms, in denen sich Rausch sowohl in seinem Kopf als auch in der Realität bewegt. In diesem speziellen beschäftigt den Künstler nur ein Thema: »Wir zerstören gerade unsere Sprache.« Am Boden viele kleine Tafeln aneinandergereiht, darüber eine Glaskuppel in Form einer Pyramide. Es scheint so als wäre es die Verbindung zu etwas Höherem, als würde in den Tafeln etwas zu Materie, das aus einer anderen Dimension durch die Kuppel in diesen Raum eintritt und Rausch fungiert als Medium. »Nach dem Tod von Niki und Georg Kargl, habe ich sehr gelitten und musste das irgendwie zum Ausdruck bringen. Jeden Tag habe ich eines gemacht in dieser schwierigen Zeit und immer die Quintessenz des Tages geschrieben. Es ist das Tagebuch einer Wahnsinns Zeit.« Es gibt auch Phasen, wo Johann Rausch hinterfragt: »Was ist das eigentlich?«. Dazu erzählt er uns eine Geschichte von Georg Kargl. »Ich habe dem Georg ein Bild geschenkt und er hat mich gefragt, was heißt das. Ich erwiderte dann, das kannst du doch selbst herausfinden. Einige Zeit später ruft er mich an und spricht ganz leise ins Telefon hinein Die Logik hat für sich selbst zu sorgen – Bravo Georg!« Er hat es also entziffert.

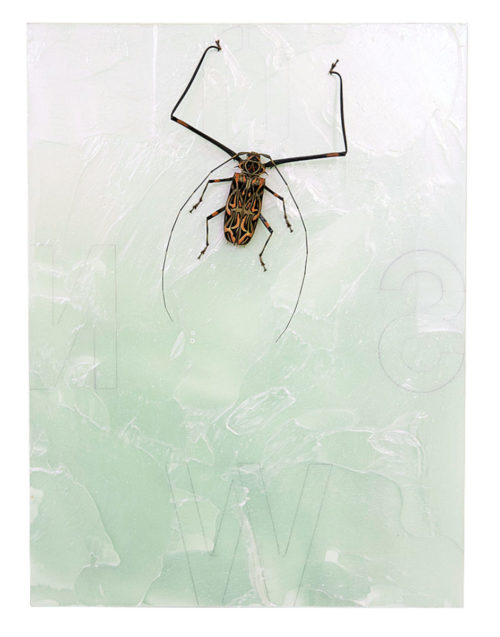

»Auch wir versuchen beim Rundgang immer wieder etwas zu entziffern, zu erkennen, zu begreifen und es begegnen uns tiefe Gedanken, wie Der Staub findet mich« oder »Der Wind spürt sich nicht« oder »We buy your lies, we buy your truth«. Auf diese Sätze angesprochen, holt Johann Rausch tief Luft, sammelt seine Gedanken und sagt: »Der Mensch ist auf diesem Planeten, um zu versuchen darauf zu leben und nicht, um zu flüchten. Was tun wir: wir flüchten. Kein Mensch weiß, was ewig ist. Hauptsache es klingt spannend. Mich interessiert nur das Menschsein. Was ist das? Was kann das? Warum ist das? Wie könnte das weiter gehen?« Und der Künstler hat dazu auch schon ein mögliches Zukunftsszenario entwickelt – Werke im nächsten Raum, die teilweise noch im Entstehen sind, für die Rausch mit präparierten Käfern arbeitet, deuten es an: »Die Käfer setze ich in Schwarmfunktion hier her. Die einzige Chance, die die Menschheit hat, um zu überleben, ist, wenn sie sich im Schwarm bewegt. Nur miteinander geht es. Die Schwarmintelligenz. Wenn das die Menschen können, wie die Natur es kann, sich wie ein Schwarm zu verhalten, würde es schon genügen.«

Im hintersten Raum erwartet uns dann eine ganz andere Serie – große Leinentücher, Zeichnungen, die mit Farbe überschüttet wurden: »5 Jahre habe ich mich mit Dürer befasst. In einer Art und Weise, die man sich schwer vorstellen kann. Es hat in den späten 70er-Jahren einen Mann gegeben, der mit Säure 12 Werke von Dürer überschüttet hat. Ich dachte mir, warum überschüttet er diese Bilder? Ich hatte immer eine Hass-Liebe zu Dürer. Wie kann einer sich selbst als Jesus darstellen? Ich habe 27 Motive gezeichnet, dann wie der Attentäter mit Zinkweiß überschüttet. Mir war der Dürer auch immer unheimlich. Wieso zeichnet der einen Hasen? Dürer ist der erschreckendste Gigant der Kunst.«

Auf dem Rückweg greift Rausch noch zu einem neuen Werk, das sich mit der Floskel »Foot Print« auseinandersetzt: »Foot Print – den Fußabdruck, den wir hinterlassen auf dem Planeten. Ich möchte eine Differenzierung. Ich glaube, damit ist es mir gelungen: Think your brain print, Feel your heart print, Test your foot print. Das erweitert das Feld. Alles was wir tun, reicht nicht. Wir müssen auch darüber nachdenken und unser Herz dafür einsetzen.«

An dieser Stelle denken wir, »wow, was für ein Atelier«, »was für ein Œuvre«, »wie sollen wir das nur alles zu Papier bringen« und da meint Rausch: »Es gibt noch einen unteren Stock, ungefähr gleich groß, da gibt es auch noch das ein oder andere zu sehen.« Gemeinsam haben wir dann die Entscheidung getroffen, diesen Teil bei einem nächsten Besuch zu entdecken. Es bleibt somit spannend im unendlichen Universum des Johann Rausch und eine Fortsetzung folgt ganz bestimmt.

Der Artikel ist in der Print-Ausgabe collector’s choice edition Sammlung Hainz erschienen.