Wenn man es genau nimmt, ist Reflexion philosophisch betrachtet ein problematisches Unterfangen. Skeptiker würden meinen: ein »no go«. Betrachtet man es nüchtern, bedeutet es Nachdenken über das Nachdenken. Aber ist das prüfende, abwägende Denken über das Nachdenken geläufighin »Selbstreflexion«? Wenn man es selbst wäre, über den wir bei der Selbstreflexion nachzudenken vorgeben, wo bleibt dann der eigentliche Denkvorgang als Gegenstand der Reflexion? Es wird quasi von uns dabei Unmögliches verlangt, nämlich: dass wir uns selbst beim Denken über die Schulter schauen, um das Reflektierte anschaulich zu machen.

Die philosophische Tradition sieht darin prüfendes und vergleichendes Nachdenken über einen Gegenstand, mag dieser nun abstrakt (vorgestellt) sein, oder ganz konkret im Sinne einer Evidenz, einer Anschauung. Jede Anschauung ist individuell, subjektiv gefärbt. Man sieht die Welt mit »seinen Augen«. Insofern ist es schon wahr, dass dieses Reflektieren auch einiges über sich selbst verrät, oder anders ausgedrückt, über die Brille, mit der wir die Welt betrachten. Jede Anschauung liefert noch keine Erkenntnis. Aber sie ist reich an Vorurteilen oder dem, wie wir durch unsere Denkmuster die Welt interpretieren. Und es ist mithin ein Weg, auf dem wir, wie Aristoteles schon erkannte, glücklich werden können. Denn in aristotelischer Sichtweise ist Glück nicht etwas Materielles, das wir erringen, erkämpfen oder erkaufen können, sondern eher ein Zustand, in dem wir uns frei fühlen können. Es bedarf einer geistigen Anstrengung dazu, dorthin zu gelangen. Von Leibniz stammt der treffliche Satz »Die Reflexion ist nichts anderes als die Aufmerksamkeit auf das, was in uns ist.«Also kein vorgehaltener Spiegel, denn dieser würde nur das Äußerliche reflektieren, wenn es andererseits auch stimmt, dass wir von diesem zutiefst geprägt und in unseren Entscheidungen abhängig sind.

Wenn es wahr ist, dass Reflexion auch Verlust des Unmittelbaren darstellt, uns in unserer Natürlichkeit, unbeschwert über diese hinauszugehen, daran hindert, schließlich tatsächlich zu uns selbst zu finden, erklärt auch, warum Rousseau meinte »Der Zustand der Reflexion ist gegen die Natur«. Es war immer schon die Kunst, welcher dieses Dilemma zutiefst vertraut war. Denn im kreativen Akt der Selbstverwirklichung, den ein Künstler setzt, wenn er ein Werk schafft, geht er darin über das hinaus, die Wirklichkeit bloß abzubilden (und mitunter für andere damit wiedererkennbar zu machen), und es geht auch nicht darum, seine Weltsicht zu extrapolieren, sondern der Künstler verweist darin auf ein Unerschöpfliches, das jenseits des Erwartbaren liegt, das wir vermeinen, zu kennen. Georges Bataille nannte es das Unmögliche, in dem wir nicht nur gefangen sind, sondern nach dem wir uns auch intuitiv sehnen: »Im Schoße der Unermeßlichkeit bin ich ein Mehr, das über diese Unermeßlichkeit hinausgeht. Mein Glück, ja mein Wesen überhaupt beruhen auf diesem Darüber-Hinaus. «Und es ist bemerkenswert, dass Bataille diesen Sehnsuchtsort des »Gipfels« in einer ähnlichen Weise wie Camus in »Der Mythos des Sisyphos«4 dieses Bezwingen des Gipfels zugleich mit einer abgründigen Ohnmacht gleichsetzt, sein gesetztes Ziel zu erreichen. Er schreibt: »Der Gipfel des Verstandes stellt gleichzeitig seine Ohnmacht dar. Er verflüchtigt sich: Der Verstand des Menschen läßt sich dadurch definieren, daß er ihm entgleitet. Von außerhalb gesehen ist er nur Schwäche.

Gerade der Künstler, auch unter dem ständigen Druck, das zu reflektieren, was er gerade erschafft, erleidet oft im Ungenügen, an sein gesetztes Ziel zu gelangen, eine Schmach des Unvollendeten, was so viel bedeutet, wie sein Werk aufzugeben, sich von ihm zu trennen, es als »final« aus der Hand zu geben (denn er lebt ja davon, das von ihm Geschaffene zu verkaufen). Für ihn eine innere Erfahrung, die sich wie ein Riss durch seine ursprüngliche Intention zieht, Perfektes anzustreben. Er ist mehr als andere Menschen, die nur ihr Urteil über ihn oder das Geschaffene abgeben, gezwungen, diese Erfahrung zu leben. Und »nur von innen, gelebt bis zur Trance, enthüllt sie sich, wobei sie vereint, was das diskursive Denken trennen muß.

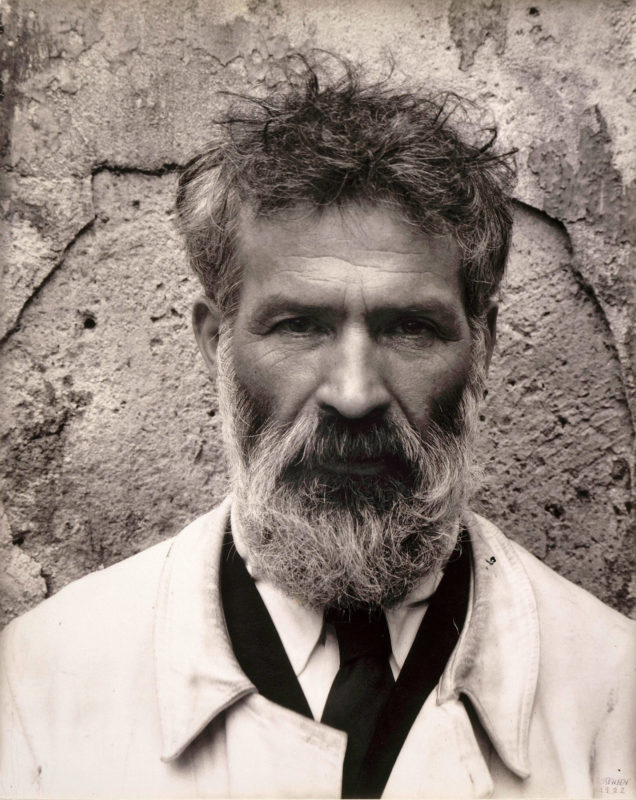

Ein Künstler, der sich intensiv als Pionier der modernen Plastik hervorgetan hat, sticht hier besonders ins Auge, da er nicht nur von ihrer Formensprache her Signalwirkung für die Kunst der Gegenwart hatte und auffällig kreativ ans Werk ging, sondern auch vom Material her und seiner Oberflächenbehandlung neue Wege beschritt. Der 1876 in Rumänien geborene Constantin Brâncuși, den es völlig mittellos nach der Jahrhundertwende nach Paris zog, von dem es damals hieß, es sei das Mekka der Kunst, und gerade rechtzeitig, als dort die bedeutendste Künstlerkolonie entstand, mit Künstler-Freunden wie Picasso und sogar schon zwei Jahre früher als Modigliani dort ankam, mit dem er ein Atelier am Montparnasse teilte. Er stellte mit diesem 1907 gemeinsam im »Salon des Indépendants« aus und wirkte auf Modigliani geradezu als Katalysator, wobei beiden eine Vorliebe für die auf ihre abstrakte Form reduzierten Frauenköpfe das größte gemeinsame Anliegen schien, und Modigliani fast auf einem Scheideweg stand, sich für die Skulptur oder die Malerei zu entscheiden.

Ursprünglich mit Materialien wie Holz, Gips oder Marmor der glatten Form des weiblichen Kopfes verfallen, der immer leicht gedreht, liegend oder spiralförmig verwunden zum Markenzeichen Brâncușis wurde, wie etwa das 1912 geschaffene Gipsmodell von »Mlle. Pegony«, oder seine in edlem Metallglanz schimmernde Bronce »Schlummernde Muse« von 1909, wirken sie trotz aller dekorativen Stereometrie niemals statisch, sondern man spürt förmlich das Leben auch in dieser ideellen Schönheit, in ihrer Zeitlosigkeit der abstrakten Form, die auf den ersten Blick das verkörpert, was diese Zeit repräsentieren will: die Moderne.

Brâncuși war echter Handwerker im Dienste der Kunst, und im Gegensatz zu Rodin, der in seinem Atelier eine ganze Mannschaft von Gehilfen für seine Kunst des Modellierens in Ton oder Lehm beschäftigte, um dann die gegossene Plastik als Resultat zu erhalten, war er überzeugt, dass nur das direkte Behauen des Steins vom ausführenden Künstler den wahren Weg zur Bildhauerkunst weise. So elementar diese Überzeugung war, so vernichtend auch seine Kritik dieser »Pseudokunst« als »Dreck«, wie Friedrich Teja Bach schreibt, obwohl auch er in Rodins Atelier als Gehilfe begonnen hatte.7 Zu stark waren jedoch zunehmend die Persönlichkeitsunterschiede wie auch die Auffassung von Kunst zwischen den beiden und Brâncuși entschied sich glücklicherweise für seinen eigenen Weg.

Dass Brâncuși sehr zeitintensiv an seinen Werken arbeitete, geht schon daraus hervor, dass diese auf den ersten Blick sehr einfache abstrakte Form eines stilisierten, gedrehten Frauenkopfes ihn zwei Jahrzehnte beschäftigte, z. B. in den Augenpartien, die erst langsam die von ihm gewünschte Form erlangten. Dabei verliert sich jeder illusionistische Effekt zunehmend zugunsten einer idealen dreidimensionalen Form, die eine nachvollziehbare Entstehungsgeschichte hat. Aber etwas ganz Besonderes zeichnet Brâncușis hochglanzpolierten goldfarbenen Köpfe aus, die zu reiner Form gewordene Ikonen sind: das Wechselspiel von Schein und Wirklichkeit. Oder wie es in einem Ausstellungskatalog von 2013 heißt: »Das Objekt tritt durch die Dominanz der Reflexionen in den Hintergrund, es löst sich in ein scheinbares Nichts auf.

Der vollendeten Qualität industriell gefertigter Produkte folgend, treten die spiegelnden Plastiken in einen sich ständig wandelnden Dialog mit der Umgebung und den Betrachtern. Neben der Reflexion lassen sich Wertsuggestion, Inszenierung, Glamour und Fetischisierung als wichtige Kategorien zeitgenössischer Kunst im Spannungsfeld des Scheins lokalisieren.

Eines der markantesten Beispiele dieses Genres ist seine »Negresse Blonde« von 1926, heute im Lembruck Museum Duisburg, zu der es drei Jahre zuvor eine Vorstudie in Marmor gab. Aber auch das Mumok kann auf eine Version II stolz sein, die 1988 erworben wurde und sich nur marginal durch den »Dutch«, den stilisierten Flechtknödel als zusammengedrehter Zopf am Haupt der »blonden Schwarzen« unterscheidet. Brâncuși wurde 1922 in Marseille von einem tatsächlich existierenden Modell dazu inspiriert. Der eiförmige, langgezogene Kopf, der in erster Linie den ihn umgebenden Raum wie auch den Betrachter reflektiert, verschmilzt in ein virtuelles Spiegelkabinett, wo Schein und Wirklichkeit oszillieren. »Durch die spiegelnde Oberfläche wird die Strenge der Form betont. Geht man um die Skulptur herum, so zeigt sich aber ein weiterer Effekt der spiegelglatten Oberfläche: Die Reflexionen lassen die schwerelos erscheinende Plastik aktiv mit ihrem Umraum in Kommunikation treten,« heißt es dort im Erklärungstext.

Gleiches lässt sich auch von seiner 1915 entstandenen Bronce-Skulptur »Princess X« behaupten, erstmals 1920 im Salon des Indépendants in Paris präsentiert und heute im Philadelphia Museum of Art. Sie soll Prinzessin Marie Bonaparte darstellen, eine eigenständige Psychoanalytikerin und große Unterstützerin Freuds. In Wahrheit erkennen alle Betrachter darin aber nur einen auf Hochglanz polierten Riesenphallus, der für entsprechende Furore und auch schockierte Ablehnung sorgte. Brâncușis hochglanzpolierte Objekte leben auch vom Kontrast der Materialien, etwa, wenn Sockel oder Hals aus rauem Sandstein sind, und ziehen den Betrachter in den Bann, um beim Nähertreten dann zu »verschwinden «, sich im Raum aufzulösen. Denn der nimmt durch die Spiegelung nur mehr sich selbst wahr. Die meist ovale Form, an der man nur andeutungsweise stilisierte menschliche Züge erkennt, löst sich in reflektiertes Umfeld auf, das sich permanent ändert, je nach Perspektive, rundumsichtig in Kommunikation mit unserer Vorstellung einer idealen Form. In Wahrheit sind es Reflexe, die aus unserer Seele kommen und ins Unendliche zurückstrahlen.

Der Artikel ist in der Print-Ausgabe 3.22 REFLECTION erschienen.