Concetto Pozzati

Es fällt mir nicht leicht, über meinen Vater als Künstler zu schreiben, denn es gab immer ein stilles Einvernehmen zwischen uns, dass ich als Kunstkritikerin nur meinen eigenen Interessen nachgehen und meine Wegbegleiter wählen würde und mich daher nicht mit seiner Arbeit „beschäftigen“ würde. Aber weil er jetzt verschieden ist, ordnen wir, mein Bruder Jacopo und ich, die Bilder in seinem Atelier, wir kümmern uns um das Archiv, wir sprechen mit Sammlern, wir planen einen Ort und versuchen, das kulturelle Erbe, das er uns hinterlassen hat, zur Geltung zu bringen. Aus diesem Grund spendeten wir am 1. Dezember 2018, seinem Geburtstag, über 5.000 Bände an das Museum MAMbo in Bologna und widmeten ihm einen neuen Flügel der Bibliothek. Und aus diesem Grund bin ich der Aufforderung nachgekommen, über meinen Vater zu schreiben

Beginnen wir am Anfang: Concetto Pozzati wurde am 1. Dezember 1935 in Vo’ Vecchio in der Provinz Padua geboren. Sein Vater Mario Pozzati war ein Künstler, der nach Argentinien ausgewandert ist, um als Werbeplakatmaler zu arbeiten, ein Freund von De Chirico, De Pisis, Carrà, Guidi, Licini und Morandi, der ihn „der Millionär“ nannte, weil er in den 1920er Jahren ein Vermögen gemacht hatte. Sein Onkel war Severo Pozzati, Sepo genannt, der sowohl in Frankreich als auch in Italien aktiv war und als einer der wichtigsten Werbeplakatmaler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt. 1942 entschließt sich Mario, mit seiner Familie nach Asiago zu ziehen (Concetto hat eine ältere Schwester, Chiara, die einen weiteren Künstler namens Wolfango heiraten wird), wo er 1947 stirbt und in seinem zwölfjährigen Sohn eine unausfüllbare Leere und ein Heimweh nach der Malerei hinterlässt, die erst gegen Ende der Fünfzigerjahre explodieren wird, als er nach seinem Umzug nach Bologna im Jahr 1955 am Staatlichen Kunstinstitut das Abitur machte. In dieser Zeit wird das künstlerische Klima in der Stadt vom Informel dominiert und hat in Francesco Arcangeli seine Bezugsperson: Die Köpfe, die Pozzati malt, haben eine starke dramatische Spannung und eine existenzielle Unruhe in sich, wie er sie selbst in seinen Aufzeichnungen beschreibt (die Pflichtlektüre für alle, die sich seinem Gemälde nähern wollen): „Ich ziehe das Gesicht dem … Kopf vor. Das Gesicht ist ein vertikaler Spagat, der auf Zeichen gezeichnet ist. Die Summe lässt ein Gesicht erscheinen: eben ein Gesicht aus Zeichen.

Der Kopf hingegen besteht aus Löchern, schwarzen Gruben, Öffnungen und braucht Material.“ 1959 ist ein wichtiges Jahr für Pozzati, denn er verlässt die Stadt und landet in der Galerie La Salita in Rom und in der Galerie dell’Annunciata in Mailand, wo er Carlo Carrà kennenlernt, einen alten Freund seines Vaters, und Lucio Fontana, der ein Bild von den Ausstellungsstücken kauft. Von diesem Moment an bis 1962 tauchen auf den Leinwänden organische Morphologien auf, die den Wunsch ausdrücken, das Informel zu verlassen, um eine immer klarere Definition des Bildes zu finden. Zwischen 1963 und 1965 ist der Künstler auf den Biennalen von Tokio, Sao Paulo in Brasilien, Spoleto und San Marino vertreten und erreicht mit seiner Teilnahme an der XXXII. Biennale in Venedig, wohin er mit erst 28 Jahren von Cesare Gnudi und Maurizio Calvesi gerufen wurde, den Höhepunkt seiner Popularität: eine historische Biennale, die das Debüt der amerikanischen Pop Art in Italien markiert, die gerade dort in Venedig ihre Anerkennung findet. Kurz danach erhält er eine weitere bedeutende Einladung auf internationalem Niveau: Er wird gebeten, an der documenta III in Kassel teilzunehmen, wo er im selben Raum wie Jasper Johns ausstellt. Die Pop Art von Concetto Pozzati hat ihre ganz eigene Besonderheit, die sich vor allem in der Definition des Raums und in der Anordnung der Objekte bemerkbar macht. Sie erscheinen, als ob sie aufgereiht wären, und werden zu Ikonen der Gleichzeitigkeit. In einem 1976 auf Bolaffiarte veröffentlichten Interview antwortete Pozzati auf die Frage, was die Pop Art für seine Generation bedeutet hat: „Die Kommerzialisierung in den Fokus rücken.

Wir haben begriffen, dass jede Kunstform ein Produkt wie jedes andere war, nichts anderes als eine Ware. Im Gegensatz zu den Amerikanern war es für uns jedoch nie eine Frage der Glorifizierung der Waren, sondern viel eher eine Frage des Bewusstseins, Kunst auf eine Ware zu reduzieren…Ich begriff, dass private Bilder nicht nur mit öffentlichen Plakatbildern kollidierten, sondern dass auch der Private und der öffentliche Bereich die Rollen tauschten. Beispielsweise wurde die Birne (diejenige des Plakats ‚Derby-Birne‘) bei mir die ‚Pozzati-Birne‘. Das Produkt vereinte in sich sämtliche sprachlichen Widersprüche“. Ab 1967 taucht in den Bildern von Pozzati ein neues Element auf, das sich mit der Malerei austauscht: der Spiegel. Das sind dann die Formen der Birnen und Tomaten, die aus Spiegeln bestehen, die dem Betrachter während des Betrachtens das Bild von sich selbst und der Umgebung zurückgeben, so als ob man die Doppeldeutigkeit der Malerei unterstreichen wollte, die aus Fiktion und Natur, Handfertigkeit und mentaler Intervention besteht. In einem Interview mit Tommaso Trini erklärt er später, im Jahr 1973: „Es ist spiegelndes Glas, ein offensichtlicher Spiegel, also von Hand versilbertes Glas. Ich habe es absichtlich gewählt, in vollem Bewusstsein des fingierten Konsums, wohl wissend, dass der Spiegel nach 3 Jahren weniger klar sein wird, dass er in 10 Jahren anfangen wird, blinde Flecke zu haben, und in 15 Jahren alt sein wird…Was war er dann? Er war die Birne, die zur Betrachterin wurde, das heißt, die betrachtete Birne enthielt gleichzeitig weitere Bilder, die sie betrachteten. Und gleichzeitig war sie auch ein Bild, das über sich selbst wachte“. Von 1967, dem Jahr, in dem Pozzati an der Akademie der Bildenden Künste in Urbino zu lehren begann, bis 1972 dauerte die entmythisierendste Phase seiner Arbeit: Der ironische Pozzati, der „Räuber“ Pozzati, Pozzati als „Voyeur“, all dies sind Etiketten, die ihm von den aufmerksamsten Kritikern gegeben werden (Guido Ballo, Enrico Crispolti, Giuseppe Marchiori, Roberto Sanesi, Tommaso Trini, Alberto Boatto), die imstande waren, dem Weg des Künstlers in den Jahren 1973−1976 zu folgen. Es sind die Jahre der „empfangenen Ideen“ und der „Restauration“ (es sei daran erinnert, dass Pozzati 1972 auf der XXXVI. Biennale von Venedig und auf der 10. Quadriennale von Rom ausstellte. Und 1974 war ihm im Palazzo Grassi in Venedig eine großartige Anthologie gewidmet, die für die Kritiker zu einer Gelegenheit wurde, den Gedankengang über seine Malerei global zu bestätigen).

Im persönlichen Ausstellungskatalog des Palazzo delle Esposizioni in Rom 1976 sagt der Maler: „Der Raub, die von mir beanspruchte Freiheit des Raubes (Marchiori definierte mich mit einem Abenteuergeist als „Korsar der Malerei“) war es nicht ein Ausleihen oder eine Plünderung, sondern der kritische Gebrauch eines Arsenals, das geschaffen wurde, um zu nutzen, um benutzt zu werden. NUTZEN IST MACHEN“. Von 1977 bis 1982 bezog Pozzati in seinen neuen Werken persönliche Elemente ein, private Bilder, die Zeit der Erinnerung: Dies war einmal mehr die typische Dualität des Künstlers, zwischen persönlicher Erinnerung und historischer Erinnerung, zwischen privater Geschichte und öffentlicher Geschichte. Es entstand der Zyklus „Draußen vor der Tür“, bei dem alte Fotografien, Skizzen, Briefumschläge und Postkarten in farbigen Vinylkleber eingearbeitet werden, wodurch sie vorzeitig vergilbten. Bis hin zu „Nach allem“, dem Titel eines seiner berühmten Werke aus dem Jahr 1980, von dem er selbst schreibt: „Nach allem, wo alles schwimmt, wo alles gleich ist, weil alles gemacht ist, weil man alles machen kann, weil das Neue und die Zukunft weder angestrebt noch geplant wird.

Eine Bestandsaufnahme des Endes, ein Katalog über den Unterschied zwischen Zeichen und Bildern.“ Die „Rückkehr zu den Ursprüngen“ der Achtzigerjahre bedeutet für Pozzati, dass er vor allem wieder ein Maler wird. Dies bezeugt das riesige Gemälde der Biennale von Venedig aus dem Jahr 1982, das aus fünf Panels besteht, die ein heterogenes Repertoire historischer und künstlerischer Zitate enthalten, in einer schwindelerregenden erzählerischen Hyperbel, die jedes Modell absorbiert, um es mit einer ironischen und entzauberten Liebe zu besitzen. Es folgen die „Ellade-Zyklen“, eine Rückkehr zur klassischen Kunst, zum großen Mythos; „Steinerne Brote“ und „Wie weit sind wir mit den Blumen“, einer der schönsten und intensivsten Zyklen, in dem die Materialmalerei in geordneten Formaten wächst: Die Blumen von Pozzati sind „verlorene, unbewegliche, verbannte, übernatürliche Blumen. Blumen ohne Stimmungen, ohne Reue, ohne Änderungen, sondern nur Simulationen und Vorwände für die Malerei“, schreibt der Künstler. Von 1990−1991 ist der Zyklus „Unmögliche Landschaft“ entstanden, der zum ersten Mal in der großen Anthologie von 1991 in der Galerie für moderne Kunst in Bologna gezeigt wird, der ersten, die ihm die Stadt, in der er lebt, lehrt und malt, gewidmet hat. Die Neunzigerjahre endeten mit einem dramatischen Zyklus − ein Gefühl der Ohnmacht und des Verlusts durchdrang die „Wächter mit vergiftetem Schnabel“.

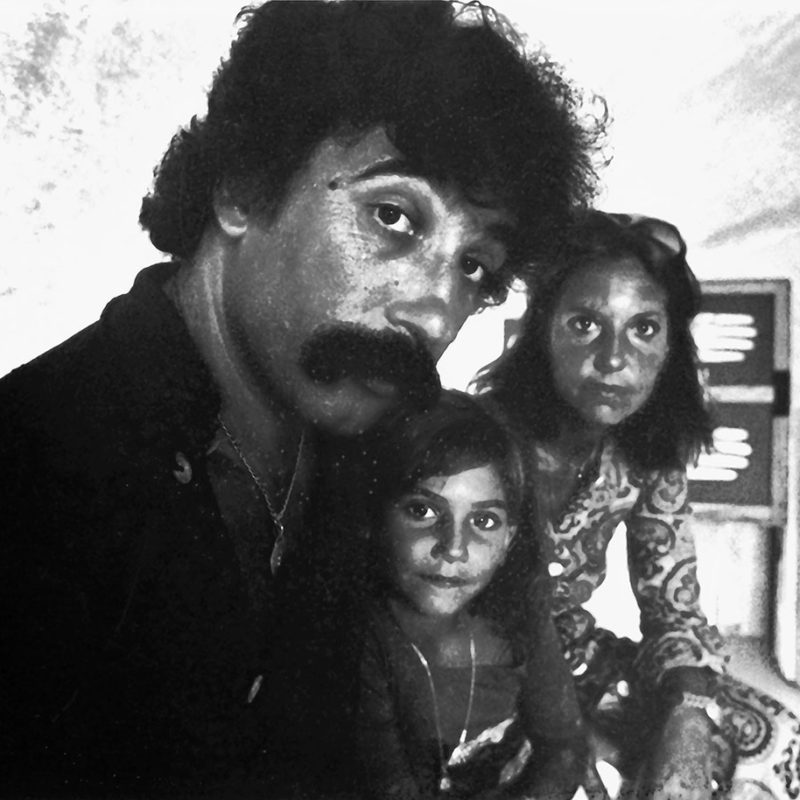

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts fühlt sich Pozzati in der globalisierten Welt noch unbehaglicher, er fürchtet sich vor einer falschen Sozialisierung, vor schneller Kommunikation, und er weiß, dass er die Langsamkeit braucht, eine stille Unruhe: Dies ist es, was die Zyklen „Der Puppenspieler-Maler“ von 2002, „Folterungen“ von 2004, „De-Positionen“ von 2006 erzählen: Es ist ein dramatisches Jahr für die Familie, denn nach langer Krankheit verlässt sie Roberta, die lebenslange Begleiterin, die Frau, die sich um die Familienwirtschaft und praktische Dinge kümmerte, die ihn bei allen öffentlichen Anlässen begleitete, die Mutter. Ich möchte diese Erzählung über meinen Vater mit „Ciao Roberta“ abschließen, mit einer liebevollen Untersuchung von persönlichen Gegenständen, Hausschuhen, wunderbaren Hüten, Kleidern, Taschen und Schuhen, die auf rauen Leinwänden schweben und dabei Licht und Leichtigkeit verbreiten, die man in keiner anderen Arbeit findet. Über diesen Zyklus schreibt der Künstler: „Die Gemälde sind weich, es sich keine Trauerbilder, sie leuchten, weil jede Person eine ganz eigene Farbe in sich hat, und meine Frau trug Kleider ganz bewusst.

Sich kleiden war für sie eine Art des Seins: subjektiv und intensiv als „zweite Haut“, wie das leuchtende Weiß ihrer Einstellung. Ich habe nichts Spektakuläres und nichts Sensationelles verlangt. Ich sah und erinnerte mich an die Dinge von gestern mit den Augen von heute. Die Dinge der Lebensgefährtin müssen mit Zurückhaltung und mit der Stille gesagt und gemalt werden, die von Einsamkeit durchdrungen und kontaminiert ist. Es gibt daher ein privates Wieder-Finden gegen eine globalisierte Öffentlichkeit, eine Privatheit, die von der Malerei bewahrt wird. Die stillen Gemälde erzeugen paradoxerweise ein Echo „voller Leere“, eine intime und verborgene Tiefe, durch die ich mich schützen kann. Früher wollte ich immer planen, jetzt möchte ich einfach nur weitergeben“.