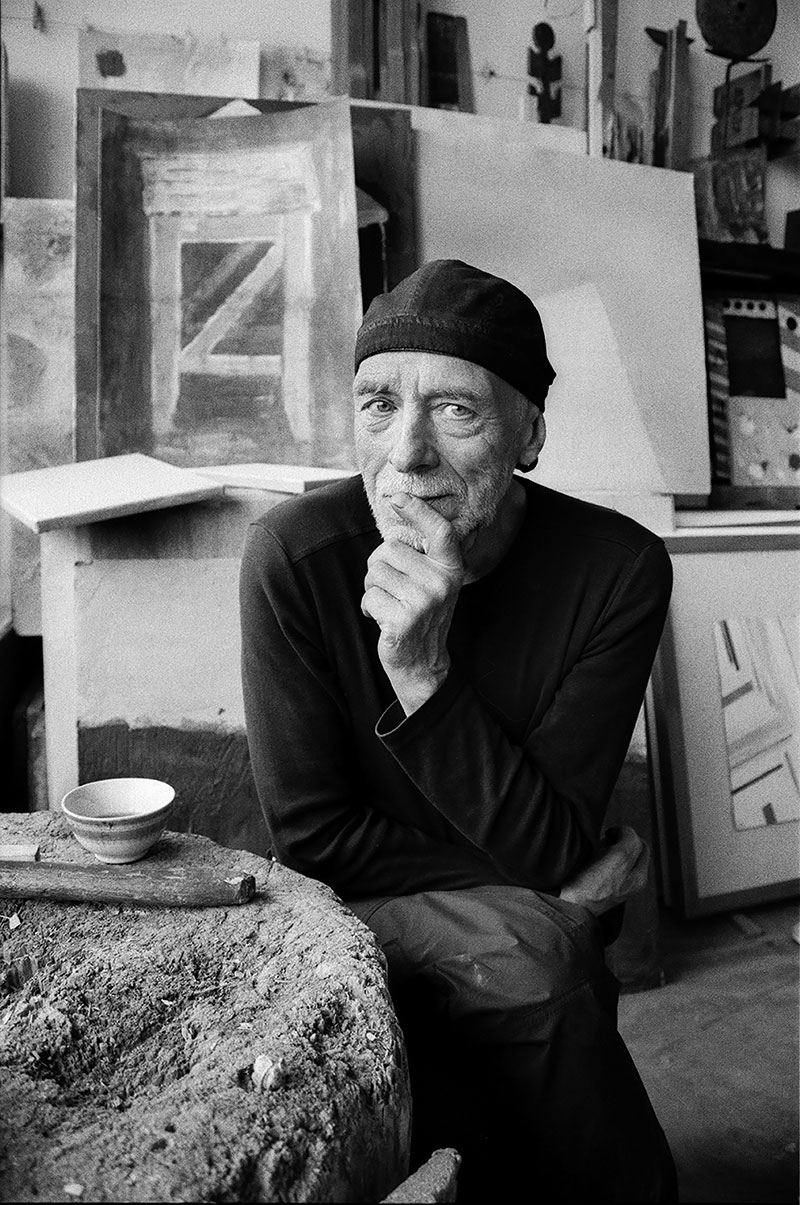

Andrej Krasulin ist ein „abstrakter“ Künstler, ein die Wahrhaftigkeit des Realen abstrahierender Leser der Welt. Durch die Attrappen kulissenartiger Wirklichkeit kämpft sich die Gier nach der Wahrheit des Künstlers durch. Krasulins Arbeiten werden gerne als Entwicklung der von Michail Matyushin angeführten organischen Tradition der russischen Avantgarde gedeutet, in der der Künstler nun weniger nach dem gesellschaftlichen Außen als vielmehr in das politische Innen blickt.

Doch Krasulin ist Einzelgänger, ein Steppenwolf im Gedränge der Kunstwelt, er bezweifelt jegliche Zugehörigkeit an sich. Trotz aller Ablehnung der offiziellen Kunst war Krasulin nicht Mitglied und beteiligte sich nicht an der Protestbewegung des heimischen Untergrunds, sondern gehörte, damals in der Sowjetunion, zu den Monumentalisten. Und er ist ein Monumentalist geblieben, weil er dem Bescheidenen auf unaufdringliche Art und Weise eindrucksvolle Größe gibt.

Es handelt sich aber nicht um das Potemkinsche Dorf der Arbeiter und Kolchosbäuerin, d.h. nicht das Monumentalkünstlerische einer res extensa, sondern um die res cogitans des Religiösen, um das Monument der Sehnsucht des Menschen und seinen Versuchen, dem Höchsten gleichzukommen. Während das ganze Land dem künstlerischen Blick ein Denkmal aus rostfreiem Stahl setzen möchte, strebt Andrej Krasulin danach, gerade diesen Korrosionsverlauf des Daseins aufzuzeichnen. Er verwendet Rohstoffe, um den monumentalen Anspruch nationalen Stolzes in eine Abkehr vom kausal angelegten Naturalismus in Richtung metaphysischer Immaterialität zu übersetzen. Es geht in diesem Werk nicht um das Ich des Wir, sondern um das Wir des Ich.

Das intrinsisch motivierte Ringen mit dem Nihilismus des Russisch-Orthodoxen zeigt sich in der stillen Kontemplation etablierter Einsamkeit und nicht in der geistlosen Nachahmung des Unerkannten. Das figurative Element hat nach dem Verbot der Avantgarde durch Stalin die russische Kunst mit dem Virus der Gegenständlichkeit infiziert, der Zwang des Imitierens hat die sich emporarbeitende und vorkämpfende Gesinnung in die stagnierende Warteschlange platziert. Das Land, das einst die abstrakte Kunst aus ihrem Schlummer geweckt hatte, hat ebendieses verwesentlichende Bestreben des Schöpferischen wieder verbannt. Das auf die Substanz verdichtende Mühen des Menschen, der sich nicht nur der Zukunft, sondern auch Gott nähern möchte, hat der Kommunismus mit der Wurzel ausgerissen, und die Sowjetunion hat diesen Leitgedanken tradiert und gehütet. Deswegen hat der Kategorische Imperativ keine Freude in Russland, weil er dort persönlichgenommen wird. Die Entweihung in den Kosmos des Suprematismus hat sich mit Krasulin auf die Erde beruhigt.

Der Akt der Befreiung will sich nicht örtlich determinieren lassen. Die Autonomie muss nicht mehr weg, um bei sich zu sein. Der Holzbalken symbolisiert nicht nur die angestrebte gegenstandslose Freiheit, er ist sie schon. Seine Skulpturen wollen Modelle sein, Gott zu erkennen, es sind sakrale Erkenntnismöglichkeiten. Auf sehr intime Weise vermischen sich die alltäglichen Materialien der Arte Povera mit der Mystik des Konstruktivismus in Krasulins Werk. Dostojewskis Roman Arme Leute spricht durch Krasulins Arbeit zu den lauschenden Augen der Menschen. Das schlampig Platzierte ist bei ihm mit äußerster Sorgfalt geschliffen. Das Gewissen spricht aus dem Chaos. Die solide Rauminstallation aus Metall, Holz und Papier wirkt wie ein Rückzug der Zeit, ein Gebet des Privaten, das kein Äquivalent in der Wirklichkeit findet. Wie veräußert sich die innere Emigration? Wie lässt sich das Unbestimmte adaptieren? Krasulin gibt der Versiegeltheit im Elend des Alltags Luft zum Atmen, weil er in den Gegenständen Fenster ins Übersinnliche vernimmt. Der vermeintliche Zufall wird zur symbolischen Geschichtsschreibung. Das Freie fällt immer unter eine Regel, sie ist nicht bloße Willkür. Krasulins Objekte haben den Hochbetrieb der Routine verlassen, sie sind der rekursiven Verkettung der Zeit entwichen, um nicht von ihr erstickt zu werden. Den Dingen wird ihre Freiheit gewährt. Die Höhenangst, mit der jeder seinem einstudierten Schicksal begegnet, kann den Stuhl als Stuhl in der Welt des Abstrahierten nicht mehr einholen. Das Allbekannte zieht sich in die Fremde des Symbolischen zurück und wird zu einem der unzugänglichsten Orte des Erkennens.

Zerbrechlich ist das Metall in Andrej Krasulins Welt, weil in dieser alles gezeichnet ist. Der Gefahr rohen Zugegenseins entreißt er seine Motive und erlöst sie in die Unverwundbarkeit der Kunst. Seine Unready- mades, die mannigfach nachgestalteten Schemel, verbergen ihren wahren Zweck, sie haben sich aus der Doktorschrift ihrer vermeintlichen Bestimmung befreit. Seine zahlreichen Reliefs halten das Unbestimmte des Abschieds fest. Die Innen- mit der Außenwelt vereinigend, beschwören sie das bereits Verblichene. Das Extrakt eingezogenen Befindens gibt sich der Bewahrung des Verschwindens hin. Der Verwaistheit der Lethe setzt der Schöpfer ein Denkmal, das sich plastisch vom Hintergrund des Jenseits abhebt und einer unbewohnten Umwelt einen Gruß entbietet. Der Künstler nimmt sich einer archäologisch-topografischen Kartierung der Geschichte an, der zum Allgemeinbegriff gesteigerten Biografie des anonymen Einzelnen. Die Kunstwerke liegen als Artefakte des Vergessenen in den Ecken des Ateliers herum, so wie sie an Galeriewänden hängen, fehl am Platz und autonom. Es ist ein immer gleiches Auf-der-Höhe-der-Zeit. Das Destillat des Modernen hat zu jederzeit denselben Klang, den Schliff des Kairos. Es ist das genetisch Weltkluge des Menschen, dass er die Stimme des Leisen vernimmt, und sich damit der Provinz bloßen Zugegenseins entgegensetzt. Deswegen schweigt Krasulin. Das Nicht-offen-Zutagetreten des Offensichtlichen macht die Eleganz der Ewigen aus.

Die Invalidität sinnlicher Anwesenheit demonstriert uns die Asketik des Werks. Krasulin hütet und ehrt das uns nur zum Teil offenbarte Dasein der Materie. Fragil windet sich das Eigensinnige groben Materials. Das Holz besteht aus Wachs, und Metall schmilzt zum Siegel. Die aus ihrer Berufung evakuierten Gegenstände verweilen in friedlicher Verschlagenheit. Es ist die erhabene Armut des Materiellen und das Immaterielle des Mittellosen, das die unbefriedigten Grundbedürfnisse irdischer Existenz künstlerisch beurkundet. Als Sohn eines Forstwissenschaftlers transzendiert Krasulins Blick das kalkige Gewebe der Sprossachsen. Frei und neugierig kommt er der metaphysischen Sehnsucht des Verholzten entgegen.

Krasulins Malerei entbleit zur Zeichnung, und seine Zeichnung bezichtigt sich der Malerei. Es ist die immerwährende Handschrift des Sublimen, die das Edle des Verlotterten kundtut, der Ernst, der der prosaischen Ungenauigkeit ihre poetische Würde zurückgibt. Krasulins archaische Linienführung offenbart uns die wahre Natur der Natur. Genierlich platzieren sich verschiedene Grundfarben auf dem begütigten Ruin der Verwüstung. Auf Scherben schlichtet der Künstler aus Scherben eine andere Welt. Auf leisen Sohlen nähern sich aus verschiedenen Richtungen kommende Bildschläge zum schicksalhaften Arrangement eines menschlichen Zustands, zum Archetyp schleift Krasulin den Fremdling. Er vertraut uns die Auserlesenheit des Grobschlächtigen an und weiht uns in die Ungelenkigkeit des Mit-sich-selbst-nicht-Identischen Russlands ein. Bei Krasulin verschwimmt das akkurate geometrische Formenvokabular des Konstruktivismus zu wagen Vermutungen.

Die Prophezeiung lässt sich nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt beschränken, es ist das Ewige der Sekunde und nicht bloß das Minutiöse der Ära, das sich in den Relikten intendierter Aussagen darstellt. Durch Krasulins Werk spricht die unauffindbare heimgesuchte russische Seele. Das leidgeplagte Warten eines Kindes, das alt geworden ist, personifiziert durch das dünn besiedelte Dickicht eines ergrauten Birkenwalds. Sein dreifüßiger Hocker ist das Opfer einer Zwei-Welten-Lehre, eines zwischen Tun und Traum eingeklemmten Postulats, dass Mensch heißt. Dreifaltig ist der russische Dualismus, antonymisch verfasste Humanität, Erlösung durch Selbstversklavung und umgekehrt. Das Doppelphilosophische exhibiert sich durch den ständigen Zank zwischen einem kompromisslosen Idealismus und einem apathischen Materialismus. Die geistige Trägheit steckt mit dem höchsten Gebot in einer Brust, in der ein gebrochenes Herz klopft, das sich mit seinem Aggressor identifiziert, mit dem Selbst.

Das Unbestimmte der Einsamkeit hetzt durch das entvölkerte Bewusstsein des größten Landes der Welt. Die Kontraste reichen sich erst im Jenseits des Kunstwerksdie Hände. Wie namenlose Straßenschilder wirken Andrej Krasulins aneinander montierte Holzleisten, so als hätten sich die unergründlichen Wege des Herrn zu einem Ziel vereinigt, zur lokalen Einheit des Strebens. Fast möchte man Andrej Krasulin folgen, und auch durch dieses Seits wie ein Museumsbesucher schlendern, wobei die ganze Welt zum Stillleben wird, eine cezannische Datierung der Gegenwart in das Zeitlose. Eingegipst in das unausrottbare menschliche Bedürfnis nach dem Geständnis verhehlt uns die Kunst die Wahrheit. Jedes Objekt hat seine Passionsgeschichte.

Es ist gerade die künstlerische Unvollendetheit, die den Kunstgegenständen ikonischen Charakter gibt, ein Ruf nach dem Leben, das sich im Tode zeigt. Auf dem Taburett thront der König.