Facettenreich wie ein Kaleidoskop

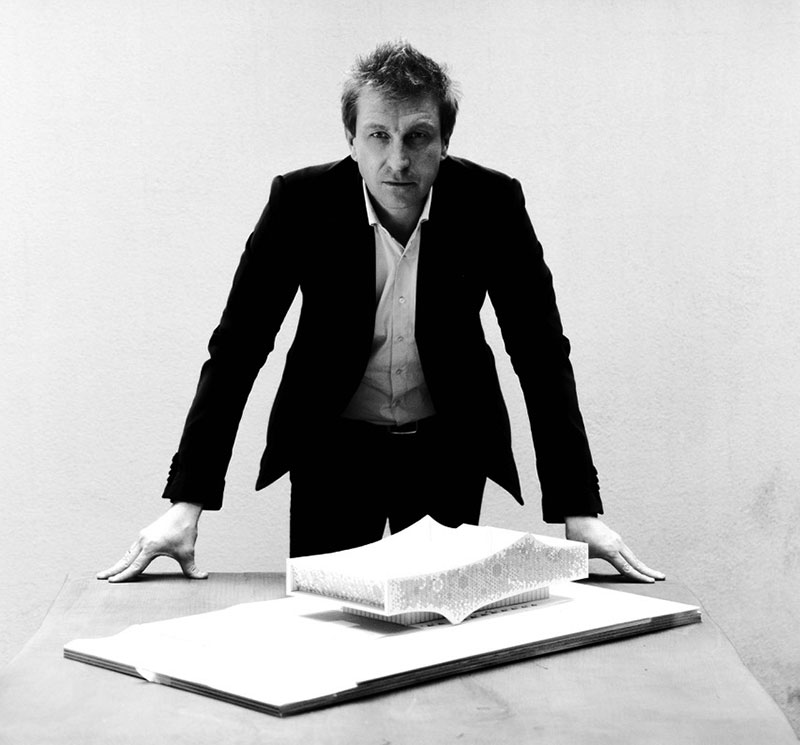

Wir treffen den Architekten und Visionär Andrea Boschetti, der mit seinem Studio Metrogramma weltweit Projekte im Bereich Urbanistik, Architektur, Design und Forschung umsetzt.

In der Triennale in Mailand, dem Hotspot für Architektur & Design sprechen wir mit Andrea Boschetti über gekonnte Stadtplanung, seine Vision der suburbanen Stadt Mediterranea und darüber, wie Architektur und Urbanistik alle Lebensbereiche beeinflussen und vielleicht in Zukunft sogar Auslöser für ein neues europäisches Steuermodell sind.

Andrea Boschetti beschreibt seine Arbeit und sein Studio Metrogramma, das vor über 20 Jahren gegründet wurde, als ein Kaleidoskop. „Unsere Arbeit hat die vielen Facetten eines Kaleidoskops. Die Architektur bedeutet für mich nicht Spezialisierung, sondern ich sehe sie als Teil der Humankultur. Deshalb setzen wir vielfältige Projekte im Bereich Design, Urbanistik, Landschaftsentwicklung, Architektur, Forschung und sogar im Bereich der bildenden Kunst um.“ Sein Studium in Venedig hat seine humanistische Sicht auf die Architektur geprägt. Er nimmt mit diesem Ansatz gerne das Risiko auf sich keine Spezialisierung aufweisen zu können, aber er will diesen Ansatz beibehalten. „Ich lehne es nicht ab Architekt und Designer zu sein, im Gegenteil: Ich erarbeite Produkte im Luxusbereich für Marken wie Fendi und Bugatti. Hier hinterfrage ich gemeinsam mit Luxury Leading Interior beispielsweise was heute überhaupt Luxus ist.“ Spannend findet er aber dennoch die Vielfältigkeit seiner Positionierung mit Metrogramma. Nach einem ähnlichen Muster rekrutiert Boschetti auch seine Mitarbeiter: „Ich suche nicht nach Menschen, die bereits fachlich ausgereift sind, sondern nach jenen, die Lust an der Forschung haben, Enthusiasmus und Leidenschaft mitbringen.“ Ein spannendes Projekt, in das Metrogramma beispielsweise involviert ist, ist die Entwicklung des „Innovation Design District“ in Mailand. Gemeinsam mit Volvo widmet sich das Team von Boschetti hier der Mobilität der Zukunft, denn letztendlich hängt die physische Entwicklung der Stadt stark mit der Entwicklung der Mobilität zusammen: „Wir überlegen uns Szenarien, wie sich die Menschen in der Stadt der Zukunft bewegen werden, vielleicht fallen viele Barrieren weg, weil die Automatisierung des Fahrens den Verkehr reduziert und immer mehr öffentliche Verkehrsmittel zum Einsatz kommen.

Das würde bedeuten, dass es mehr öffentlichen Raum gibt, den sich die Menschen miteinander teilen u.s.w.“ Dieser Entwicklungsbereich ragt weit über das reine Erstellen eines Stadtplans hinaus. Hier benötigt man visionäres Denken. Und darin liegt Andrea Boschettis Stärke. Er ist überzeugt, dass die großen Städte in Europa nicht mehr das Bedürfnis haben zu wachsen, sondern, dass sie ihre Stadtteile aufwerten müssen, indem Raum für Kultur geschaffen wird. „Das Verhältnis zwischen öffentlich und privat muss neu gedacht werden“, unterstreicht er. In New York wurden bereits Anfang der 60er Jahre die sogenannten „pops“ (privately owned public spaces) eingeführt. Das sind öffentlich nutzbare Räume, die sich in privatem Besitz befinden. Die in der New Yorker Zonenbauordnung verankerte Strategie des „incentive zoning“ gewährt Bauherren, die auf ihrem Grundstück einen öffentlich nutzbaren Raum errichten, einen Bonus in Form von zusätzlich genehmigter Geschossfläche. Dieser Tausch – öffentlich zugänglicher Raum gegen zusätzlich genehmigte Geschossfläche – ist laut Boschetti also nichts Neues. Genau an solchen Orten können kreative und kulturelle Hotspots entstehen, die der Öffentlichkeit gehören. Boschetti geht nun in seiner Vision einen Schritt weiter: “Stellt euch vor diese pops entstehen in den Gebäuden. Große Bauten, die im Innenhof, auf dem Dach, Flächen der öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellen. Hier können Gärten, Wälder, Kunstwerke, kulturelle Einrichtungen entstehen. Orte, die vom Privaten der Allgemeinheit zur Verfügunggestellt werden. Wesentlich wird aber neben dem urbanen Raum zukünftig auch die Planung der suburbanen Gebiete, die derzeit stark unter Vernachlässigung leiden.“

Hier entspringt eine seiner nächsten großen Visionen, die ihn laut eigener Aussage, wahrscheinlich sein ganzes Leben begleiten wird. Es ist jene der Stadt Mediterranea: „Mediterranea ist eine Art Geschichte, die ich kreiere, um zu verstehen was ich eigentlich mache.“ Mediterranea ist keine Stadt im eigentlichen Sinne, sondern Andrea Boschetti hat sich überlegt, was mit all den suburbanen Territorien zwischen den europäischen Großstädten passiert, wenn sich die Städte neu überdenken und neu qualifizieren und viele Menschen in die Stadt ziehen. Um diese Forschung nicht zu groß anzulegen, hat er sich auf Italien und die umliegenden Länder konzentriert.

Man empfindet meist jene Städte als harmonisch, in denen die Leere der eigentliche Protagonist zwischen den Bauten ist.

Viele ländliche Gebiete in Italien geraten in Vergessenheit, wurden durch die starken Erdbeben zerstört und es wird steigende Abwanderung verzeichnet. In einst sehr bekannten Orten, in denen große Künstler wirkten, wie beispielsweise Lucca oder Urbino, hat man zu wenige Ressourcen, um Konzepte zu erarbeiten. „Also plante ich mithilfe eines Mappings eine Stadt, die alle Gebiete, die ausgehend von den Alpen bis nach Sizilien und Sardinien auf einer Meereshöhe zwischen 800m und 1320m liegen, umfasst. Den Rest habe ich gelöscht. Das war die Geburtsstunde meiner Mediterranea, einer Silhouette, die sich wie eine Grand Dame in das Meer hineinschmiegt und Sinnbild für die Seele und den Geist einer Kultur ist, die Gefahr läuft in Vergessenheit zu geraten.“ Boschetti hat also den Traum einer vertikalen Stadt und er möchte dieses visionäre Projekt auch weiter vorantreiben, denn es beinhaltet neben dem kulturellen auch einen politischen Aspekt: „Es ist weder eine Stadt des Südens noch eine des Nordens, sondern eine einzige Stadt, die Norden und Süden vereint.“

Boschetti ist überzeugt, dass auf europäischer Ebene Lösungen für all diese suburbanen Territorien angedacht werden müssen: „Ein steuerentlastendes System für Menschen, die im suburbanen Raum arbeiten, könnte erwirken, dass diese ländliche Kultur erhalten bleibt.“

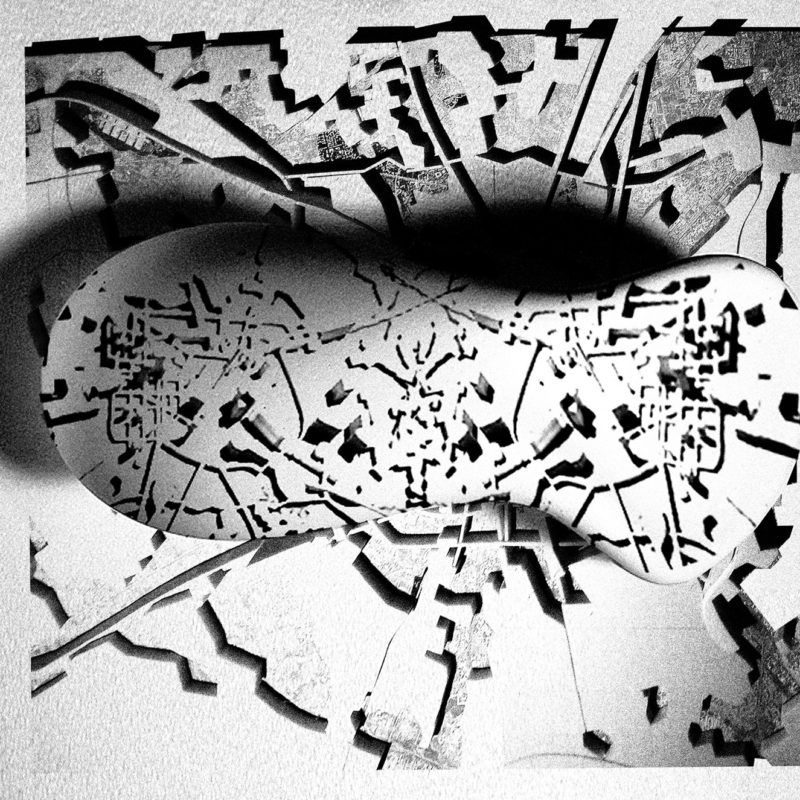

Angesprochen auf Stadtplanung, Architektur und deren Verbindung zur Kunst erklärt Andrea Boschetti: „Für mich sind das alles sehr interdisziplinäre Fachgebiete. Wenn ich mit einem Stadtentwicklungsprojekt beginne, dann hole ich mir Experten aus verschiedensten Bereichen eben auch Künstler an einen Tisch, um deren Sichtweisen einzuholen und einzubinden.“ Die alleinige Sichtweise der Architekten und Ingenieure sind nicht ausreichend, um eine Stadt unter humanistischen Gesichtspunkten zu planen. „Heutzutage sollten wir danach streben eine Stadt als großes Museum unter freiem Himmel zu sehen. Immer wieder sollten wir über Räume stolpern in denen wir intuitiv wahrnehmen, dass sich das ein Künstler erdacht hat.“ Hier reflektiert Boschetti auch oft über historische Städte, die eben nicht technologisch waren, sondern auf Basis des Kollektivs erdacht wurden. „Zugespitzt ausgedrückt, empfinden wir Städte dann als harmonisch, wenn die Leere der eigentliche Protagonist zwischen den Bauten ist.“ Aus dieser Überlegung heraus hat Andrea Boschetti gemeinsam mit dem Künstler Gianpietro Carlesso eine Skulptur erschaffen, die den Titel „Equlibrio dinamico della citta in divenire“ (übersetzt: “Dynamisches Gleichgewicht der Stadt in Bearbeitung“) trägt. Sie wurde 2008 auf der Architektur Biennale in Venedig ausgestellt. Die Skulptur abstrahiert den Stadtplan von Mailand basierend auf der Leere, also dem Raum zwischen dem Raum. Mailand ist als solches natürlich nicht mehr erkennbar.

Es ist eine Anspielung darauf, dass die Freifläche ausschlaggebend ist für die Lebensqualität in einer Stadt. Boschetti bringt es auf den Punkt: “Für mich gibt es keine Architektur ohne Kunst und keine Kunst ohne Architektur. Die Architektur ist zudem eine Facette, die der Kunst Raum bietet.“ Als gelungenes Beispiel der gegenseitigen Befruchtung nennt Boschetti die Fondazione Prada in Mailand. Andrea Boschetti sucht in seiner Architektur immer nach dem Sinn. Er zielt darauf ab, dass seine Bauwerke eine Geschichte erzählen. Das, so meint er, verstehen die Menschen nicht immer, sondern stellen die Sprache in den Vordergrund und vergessen dabei, dass die Sprache nur die Abstraktion des Inhalts ist und eben nicht der Inhalt selbst. Es ist genau dieser Inhalt, der Andrea Boschetti von seinen Kollegen unterscheidet.

Am Ende dieses inspirierenden Gesprächs in den „heiligen Hallen“ der Triennale gibt er uns noch eine Botschaft mit auf den Weg: „Architektur verfügt über die Kapazität große Veränderungen maßgeblich zu beeinflussen.“