Lentos Kunstmuseum Linz

VALIE EXPORT gilt international als eine der wichtigsten Künstler*innen konzeptueller Medien‑, Performance- und Filmkunst. Zu ihrem 80. Geburtstag präsentiert das LENTOS in Kooperation mit dem VALIE EXPORT Center Linz eine Auswahl von 30 Werken und Werkgruppen, darunter Arbeiten aus dem eigenen Bestand des Kunstmuseums, der durch den Ankauf des Vorlasses der Künstlerin im Jahre 2015 bedeutsam erweitert wurde. Die Ausstellung thematisiert die intensive und medial vielfältige Beschäftigung VALIE EXPORTs mit dem Körper. Zentral ist dabei der Körper als Subjekt, das gesellschaftlicher Reglementierung und der Logik technologischer Einschreibungen unterworfen ist.

Die Gewichtung der Ausstellung liegt auf der Recherche nach einer „Geschichte des Körpers in der Weise, wie sie bei VALIE EXPORT verhandelt wird – der Körper in seiner Verbindung zu Technologien, Maschinen und Prothesen als Möglichkeiten der Entgrenzung der natürlichen Gegebenheiten des menschlichen Körpers und andererseits der Körper innerhalb der institutionellen „Apparate“. Es handelt sich insgesamt um einen codierten, durch gesellschaftliche Prozesse und Regelwerke zugerichteten Körper: faktische Einschreibungen durch Rituale, Tätowierungen als Zeichen der Zugehörigkeit zu einem übergeordneten Gesellschaftskörper und im übertragenen Sinne Einschreibungen in den gebauten Raum, das Haus, die Stadt.

Anhand früher Arbeiten der 1970er Jahre bis in die Gegenwart lässt sich das Verhältnis von Natur und Kultur, die Kulturalisierung des Körpers bis ins digitale Zeitalter nachzeichnen. Der Parcours durch die Ausstellung verläuft entlang der performativen Aktionen und früher konzeptueller Fotografie der Künstlerin, die in Beziehung gesetzt werden zu „Nachstellungen“ Alter Meister und zu Arbeiten postkolonialer Thematik, um schließlich an Überlegungen zu medialer Repräsentation von Wirklichkeit, der Wahrnehmung und des Blicks als technologisch und gesellschaftlich kodiert, anzuschließen.

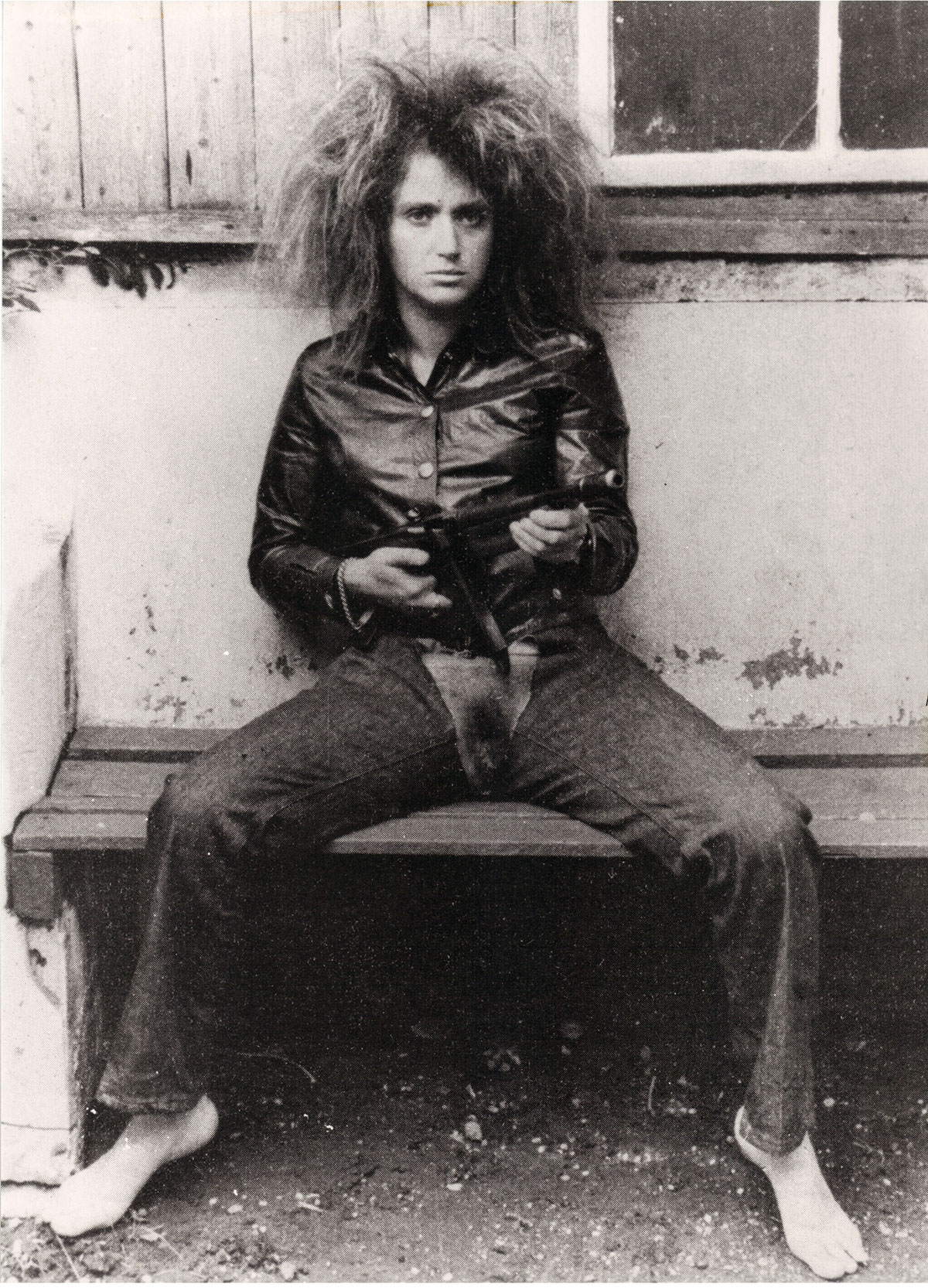

So erzählt die Nachbarschaft von Aktionshose Genitalpanik als radikale, emanzipatorische Provokation und Selbstporträt mit Kopf als sprichwörtlich versteinerte historische Zeit im Wechselspiel von Gedächtnis und Fortschritt eine komplexe Geschichte der Blickbeziehungen zwischen der Verfügungsgewalt über den weiblichen Körper und dessen Widerstand dagegen und dem Gefangensein in einem verfestigten Bild des weiblichen Subjekts. Das medusenhafte Haupt in beiden Arbeiten dient als Abschreckung vor dem Zugriff im Sinne eines „Noli me tangere“ und es zeugt vom Schrecken des Erblickens des eigenen Spiegelbildes angesichts des Gewahrwerdens einer unauflösbaren Gespaltenheit in ein „natürliches“ und ein auferlegtes Selbst.

Diese starken Posen begegnen den historischen „Nachstellungen“ der von der Künstlerin isolierten „Pathosformeln“ (Warburg) aus Bildzusammenhängen Alter Meister, die in dieser Hervorhebung erst deutlich werden als Codes der Servilität und Unterwerfung mit Potential zu innerem Widerstand gegenüber eben jenen körperlich sich manifestierenden Zuweisungen von gesellschaftlichen und geschlechtsspezifischen Regulativen.

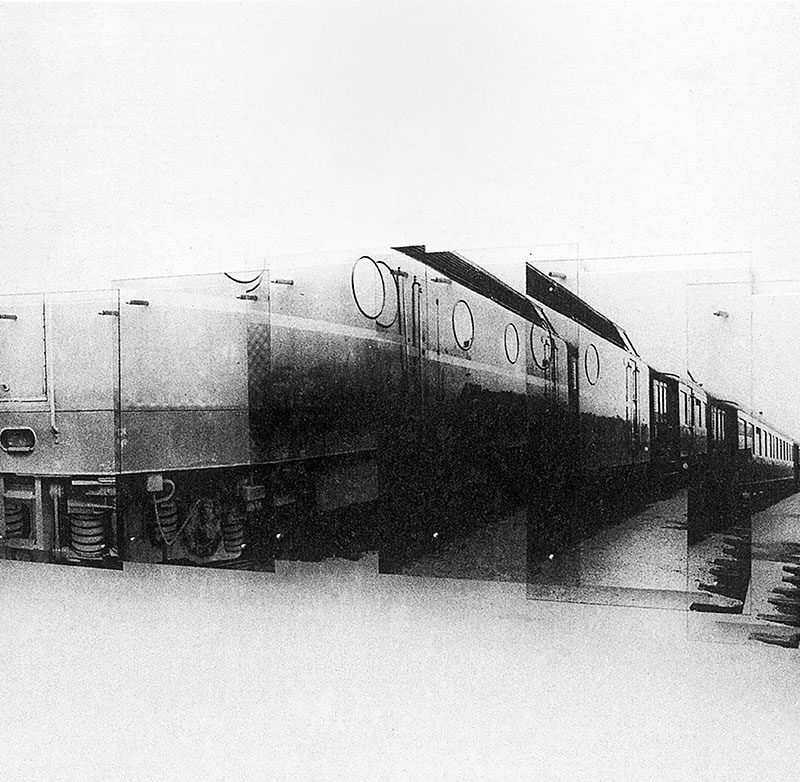

Die Nachstellungen an einer langen Wand sind von formal strengen Bändern ud Wandtrennern aus der Serie der „konzeptuellen Fotografie“ wie architektonisch strukturiert. Die Wand selbst wird dadurch zum Bild. Fast erscheinen die Serien als Filmstreifen mit einer Abfolge von oft nahezu identischen Aufnahmen, die durch den Wechsel der Fluchtpunkte ein polyphones Bild von Wirklichkeit erzeugen. Alles eine Frage des Standpunktes. Allenthalben nehmen Motive wie ein Mast, ein Weg, eine Leiter, Treppen oder ein Zug – von EXPORT oft verwendete Motive – allegorische Funktionen ein. Sie dienen als Metapher – metaphorá, übertragen, übersetzen, transportieren – für eine Reise ins Ungewisse, eine Reise in zwei Richtungen, das Erklimmen eines Ziels oder die Potentialität von Richtungswechseln nach oben oder nach unten, in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und stehen Ruth und Oprah, zwei Frauen aus der biblischen Erzählung, in Petri/fikation, nicht an einer riskanten, schicksalshaften Weggabelung, die ihr Leben entscheiden wird? Entscheiden sie sich für die Unterordnung unter das Patriarchat oder ein unsicheres Leben unter Frauen? Oder die isolierte Figur der Maria Magdalena am Rande von Rogier van der Weydens Kreuzabnahme (1435–1440), die in Kleidung und Gestus als frevelhaft und Büßerin ausgewiesen ist. In Domus Assoluta wiederum ist das Weibliche als Urgrund des Sündenfalls, Eva, (Nachstellung von Michiel Coxcies Sündenfall, Mitte 16. Jh.) in ihrer Geste der Anmaßung und Übertretung dargestellt.

In die Ausstellung reiht sich auch ein Zyklus mit Einschreibungen anderer Art: Zyklus der Zivilisation. Zur Mythologie zivilisatorischer Prozesse (1972). Es sind die rituellen Einschreibungen, die den Körper markieren, ihn gesellschaftlich kodieren. EXPORT nimmt als Ausgangspunkt die Fotografie einer Initiation aus Gregory Batesons anthropologischen Studie Naven von 1936 und kontrastiert sie mit ihren eigenen Aktionen der Inzisionen, Tätowierungen, Inskriptionen, um in einem zweiten Teil der Serie zivilisatorische Prozesse zu beschreiben, die den Weg von der Natur zum gebauten, urbanen Raum der Moderne – den Weg der „Kontextverschiebungen“ – über die Untersuchung der damit einhergehenden zivilisatorischen „Bedeutungsveränderungen“ beschreiben.

Im starken Kontrast und in Resonanz dazu steht die Vermarktung des dressierten Körpers in der Satire Ein perfektes Paar oder die Unzucht wechselt ihre Haut (1986), auf welche eine Art Feldforschungsstudie zu den Ritualen weiblicher Genitalverstümmelung durch Beschneidung in Violation-Schnitte (1997) „antwortet“.

Ein nächster Teil der Ausstellung konzentriert sich auf die Fragen von Wahrnehmung, Technologie und die Prägung des (weiblichen) Körpers durch den sozialen Körper, der sich im gebauten Raum, vor allem der Städte am deutlichsten zeigt. EXPORT analysiert ihre Methode in einer Reihe von Fotografien, die sie Körperkonfigurationen (1972–1982) nennt, als „fotografische Fixierung in einem physikalischen Kontext (Haus, Stadt, Land)“. Damit gelingt es ihr den „Körpercode“, der sich an der „gefrorenen Geschichte der Kultur“ in ihrer architektonischen Verfestigung bei gleichzeitigem „Schweigen über den Körper“ deutlich zeigt, aufzubrechen, und zugleich vorzuführen, wie die angebliche Korrespondenz zwischen Geometrie und biologischem Körper mit dem Menschen als „Maß aller Dinge“ beschaffen ist, und wie der „Umgebungskörper“* und mithin der gesellschaftliche Körper und der menschliche, individuelle Körper ineinander verschränkt sind.

Und es geht um Fragen des Bewusstseins, der Wahrnehmung, der Unterschiede zwischen Wirklichkeit und einer durch die Apparate vermittelten Realität. Beispiele sind hier eine frühe Arbeit, Selbstbildnis mit Kamera, ein Ideogramm von Perzeption, wenn man so will, sowie direkt gegenüber Der Blick des Blickes – Beobachtungen, in der Formen des Eyetracking als Analyseinstrument des Sehens untersucht werden. Oder Ontologischer Sprung, in welcher der Differenz des Realen zum Vermittelten über das Abbild nachgegangen wird. Techniken der Digitalisierung markieren eine weitere Erweiterung des Repertoires von VALIE EXPORT ab den späten 1980er Jahren, wobei sie die digitale Montage verwendet, um gleichzeitig die Folgen eben jener neuen Technologien für das moderne Subjekt zu untersuchen.

Der kuratorische Ansatz verfolgt absichtlich pointierte, überraschende, mitunter heterogene Nachbarschaften, die in Inhalt und Medium zwar unterschiedliche Methoden verfolgen und unterschiedliche Perioden ansprechen, aber gerade dadurch in Konversation zueinander treten und eine vielstimmige Narration entwickeln. Vielfältige Blickbeziehungen zwischen Werkgruppen verfolgen ein lebendiges Frage-Antwort-Spiel, das die Betrachter*innen aufruft und involviert.

Wie ein roter Faden zieht sich ein programmatischer Bildtext von 1990 und ein gleichnamiger Vortrag von 1995 zur Methode von VALIE EXPORT durch die Ausstellung „Mediale Anagramme“. Dabei beschreibt sie ihre Intention, „Brüche der Bilder als Transformation zu betrachten“ und als Erkundung der „Grenzgebiete differenter Formensprachen“, der „Grenzen zwischen realer und möglicher Wirklichkeit“. So wie EXPORT ihre Methode ausgehend von den frühen Arbeiten bis zur Digitalen Fotografie darin erläutert, so vermittelt die Ausstellung mit visuellen Resonanzen, wie sehr letztlich alles mit allem zusammenhängt im Sinne eines „polyphonen, intermedialen expansiven Prozesses“, wie es EXPORT formuliert.

Die textuellen Rahmungen an den Wänden der Ausstellung, zumeist Zitate der Künstlerin, verdeutlichen die sprachliche Programmatik, die Teil der künstlerischen, mitunter intertextuellen Praxis von VALIE EXPORT selbst ist. Die Verwebung von Bild und Text führt zur wechselseitigen Potenzierung der Suggestivität des Bildes zum einen und der sprachlich manifestierten Denkfiguren zum anderen.

![]()

LENTOS Kunstmuseum Linz

Hommage à VALIE EXPORT, Kuratorin: Sabine Folie

bis zum 10. Jänner 2021

www.lentos.at